ロジクール G604 チャタリングがまた起きた。

2023.04.18

ロジクールのちょっとお高めのマウスはチャタリングすぐおこる気がする。

気のせいといわれるかもしれないけど私が使ってきたものはだいたいその傾向が強い。

なぜなんだろう。

この症状は無線マウスが多い気がする。

静電気が溜まることが原因なんて話があるが、

「電池を外してマウスの電源スイッチを入れ、

各ボタンを連打しまくることで解決する」と

昔から言われてきたが解決した試しがない。

こういう現象が起きたらマウスを分解してパーツクリーナーで洗浄するなり、

リミットスイッチを交換するなりして直すのだけど、

時間がないときはめんどくさいよね(;´Д`)

でもまぁ仕方ない、バラすか・・・

まずはソールの下にネジが隠されているので剝がします。

このソール、それぞれ2枚ずつ重ね張りされています。こんなん初めて見る(;´Д`)

ドライヤーなどで少しあぶってからカッターなどの鋭利なもので突き立てると割と簡単にはがれる。

綺麗にはがれたら再利用できるのでなるべく丁寧に剥がした。

ソールは全部同じ物のように見えるけど実は微妙に違う。

重ね合わせが分からなくならないように、

位置関係は覚えておいた方が良さそうだ。

裏ブタを爪で煽っただけで簡単にカパッと開いた。

まるで牡蛎の殻の様だ(;´Д`)

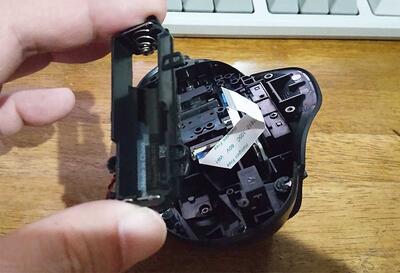

扱いにくいので、フラットケーブルを外して裏ブタを完全に取り外した図。

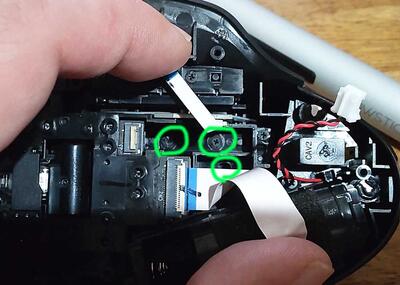

丸を付けた部分が取り外すネジ。紫の丸は極端に小さいネジ。

緑の丸はフラットケーブルの下に隠されているネジ。青の丸は電池ボックスの下に隠れているネジ。

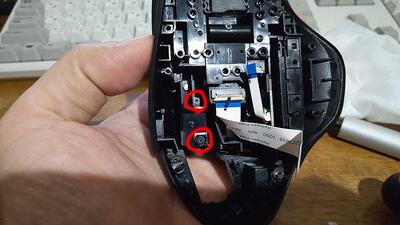

まずは赤丸を全部外します。

フラットケーブルの下の見つけにくいネジはコレ。

私はコネクタからフラットケーブルを外してネジを外しました。

ちょっとネジが多すぎませんかね(;´Д`)

電池ボックスも爪などが無いので簡単に外れてきました。

電池ボックスを外したら下にネジが2本隠されています。

これも外します。

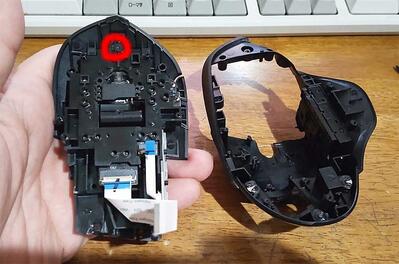

ネジが一通り外れたら、ボタンブロックがフレームから外れます。

しかし、ここまで複雑にしなくてはいけないものなんだろうか・・・

外れたボタンブロックの裏に1個ネジがあるので先に外しておきます。

表側には6個ネジがあります。

このネジを外すとことでリミットスイッチの上のカバーが外れてきます。

ここまでやって、ようやく狙いのリミットスイッチが見えてきます。

今回は左ボタンだけがおかしかったのでこちらに接点復活材をかけて接触不良を改善させたいと思います。

接点復活材はスイッチなどには大変有効なのですが、

それ以外に基板のパターンや、ICなどには悪影響を与えることがあります。

その割に、接点復活材は吹きかけるので飛び散ります。

余計なところに掛からないようにマスキングが必要です。

今回使った接点復活材はKUREの物。

一度買うと何年も使い切ることは無いでしょうね(;´Д`)

白いスイッチの隙間からしみこむようにジワリジワリ吹きかけます。

かけ過ぎたら綿棒でふき取るように時間かけてじっくり。

ある程度しみこんだら、スイッチの端子接触面に薬剤が付くのを願ってボタンを連打ときます。

あとは組み立てて終了。

この処置をしてから、今のところチャタリングはおきてません。

この方法は結構効くようです。

ジョイスティックのドラフトにも効果があるとか・・

このマウスは絶版なので新しいのを買うとなると、G703Hが後継となるのかな?

いまの相場は安くても12000円くらい。やっぱり高いよね。

頻繁に壊れないでよと思う。

そう簡単に新しいのは買えないので

最悪はリミットスイッチを交換するつもりだったけど、

こんなんで直って本当によかった(;´Д`)

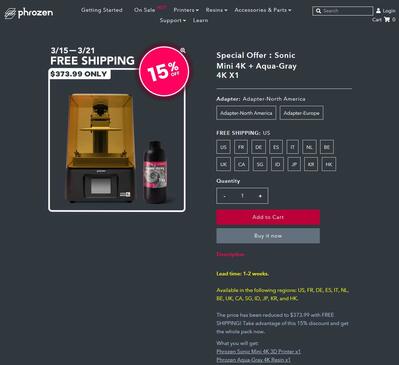

Sonic Mini 4k、8kの安売りもキタ!

2023.03.17

Sonic Mini 4Kの安売り会場はこちら

前回は大きいモデルの安売りでしたが、今回はコンパクトなタイプのものが安くなっています。

私の愛機、Sonic Mini 4Kがレジン1本オマケが付きつつ15%引きで送料無料。

$373.99で買えます。今の相場だと、50,500円くらいかな。これは安い。

SK本舗では絶版ですからね。安く買うなら今がチャンスかと。

Sonic Mini 8Kの安売り会場はこちら

高解像度の8kはレジン4本ついて15%オフ&送料無料で$764.99

レジン代もばかにならんですからねぇ。

amazonで1本4000円だとして16,000円分がおまけなんてかなりお得です。

ドルを日本円に換算すると102,000円で買えちゃう計算。

関税はちょっと抜いて計算してますが、

SK本舗では税込み143,000円ですからね。かなりお安い。

そうそう、写真で見ると4kと8kは同じ大きさのように見えますが、

8kの方が一回りほどでかいです。寸法をみてから買いましょう。

東芝レグザ タイムシフトを使うと再起動を繰り返す

2023.03.12

うちのレグザはREGZA 42Z7です。

最初は水曜日の午後9時~10時までの間で再起動を繰り返していたのですが、

今は曜日時間関係なく再起動を繰り返すようになりました。

HDDを抜いたり、タイムシフト録画をOFFにすると落ちなくなります。

一見するとHDDが故障したように見えますが交換しても同じ症状です。

REGZAを初期化しても治りません。

REGZA 42Z8でも同じ症状が出ているようです。

十中八九、ファームウェア系のシステム異常。

原因はアップデートデータのバグか、更新の失敗か、

あとはしばらくアップデートしていないことによる弊害。

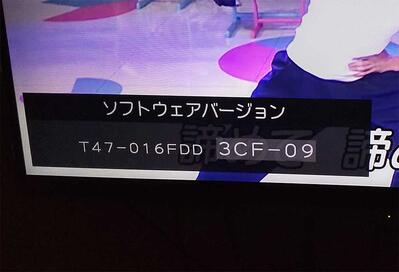

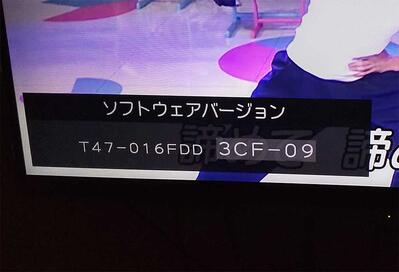

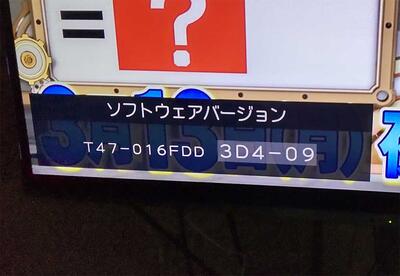

今のファームウェアは

T47-016FDD 3CF-09

です。このバージョンに問題があると考えました。

このバージョン、2017年5月9日に提供され始めたものなんですね。

おそらく地デジ放送の微妙な変化が

ファームウェア仕様の枠を超えてしまったのではと仮定します。

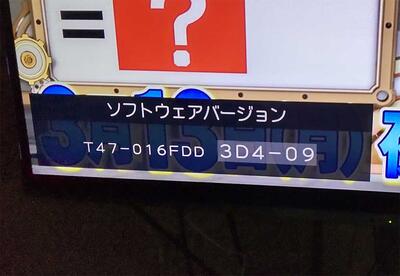

アップデートしたら

T47-016FDD 3D4-09

になりました。

このバージョンにしたら落ちることは無くなりました。

このデータは2019年12月11日17:00から提供していたようです。

提供履歴は以下の通り

T47-016FDD 3CF-09 2017年5月9日

T47-016FDD 3D1-09 2018年7月10日

T47-016FDD 3D3-09 2018年9月11日

T47-016FDD 3D4-09 2019年12月11日

これを見ると、最低でも約5年前から更新が止まっていたことになります(;´Д`)

あれかな?東芝は2018年にTV事業を中国のハイセンスに売却しました。

その時点でサービス方法に修正が入ったのかな? むぅ(;´Д`)

ちなみに私はソフトウェアの自動ダウンロードを「する」に設定してありました。

ところがアップデートはされていなかったようです。

アップデートは「放送からのダウンロード」と

ネットを使う「サーバーからのダウンロード開始」

の2通りあるのですが、

TV放送からはうまくダウンロードできなかったのではと。

もしくは放送からの提供を終了したとか。

東芝のホームページを確認してみたところ、

少なくとも最新版のデータについては放送からのダウンロードは提供していないことが判明。

過去のバージョンもおそらく提供していなかったと思われます。

なので東芝のサーバーからダウンロードを行う方式でアップデートしました。

今後も調子悪くなったら手動でアップデートするしかないでしょうね。

ネット接続していない老人はどうしたらいいんでしょうかね・・(;´Д`)

とりあえず同じ症状で悩んでいる人は

ネットに繋げてファームを最新版にアップデートしましょう。

これで再起動問題は解決するかもしれません。

最初は水曜日の午後9時~10時までの間で再起動を繰り返していたのですが、

今は曜日時間関係なく再起動を繰り返すようになりました。

HDDを抜いたり、タイムシフト録画をOFFにすると落ちなくなります。

一見するとHDDが故障したように見えますが交換しても同じ症状です。

REGZAを初期化しても治りません。

REGZA 42Z8でも同じ症状が出ているようです。

十中八九、ファームウェア系のシステム異常。

原因はアップデートデータのバグか、更新の失敗か、

あとはしばらくアップデートしていないことによる弊害。

今のファームウェアは

T47-016FDD 3CF-09

です。このバージョンに問題があると考えました。

このバージョン、2017年5月9日に提供され始めたものなんですね。

おそらく地デジ放送の微妙な変化が

ファームウェア仕様の枠を超えてしまったのではと仮定します。

アップデートしたら

T47-016FDD 3D4-09

になりました。

このバージョンにしたら落ちることは無くなりました。

このデータは2019年12月11日17:00から提供していたようです。

提供履歴は以下の通り

T47-016FDD 3CF-09 2017年5月9日

T47-016FDD 3D1-09 2018年7月10日

T47-016FDD 3D3-09 2018年9月11日

T47-016FDD 3D4-09 2019年12月11日

これを見ると、最低でも約5年前から更新が止まっていたことになります(;´Д`)

あれかな?東芝は2018年にTV事業を中国のハイセンスに売却しました。

その時点でサービス方法に修正が入ったのかな? むぅ(;´Д`)

ちなみに私はソフトウェアの自動ダウンロードを「する」に設定してありました。

ところがアップデートはされていなかったようです。

アップデートは「放送からのダウンロード」と

ネットを使う「サーバーからのダウンロード開始」

の2通りあるのですが、

TV放送からはうまくダウンロードできなかったのではと。

もしくは放送からの提供を終了したとか。

東芝のホームページを確認してみたところ、

少なくとも最新版のデータについては放送からのダウンロードは提供していないことが判明。

過去のバージョンもおそらく提供していなかったと思われます。

なので東芝のサーバーからダウンロードを行う方式でアップデートしました。

今後も調子悪くなったら手動でアップデートするしかないでしょうね。

ネット接続していない老人はどうしたらいいんでしょうかね・・(;´Д`)

とりあえず同じ症状で悩んでいる人は

ネットに繋げてファームを最新版にアップデートしましょう。

これで再起動問題は解決するかもしれません。

2023.04.18 00:33

|

2023.04.18 00:33

|