グローリー CN-20 硬貨計数機のベルト交換

2025.01.26

CN-20はかなり古い硬貨計数機です。

最近スリップが頻繁に発生し、異音もするようになりました。

毎日使うので由々しき事態。

CN-20のベルトは一般的には出回っていないので

グローリーのサービスに高い整備費を払って交換してもらうことになります。

そのグローリーですら部品が無いと言って新品を買わせようとしてきます。

(古いけど、いまだグローリーでは現役機なので部品が無いはウソだろう)

自分で交換したいのですが、ベルト長がいまいちわかりません。

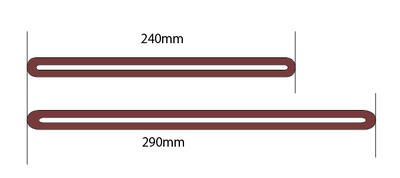

今、切れそうなのは長い丸ベルト(φ6mm)一本と短い丸ベルト(φ6mm)一本です。

長い方はネット情報をまとめた結果590mmあたりに落ち着くが確証無し

短い方は、40cmくらいで行けそうな気がするけど、

短いベルトはプーリーが4つあり、位置や方向が複雑で計算で求めるのはちょっと難しい。

何が正しいのか・・・

結局ベルトを直接計ってみました。

まだベルトが切れていないので半分の長さでしか測れませんが、

普通ならば単純に倍にすると長さが足りないということになりますが、

伸びていることを考慮すると単純に倍の

短い方は480mm前後、長い方は580mm前後とでもいけるのでは?と予想。

買うベルトは1060mmあれば足りる計算なんですが、

長さを測る前に事前に発注していたものがあります。

用意していたのは三ツ星のスーパースターロープ φ6mm

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CY2DCG6B

純正に比べると性能はかなり強化されるはず。

1mで発注していたけど、幸いにも1.155mで届いたので

短い方も長い方も作ることができて大助かり。

これは運が絡むし、溶着の失敗で何度もチャレンジすると長さを失うので、

次回は最初から2mで発注していた方が精神的にいいと思う。

※先に結論を書いておきますが、このベルトは失敗でした。

使っていくとサメ肌のデコボコが削れて機械内に飛び散ります。

サメ肌が無くなってつるつるになると滑りやすくなり

短いベルト側はプーリーが複雑に組み合わさっているので硬いベルトが仇になって

プーリー上でから滑りするようになります。

スーパースターロープは高度92、ただのスターロープは88

バンドー化学のバンコードは高度85 プーリー径46mmということなので、

買うならバンコードの方がいいかもしれません。安いしね。

https://amzn.to/40wJA6A

カッターで転がしながら切断面を均一にすることを心掛けてカット

溶着はハンダごてを利用すれば簡単。

このスーパースターロープの溶着温度は230±10℃なので

はんだごてくらいじゃないと合わせられないですね。

はんだごてに押し付けるだけだと、

棒の形に溶けてしまうので溶着がうまくいきません。

切断面を均一に温めるために適度に動かしながら溶かしていきます。

先端が適切に溶けたら両端を押し付けます。

わずか数秒のうちですが、最初は中心点を合わせるために軽く合わせ、

芯があったなと感じたら少し力を入れるようにするとうまく接続できます。

ある程度冷えるとズレなくなります。

冷却時間のメーカー推奨値は5分以上となっておりますが、

完全に冷めたと思っても芯が熱い可能性があるので

すこし冷却時間を多めにとった方がいいかもしれません。

私は10分以上、手でキープしながら冷ましました。

溶着すると外側にあふれてきますが、その溶着部分が2mmほどあるとしっかりついていると判断できるらしい。

出っ張った部分は平刃ニッパーや、カッターで削って段差が無いように加工します。

ベルトが出来たら交換に入ります。上蓋を外すねじは全部で4か所。

まずは硬貨排出口近くの1本。長いねじです。リアに2本、左サイドに1本。

背面に2本。これは完全にネジを抜かなくても外れます。

ウチの機械のネジは過去何回も外されているため、元のネジとは違っています(;´Д`)

場所だけ参考にしてください。

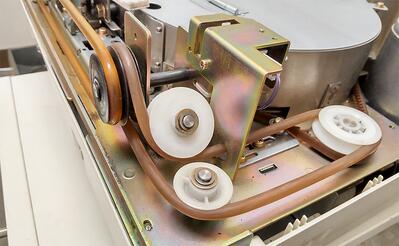

上蓋を外してベルト部を見た様子が↑こちら

立体的なプーリーに短いベルトが巻いてある様子がわかります。

この短いベルトをよく見ると、金具の中をベルトが通っています。

この金具を外さないと取り付けできません。

金具はネジ一本で止まっています。↑のネジを外して、

この金具に固定されているスイッチのコネクタを外せばok

金具を外した様子が↑こちら。長いベルトを先に外せば短いベルトも外せるというのがわかります。

軽く指で引っ張るだけで隙間ができてしまうほど伸びています。これじゃスリップしますわ。

無事交換終わりました。

長い方は少し余裕あるかなと思う長さでした。5mmくらい短くてもいけそう。

あまりベルトの締めがきついと駆動部に負担がかかるので程よいテンション具合がいいのですが、

このベルトは少し固めで伸び曲げしにくく、グリップ力も高いので、このぐらいでいいか・・(;'∀')

交換し終わった後は、軽快に動くようになりましたよ。異音もなくなりました。

※結局、このベルトでは後々不具合が出たので交換しました。

自己責任でお願いしますが、バンドー化学のバンコードの方が

プーリー径が近いのでいいと思います。

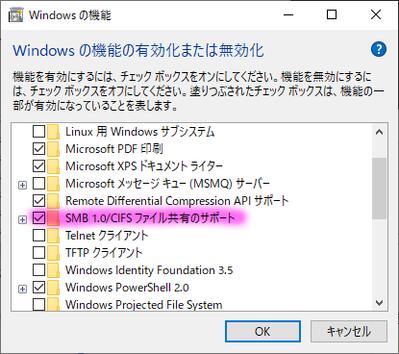

安全でないためファイル共有には接続できません。SMB1プロトコルが必要です。

2022.09.19

久しぶりに古いNASに接続しようとしたら、

↑のようなエラーが出ました。

SMBって新しいのと古いのってあるんか!?

と初めて知ったわけですが、

Windows10のせいですかね、古いプロトコルのSMB1が止まっているようです。

じゃこのSMB1を起動できればアクセスできるはずですが、

その方法をメモ書きしておきます。

たまにしかアクセスしないので、

その間にOSを入れなおしたらまた入れなくなっちゃうのでね、

忘れないうちにメモしておこうということです。

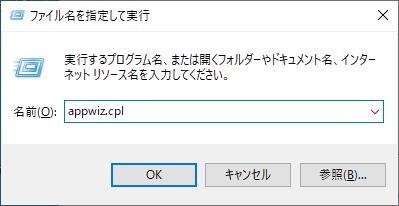

まずは、「ファイル名を指定して実行」から「appwiz.cpl」と打ち込んで実行。

別の方法としては、スタートボタン→アプリ→関連設定のところの「プログラムと機能」

と辿ることでも同じ画面を出すことができます。

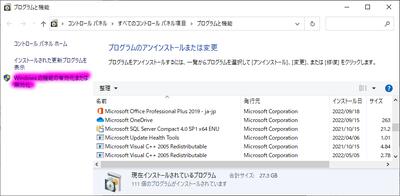

「プログラムと機能」が表示されたら、左メニューの中の

「Windowsの機能の有効化または無効化」をクリック。

マーカーを付けた項目にチェックを入れてOKをクリック。

その後、Windowsを再起動します。

これでNASに入れるようになるはず。

いきなりタッチパッドが使えなくなった件

2022.05.12

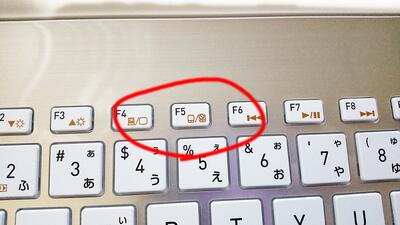

タッチパッド(グライドポイント)がある日突然使えなくなった。

再起動してもダメ。

ハードを認識してないっぽい。

故障か?とも思ったけど、BIOS画面では動く(;´Д`)

長い時間悩んでいると、ふとキーボードのマークに目が行った。

これタッチパッドのマークじゃない??

Fn + F5キーで見事直りましたとさ。

キータッチしてるときに勝手に動くと困るという要望を反映した機能なんだと思うけど、

まさかこれがOnになっているとは思わなかった・・・

BIOS内でのOn Offは見たことあったけど、

最近はボタンなのね・・・(;´Д`)

しかし電源が入っているときにFnとF5が同時に押ささるなんて偶然、

どれだけの確率なんだろうか・・

なんか解せぬ。

【PC-9801】ソフトにDOSを組み込む方法。ブートディスクを作る方法とも言う

2022.05.01

そういえばPC-9801時代のソフトは

ライセンスの関係でシステムディスクに

OSが入っていないことが多くありました。

そのような場合、事前に購入してあるMS-DOSから立ち上げて、

新たにフォーマットしたフロッピーにシステムを入れ込み、

ソフトの中身を新しいFDに全コピー(当時はこれをインストールと言っていた)して

使うといった事をやらされていました。

これ、具体的にはどうやってたかなと

必死に記憶を呼び起こして、なんとか思い出しました。

※原本のFDに直接システムを転送するのは良しとせず

(FDは壊れやすいので原本は大事にしまっておくのです)、

自前で用意したブランクメディアにソフトとシステムをを複製して

使うのが一般的でした。のちのち、フリーDOSが登場すると

この方式は各社採用しなくなり、逆にコピー防止の動きに発展していきました。

MS-DOSのFDなり、HDDなりでブートしたあと、

Formatコマンドで/sを付けてやればシステム転送になるのでした。

Format b: /s /4

こんな感じです。/4は1.44MBでフォーマットする場合の指令。

1.2MBでフォーマットする場合は/4はいりません。

ちなみにフォーマットされたFDにシステムだけ転送する場合は、

SYS b:

で行けたはず。

うーん懐かし過ぎます(;´Д`)

ライセンスの関係でシステムディスクに

OSが入っていないことが多くありました。

そのような場合、事前に購入してあるMS-DOSから立ち上げて、

新たにフォーマットしたフロッピーにシステムを入れ込み、

ソフトの中身を新しいFDに全コピー(当時はこれをインストールと言っていた)して

使うといった事をやらされていました。

これ、具体的にはどうやってたかなと

必死に記憶を呼び起こして、なんとか思い出しました。

※原本のFDに直接システムを転送するのは良しとせず

(FDは壊れやすいので原本は大事にしまっておくのです)、

自前で用意したブランクメディアにソフトとシステムをを複製して

使うのが一般的でした。のちのち、フリーDOSが登場すると

この方式は各社採用しなくなり、逆にコピー防止の動きに発展していきました。

MS-DOSのFDなり、HDDなりでブートしたあと、

Formatコマンドで/sを付けてやればシステム転送になるのでした。

Format b: /s /4

こんな感じです。/4は1.44MBでフォーマットする場合の指令。

1.2MBでフォーマットする場合は/4はいりません。

ちなみにフォーマットされたFDにシステムだけ転送する場合は、

SYS b:

で行けたはず。

うーん懐かし過ぎます(;´Д`)

【PC-9801】MS-DOS5.0aで素の状態でテキスト編集する方法

2022.04.30

とっても古いお話。

最近PC-9801を触る機会がありました。

ほんと久しぶりです(;´Д`)

MS-DOSでConfig.sysとかAutoexec.bat等、編集したいときはどうしてますか?

見るだけならTypeコマンドでいいのですが、編集となればそう簡単ではありません。

ラインエディタであるEDLINが標準で付いてきますが、

1行1行で編集なんてやってられません(;´Д`)

そうした場合、どうやってテキストファイルを編集すればいいのか・・・

sedit.exeというのがあります。

MS-DOS5.0aならディスク3に収録されています。

一般的なテキストエディタとほぼ同等機能をもっているのですよ。

テキストを編集するくらいなら何とかなるはずです(;´Д`)

昔はVZ Editorというツールを使っていました。

8086アセンブラのソースを作るのに大活躍していた記憶があります。

まぁMIFESというのもあったんですけどね、なんか肌が合わなくて

もっぱらVZ Editorでしたね。

でももう手に入らないですし、どちらかでも手に入ればいいのですが・・

最近PC-9801を触る機会がありました。

ほんと久しぶりです(;´Д`)

MS-DOSでConfig.sysとかAutoexec.bat等、編集したいときはどうしてますか?

見るだけならTypeコマンドでいいのですが、編集となればそう簡単ではありません。

ラインエディタであるEDLINが標準で付いてきますが、

1行1行で編集なんてやってられません(;´Д`)

そうした場合、どうやってテキストファイルを編集すればいいのか・・・

sedit.exeというのがあります。

MS-DOS5.0aならディスク3に収録されています。

一般的なテキストエディタとほぼ同等機能をもっているのですよ。

テキストを編集するくらいなら何とかなるはずです(;´Д`)

昔はVZ Editorというツールを使っていました。

8086アセンブラのソースを作るのに大活躍していた記憶があります。

まぁMIFESというのもあったんですけどね、なんか肌が合わなくて

もっぱらVZ Editorでしたね。

でももう手に入らないですし、どちらかでも手に入ればいいのですが・・

2025.01.26 17:46

|

2025.01.26 17:46

|