東プレREALFORCE 購入

2020.08.03

パソコンの入れ替え予定が近くにあります。

候補はHPのOmen OberiskまたはDELL Alienware

どちらも耐久性と信頼性に定評があるPCですが、

キーボードだけは双方問題があるために別買いが必要です。

私はPC9801等の古い時代のパソコンに慣れているので、

キーストロークはしっかりあるキーボードのほうが打ちやすい。

最近のパソコンに付属するキーボードは薄型の物が多いので押してる感が薄いんですよね。

あとプログラムの打ち込みやデータ入力が結構あるので、テンキーの付いたフルキーボード必須です。

選んだのは国産の

東プレ REALFORCE R2 S 日本語108配列 静電容量方式 USB 静音 変荷重 昇華印刷 かな有 アイボリー R2S-JPV-IV-SHK

公式サイトで売っている型番とは違ってうしろにSHKという文字が付いていますが、これはアマゾン用の型番のようです。

この東プレ製品の何がいいのかというと、導体の接触によるスイッチではなく、静電容量無接点方式を採用しています。電極が接することなく一定レベルに近づけば回路が接続されてキー押下を認識する仕組みのため、物理的な接点がおきません。つまり劣化が起きにくく、誤認識が少なく耐久性が高い。10年は戦えるキーボード(; ・`д・´)

さすが業務用によく使われるだけはあります。

他には、剛性が高いので横ブレが少ない。変加重モデルはキーの重さが主要部が45g、主に小指で入力するキーは30gになっています。この差は長時間文章を打ち込む際に疲れに大きく影響するようです。

他にもキーの同時押しにも全て反応します。これはどういうことかというと、高速に入力した場合、指の速度に反応しきれなくて文字を取りこぼすということが無くなります。ブラインドタッチを極めた人が安いキーボードを使うとぶち当たる壁がこのキーボードにはありません。

その他細かい部分に工夫があるのですが、詳細は誰かがYoutubeに載せているでしょう(;´∀`)

箱には特に高級感は感じません。普通のキーボードです。

開けると、説明書だけ。他に付属品は何もありませんでした。

東プレの他のモデルはキーストロークを変えるためのキースペーサーマットとかキートップを外すための工具などが付いてたりしますが、これにはなにもついてません。

スイッチのオン位置を調節できるAPCの機能が無いので、マットを付ける必要もない。つまりキートップを外す必要もないということでしょうか。

でもキートップを外して洗浄することはよくやるので工具は欲しかったな(;´Д`)

情報として先に知っていたけど、結構ずっしりとした重さがあるので安定感が半端ない(;゚Д゚) 大の大人でも片手で持つのはしんどいです。

静音モデルがどれほどかと思ったけど、深夜に全力で打ち込んでも部屋に音が響きません。

これはすごい。よく付属でついてくる安っぽいキーボードだと甲高いコンコンと言った音がしますが、これはスコスコといったかんじです(;´∀`)

エンターキーを力強くおしても、ターン! という音はしませんね。コッってかんじです。

デザインとキーストロークはPC9801に近いのですが、音はX68000に近い気がします。

こんな表現をしてもわかる人は少ないかな(;´Д`)

さて問題はパソコン本体。これがなかなかの曲者。Intel第10世代のデスクトップPCが各社なかなか出そろいません。

DELLは展開が速いのですが、HPは全く動きがありませんね。しかも納期がどの機種を選んでも1か月以上は確実の様です。

今回はDELLで行こうかと考えています。DELLは過去幾度となく売ったり使ったりしてましたが、電源周りにいい印象がないのです。保証が切れると電源も壊れる感じ(;´Д`)

なので過激な使い方として定評があるAlienware R11にしてみたいと思います。このR11は社外電源に交換もできそうですしね(;´Д`)

候補はHPのOmen OberiskまたはDELL Alienware

どちらも耐久性と信頼性に定評があるPCですが、

キーボードだけは双方問題があるために別買いが必要です。

私はPC9801等の古い時代のパソコンに慣れているので、

キーストロークはしっかりあるキーボードのほうが打ちやすい。

最近のパソコンに付属するキーボードは薄型の物が多いので押してる感が薄いんですよね。

あとプログラムの打ち込みやデータ入力が結構あるので、テンキーの付いたフルキーボード必須です。

選んだのは国産の

東プレ REALFORCE R2 S 日本語108配列 静電容量方式 USB 静音 変荷重 昇華印刷 かな有 アイボリー R2S-JPV-IV-SHK

公式サイトで売っている型番とは違ってうしろにSHKという文字が付いていますが、これはアマゾン用の型番のようです。

この東プレ製品の何がいいのかというと、導体の接触によるスイッチではなく、静電容量無接点方式を採用しています。電極が接することなく一定レベルに近づけば回路が接続されてキー押下を認識する仕組みのため、物理的な接点がおきません。つまり劣化が起きにくく、誤認識が少なく耐久性が高い。10年は戦えるキーボード(; ・`д・´)

さすが業務用によく使われるだけはあります。

他には、剛性が高いので横ブレが少ない。変加重モデルはキーの重さが主要部が45g、主に小指で入力するキーは30gになっています。この差は長時間文章を打ち込む際に疲れに大きく影響するようです。

他にもキーの同時押しにも全て反応します。これはどういうことかというと、高速に入力した場合、指の速度に反応しきれなくて文字を取りこぼすということが無くなります。ブラインドタッチを極めた人が安いキーボードを使うとぶち当たる壁がこのキーボードにはありません。

その他細かい部分に工夫があるのですが、詳細は誰かがYoutubeに載せているでしょう(;´∀`)

箱には特に高級感は感じません。普通のキーボードです。

開けると、説明書だけ。他に付属品は何もありませんでした。

東プレの他のモデルはキーストロークを変えるためのキースペーサーマットとかキートップを外すための工具などが付いてたりしますが、これにはなにもついてません。

スイッチのオン位置を調節できるAPCの機能が無いので、マットを付ける必要もない。つまりキートップを外す必要もないということでしょうか。

でもキートップを外して洗浄することはよくやるので工具は欲しかったな(;´Д`)

情報として先に知っていたけど、結構ずっしりとした重さがあるので安定感が半端ない(;゚Д゚) 大の大人でも片手で持つのはしんどいです。

静音モデルがどれほどかと思ったけど、深夜に全力で打ち込んでも部屋に音が響きません。

これはすごい。よく付属でついてくる安っぽいキーボードだと甲高いコンコンと言った音がしますが、これはスコスコといったかんじです(;´∀`)

エンターキーを力強くおしても、ターン! という音はしませんね。コッってかんじです。

デザインとキーストロークはPC9801に近いのですが、音はX68000に近い気がします。

こんな表現をしてもわかる人は少ないかな(;´Д`)

さて問題はパソコン本体。これがなかなかの曲者。Intel第10世代のデスクトップPCが各社なかなか出そろいません。

DELLは展開が速いのですが、HPは全く動きがありませんね。しかも納期がどの機種を選んでも1か月以上は確実の様です。

今回はDELLで行こうかと考えています。DELLは過去幾度となく売ったり使ったりしてましたが、電源周りにいい印象がないのです。保証が切れると電源も壊れる感じ(;´Д`)

なので過激な使い方として定評があるAlienware R11にしてみたいと思います。このR11は社外電源に交換もできそうですしね(;´Д`)

【Python】新しい言語のお勉強

2019.05.27

最近のパソコン事情。

ツールという役割はスマホやタブレットに譲り、

パソコンの用途は機械学習、AI、解析を中心に

人不足を露骨に解消するための機械にシフトしつつあります。

私が最も深く身に着けた言語はDelphiですが、

最近のPC事情がこういった予想外の方向に進みつつあり、

Delphiでは対応しきれない事案が多くなってきました。

そろそろ限界なんですかねぇ・・Delphi(;´∀`)

Delphiといえば強力なデータベース機能、オブジェクト指向によるメンテナンス性、

高速なコンパイル、ランタイムを必要とせずEXE単体で配布が可能な頒布力が魅力です。

ところが人気度ランキングではいつも欄外で肩身が狭い思いをしてきました。

なぜだ・・・(;´∀`)

AndroidやIOS、LINUXなどのクロスコンパイラとして最近は機能を強化してきたのですが、

従来のVCLと違って、FireMonkey (FMX)というちょっと癖のあるIDEを使っての構築に

「新しい言語を覚えたほうがいいんじゃないか?」と思わせるほど苦労します。

どうせ新しい言語を覚えるなら、

最近はやりのPythonはどうなのかちょっと調べたくなってみました。

Pythonといえば情報処理試験でCOBOLの代わりに導入されたのが記憶に新しいです。

Pythonはインタプリタ言語のようで、昔懐かしいN88BASICを彷彿とさせます。

CUIでの操作が基本ということで、これもN88BASICっぽいですね。

教育機関でもその扱いやすさから多くで教えているようです。

Pythonの強みは私が見る限り5つあると思います。

1.無料である。

2.マルチプラットフォームである。(PC、スマホなど機械を選ばない)

3.豊富な資料と強力なライブラリ

4.シンプルなコーディング

5.実行までの手順が軽快

これ以外のメリットは経験してみればわかるのかもしれなけど、

今のところ分からない。

できることも、有志が作ったライブラリが豊富でほぼ何でもできる。

ゲームについてはちょっと力不足を感じるけど、

最近流行りのものは全部対応している形だ。

定番もののライブラリ集をまとめてみる。

【機械学習】

TensorFlow(テンソルフロー)

【組み込みアプリ/GUI開発】

Qt Designer

【Webアプリケーション】

Django

【ゲーム】

Pygame

【ウェブスクレイピング】ネットの情報を抽出し集計する技術

【画像処理】画像や動画を処理するための機能

OpenCV

【統合開発環境】

Anaconda(Spyder) 無料版はサポートはないが機能の制限はなし。

どうやらAnacondaをインストールすると良く使われる外部ライブラリは殆ど入ってくるらしい。

更新も楽なのでDelphiの統合環境を使っていた私は入りやすいかも。

無料のツールなので、コマンドプロンプト(シェル)から

conda update conda

conda update anaconda

の2つをセットを実行するといいようです。簡単ですね。

Anacondaに含まれるPythonの機械学習ライブラリ

NumPy 大量データ配列の処理に特化したライブラリです。

SciPy NumPyでできる処理に加え、信号処理や統計の処理も可能なライブラリです。

Matplotlib データをプロットしたグラフ画像を出力できるライブラリです。

Pandas NumPyのデータに対し、統計処理を実施できるライブラリです。

Scikit-Learn アルゴリズムチートシート」を用いて、機械学習を行えるライブラリです。

Jupyter 「ノートブック」形式のプログラムを実行しながら結果を記録し、分析できるライブラリです。

Delphiのようなグラフィカルな設計をしたいときはQt Designerを使うと良さそうです。

あまり机上の空論だけ述べても詮無きことなのでどういったものなのか実際に体験してみたいと思います。

まずは開発環境を整えてみます。気軽に行動に移せるのが無料の強み(*´Д`)

過去の経験を踏まえて私は開発環境は仮想PC上に作ることにしています。

パソコンが故障したり新しいPCに変えたりしても、時間のロスなく開発を続行できるからです。

今回もその例にもれず、VMWAREのWindows10Professional上に環境を作ります。

Anacondaを入れるだけで殆ど終了です。

あとはわかりやすいようにAnaconda Promptのショートカットをデスクトップに引っ張ってきて、わかりやすいように名前をPython Promptに変える。

あとはリンクもなく奥底に隠れてるQtDesignerのショートカットを作ります。

C:\Users\user\Anaconda3\Library\bin\designer.exe

場所は↑ココ。

次にコンパイラがないと何となく不安なので、PyInstallerも入れておきます。

方法は、先ほどPython Promptに名前変えしたやつを実行し、

その中で「pip install pyinstaller」を打ち込みエンター。

あとは勝手に組み込まれていきます。

入ってしまえば、Pythonプロンプト内で「pyinstaller ***.py --onefile」

とでも打てば単一のEXEファイルの出来上がり~

これで準備はひとまず完了。

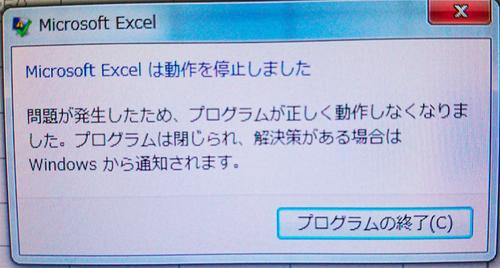

「Microsoft Excelは動作を停止しました」の件

2019.01.07

「Microsoft Excelは動作を停止しました」「問題が発生したため。プログラムが正しく動作しなくなりました。プログラムは閉じられ、解決策がある場合はWINDOWSから通知されます。」

Excelのこのエラーが猛威を奮っているようです。

今日一日は取引先のこのエラーを解決するために走り回りましたよ。

症状はWindows7とOffice2010の組み合わせで発生します。

※Windodws10でも発生しているPCを後日発見しました

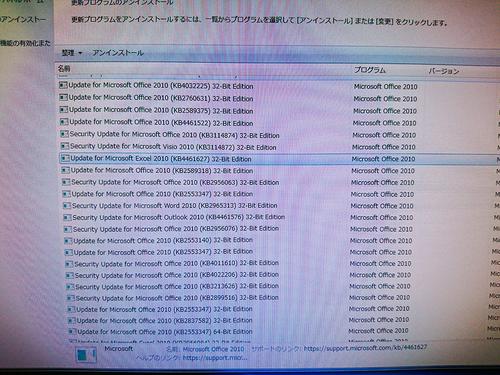

詳しく言うとWindowsUpdateでKB4461627が取り込まれたことが原因です。

組み込まれたアップデートは膨大なのでそこから見つけ出すのは大変ですが

写真のように見つけ出してアンインストールすると直ります。

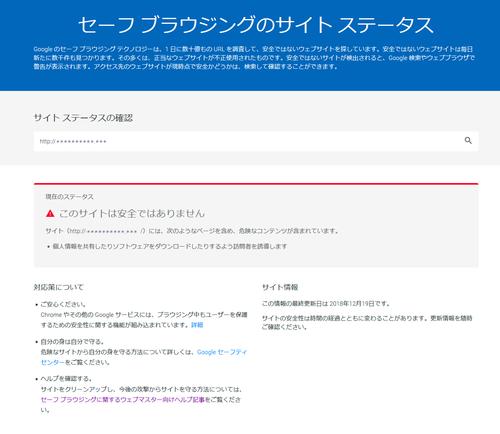

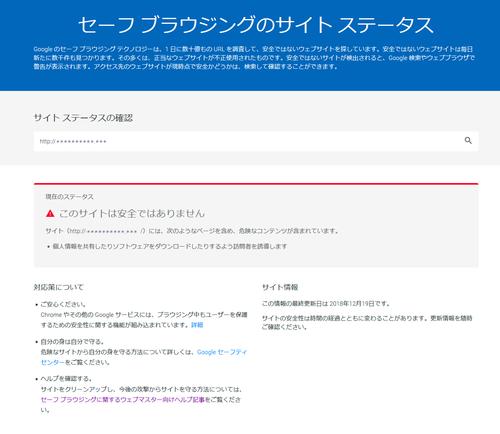

Googleにフィッシングサイトとして登録されてしまった件

2018.12.20

取引先から「自社のホームページに入ると真っ赤な画面になって警告される」

という連絡を受けました。

話を電話越しで聞いた時、取引先のPCにインストールされているセキュリティソフトがなにか反応したのかな?と思ってたのですが、場所が違う私のPCからみても同じような警告が出ます。

左がFirefoxで開いた場合、右がGoogle Chromeで開いた場合です。

なんか好き放題書かれていますね。

ウチが作ったホームページなのですが、ここは特に複雑な仕組みがあるわけでなく、

会員登録などの入力ページも無い、極々シンプルなHTML+CSSを基本としたホームページです。

あるとすればアクセス解析のCGIくらいでしょうか。

なぜそのような判断に至ったかを知らないと気持ちが悪いです。

もし気が付かない虫が住みついていたら消さないといけないですし。

Googleは独自に調べた健全性を公開するサービスを提供しています。

https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search?url=

いったいどういうことなのかちょっと見てみましょう。

「個人情報を共有したりソフトウェアをダウンロードしたりするよう訪問者を誘導します」

してない、してない(;´Д`)

ソフトウェアのダウンロードなんて無いし、あるとしても自社で作ったPDFくらい。

あとはYoutubeに載せてる動画の表示くらい。

いったいどこらへんを見てそう判断したのだろうか・・

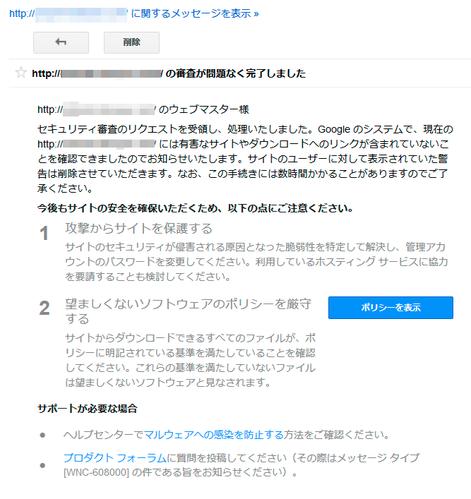

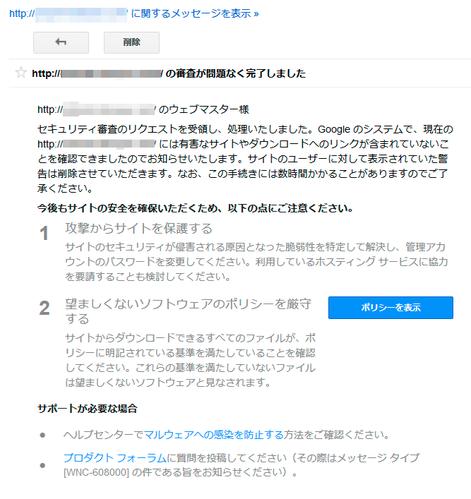

イマイチ状況がつかめないので、Googleに再審査してもらうことにします。

Googleのアカウントに入り、

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja

↑このサービス(Search Console)に入ります。

ここでプロパティの追加により、審査したいホームページを登録します。

すると原因と思われる箇所を細かく教えてくれるのですね。コレすごい(゚д゚)!

見つけましたよ、犯人を

gcalendar-wrapper.php

がGoogleに嫌われているようです。

これはGoogleの予定表を色などをカスタマイズして表示するツールなのですが、

これを使っていることで情報が流れていると判断されたようですね。

実際はどうだかわかりませんよ。無実なのかもしれないし、有罪なのかもしれないし・・

でもね、コレはネットで無償提供しているツール・・・ 怖っ!

早速削除して、再審査申請。

結果は後日(72時間以内)にわかるらしいけど、はたして結果はいかに。

==========================================

結果

==========================================

ギリギリ72時間で状況が変わりました。

無事リクエストが通って警告が解除されたようです。

72時間は長すぎるよ。もっと早く対応して欲しい(;´Д`)

何にせよ復帰してよかった。

という連絡を受けました。

話を電話越しで聞いた時、取引先のPCにインストールされているセキュリティソフトがなにか反応したのかな?と思ってたのですが、場所が違う私のPCからみても同じような警告が出ます。

左がFirefoxで開いた場合、右がGoogle Chromeで開いた場合です。

なんか好き放題書かれていますね。

ウチが作ったホームページなのですが、ここは特に複雑な仕組みがあるわけでなく、

会員登録などの入力ページも無い、極々シンプルなHTML+CSSを基本としたホームページです。

あるとすればアクセス解析のCGIくらいでしょうか。

なぜそのような判断に至ったかを知らないと気持ちが悪いです。

もし気が付かない虫が住みついていたら消さないといけないですし。

Googleは独自に調べた健全性を公開するサービスを提供しています。

https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search?url=

いったいどういうことなのかちょっと見てみましょう。

「個人情報を共有したりソフトウェアをダウンロードしたりするよう訪問者を誘導します」

してない、してない(;´Д`)

ソフトウェアのダウンロードなんて無いし、あるとしても自社で作ったPDFくらい。

あとはYoutubeに載せてる動画の表示くらい。

いったいどこらへんを見てそう判断したのだろうか・・

イマイチ状況がつかめないので、Googleに再審査してもらうことにします。

Googleのアカウントに入り、

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja

↑このサービス(Search Console)に入ります。

ここでプロパティの追加により、審査したいホームページを登録します。

すると原因と思われる箇所を細かく教えてくれるのですね。コレすごい(゚д゚)!

見つけましたよ、犯人を

gcalendar-wrapper.php

がGoogleに嫌われているようです。

これはGoogleの予定表を色などをカスタマイズして表示するツールなのですが、

これを使っていることで情報が流れていると判断されたようですね。

実際はどうだかわかりませんよ。無実なのかもしれないし、有罪なのかもしれないし・・

でもね、コレはネットで無償提供しているツール・・・ 怖っ!

早速削除して、再審査申請。

結果は後日(72時間以内)にわかるらしいけど、はたして結果はいかに。

==========================================

結果

==========================================

ギリギリ72時間で状況が変わりました。

無事リクエストが通って警告が解除されたようです。

72時間は長すぎるよ。もっと早く対応して欲しい(;´Д`)

何にせよ復帰してよかった。

HDDの故障率 2017年第2四半期

2017.08.30

2017年第2四半期の

HDD故障率が発表されましたね。

https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-failure-stats-q2-2017/

Gigazineで記事としてまとめられてますが、

例の如くSeegateの故障率が目立ちますね。

他社は0.55%以下の故障率に収まっていますが

Seegateは0.98%以上。

ひどい製品では30%を超えていますね。

この数値を高いか低いか、どのように捉えるかは

個人の判断に任せるとして、

このようなデータを見た後に

「他社よりたくさん出荷しているのだから、

故障台数が増えるもの当然」

と言う方がまだいます。

このように言う方は大抵ブランド信者です(;´Д`)

確かに故障台数が増えるのはその通りですが、

出されているデータは率なので

台数が多ければ多いほど

正確な故障確率が出るだけの話です。

壊れやすさは変わりません。

2020.08.03 14:02

|

2020.08.03 14:02

|