HDDの故障率 2021年第2四半期

2021.08.21

久しぶりにHDDの故障率を調べてみたいと思います。

前回からかなり年月が経っているので、

かなりの進化を遂げていると期待したいところです。

SSDに押されて需要が低くなっているHDDですが果たして結果はいかに。

https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q2-2021/

集計データはBackblazeが提供しています。ありがたいです(;´Д`)

Backblazeは2021年6月30日時点でのドライブ、181,464台からデータを作っているようです。

起動ドライブとしての利用方法とデータドライブとしての利用方法で分けて

故障率を導き出してます。

ブートドライブが3,298台(うちSSDが1,691台、HDDが1,607台)

データドライブが178,166台です。

HDD部門で圧倒的1位の故障率を誇るのは

Seagate ST14000NM0138 14TB 5.55% 故障台数23/1653台 平均故障時間6.8ヶ月

圧倒的Seagate(;´Д`)

14TBなので最近登場したばかりなのはわかりますけど、

6.8ヶ月5.55%の故障って怖すぎませんかね・・

2位では

Toshiba MD04ABA400V 4TB 4.07% 故障台数 1/98台 平均故障時間73ヶ月

となってはいますが、利用台数が98台しかないので1台でも故障がでれば

%は跳ね上がります。おそらく本来の故障率はもっと低いと思われます。

むしろ、壊れた1台は73ヶ月も正常だったという所を注目するべきで、

6年も故障無しで動いていたことになります。それは驚異的な数字です。

3位は

Seagate ST12000NM0007 12TB 2.06% 故障台数 41/3552台 平均故障時間31.7ヶ月

やはり今回も素晴らしいのはHGSTのHDD

HGST HUH721212ALN600 12TB 0% 故障台数 0/2600台 平均故障時間21ヶ月

2600台が21カ月動かして故障は無し。圧倒的です。

Toshiba MG08ACA16TEY 16TB 0.35% 故障台数 1/1430台 平均故障時間5.4ヶ月

東芝の16TBも素晴らしい結果です。使用期間が短いのでまだ正確な数字ではないにしろ

たった1台しか壊れていないのは驚異的。

HGSTの12TBは安くても5万前半、東芝だと16TBで4万後半

この価格差なら東芝モデルを選んでも後悔はなさそうです。

まとめ

大容量が欲しいなら東芝のMG08ACA16TEY買います。

しかしながらHDDの故障率がいくら低くてもいつかは壊れると思っているので、

大事なデータはRAIDにするようにしています。

なのでコストパフォーマンスから考えると最新から一歩引いて

東芝かWDの6TBを2基買っちゃうかなぁー

16TBx2は夢だけどね。現実的な価格になるには数年先かな(;´Д`)

前回からかなり年月が経っているので、

かなりの進化を遂げていると期待したいところです。

SSDに押されて需要が低くなっているHDDですが果たして結果はいかに。

https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q2-2021/

集計データはBackblazeが提供しています。ありがたいです(;´Д`)

Backblazeは2021年6月30日時点でのドライブ、181,464台からデータを作っているようです。

起動ドライブとしての利用方法とデータドライブとしての利用方法で分けて

故障率を導き出してます。

ブートドライブが3,298台(うちSSDが1,691台、HDDが1,607台)

データドライブが178,166台です。

HDD部門で圧倒的1位の故障率を誇るのは

Seagate ST14000NM0138 14TB 5.55% 故障台数23/1653台 平均故障時間6.8ヶ月

圧倒的Seagate(;´Д`)

14TBなので最近登場したばかりなのはわかりますけど、

6.8ヶ月5.55%の故障って怖すぎませんかね・・

2位では

Toshiba MD04ABA400V 4TB 4.07% 故障台数 1/98台 平均故障時間73ヶ月

となってはいますが、利用台数が98台しかないので1台でも故障がでれば

%は跳ね上がります。おそらく本来の故障率はもっと低いと思われます。

むしろ、壊れた1台は73ヶ月も正常だったという所を注目するべきで、

6年も故障無しで動いていたことになります。それは驚異的な数字です。

3位は

Seagate ST12000NM0007 12TB 2.06% 故障台数 41/3552台 平均故障時間31.7ヶ月

やはり今回も素晴らしいのはHGSTのHDD

HGST HUH721212ALN600 12TB 0% 故障台数 0/2600台 平均故障時間21ヶ月

2600台が21カ月動かして故障は無し。圧倒的です。

Toshiba MG08ACA16TEY 16TB 0.35% 故障台数 1/1430台 平均故障時間5.4ヶ月

東芝の16TBも素晴らしい結果です。使用期間が短いのでまだ正確な数字ではないにしろ

たった1台しか壊れていないのは驚異的。

HGSTの12TBは安くても5万前半、東芝だと16TBで4万後半

この価格差なら東芝モデルを選んでも後悔はなさそうです。

まとめ

大容量が欲しいなら東芝のMG08ACA16TEY買います。

しかしながらHDDの故障率がいくら低くてもいつかは壊れると思っているので、

大事なデータはRAIDにするようにしています。

なのでコストパフォーマンスから考えると最新から一歩引いて

東芝かWDの6TBを2基買っちゃうかなぁー

16TBx2は夢だけどね。現実的な価格になるには数年先かな(;´Д`)

AlienwareのVT-xについて

2021.08.15

VTとはIntel Virtualization Technologyといって、

仮想環境を実現するためのハードウェア支援機能です。

この機能があると、Windows10の画面上で新たなwin10やwin7、

Linux、Androidなどを動かすことが簡単になります。

いわゆる仮想PCを快適に動かす機能と言えばわかりやすいでしょうか。

ではこの機能はどうやって有効にするかですが、

一般的に最初から有効になっていることが多いようです。

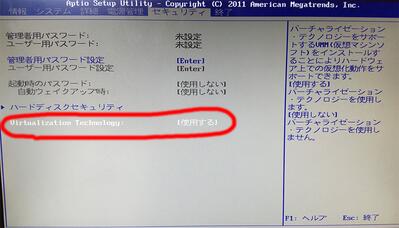

最近のパソコンではBIOSの設定画面上に

「Intel VTT」とか「Intel VT-d」とか「Intel VT-x」

といった項目があります。

↑は富士通のビジネス用PCですが、選択項目があります。

古いPCなので、「Virtualizaion Technology」という項目になってますね。

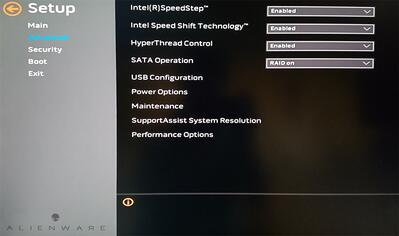

Alienwareの過去のモデルではAdvancedの項目にあったという情報がありました。

私の使っているAlienware Aurora R11にはVTの設定箇所がありません。

このような項目がなぜAlienware Aurora R11には無いのか。

海外でも問題になっており困っている方が多いようです。

確かに使う使わないに関係なく、

ビジネスPCにあるのにハイエンドPCであるAlienwareに無いというのは

ちょっとイラっとします(;´Д`)

私はVMwareを長く愛用してます。

特に開発言語系のアプリは新しいPCに買い替えると移植がメンドクサイので

仮想PCにインストールして何処でもどのPCでも扱えるように環境づくりしています。

ホストPCがVT-xに対応していると仮想PCの処理速度の向上に結びつき、

最近はAndroidのエミュレート等で要求されたりと結構重要なのです。

そこで実際のところAlienware R11では対応しているのかどうなのかを検証してました。

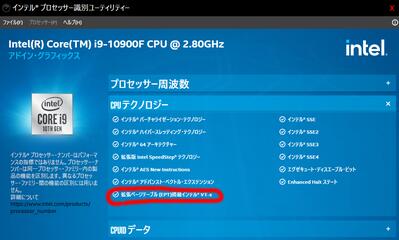

ハードウェアがVT-xをサポートしているのか?ということですが、

Intel® Processor Identification Utility

をインストールして実行することで確認することが可能です。

入手先は↓

https://www.intel.com/content/www/us/en/download/12136/28539/intel-processor-identification-utility-windows-version.html?v=t

私のPCでは画像の通り、VT-xの対応は問題ないようです。

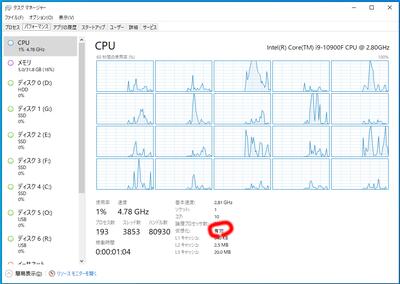

では機能が有効になっているかどうかの確認ですが、

それはWindows10のタスクマネージャーを見ることで確認が可能です。

これを見る限り、Windowsでは有効と判断しています。

この2種類のツールをもってわかることは、

BIOSでは選択項目は無いにしても有効のまま機能している。

ということです。

動作に問題が無いことはわかりました。

機能をOffにしたいことはまず無いのでこれからも問題になることは無いでしょう。

私の疑問は解決したのですが、これでは納得できない方のためにもう一段階踏み込んでみます。

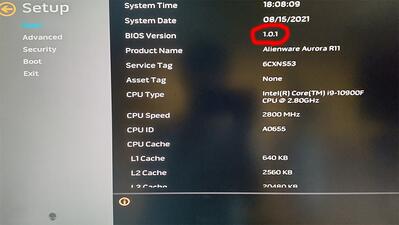

現在のBIOSを確認。

Ver1.01って意外と初期の初期です(;´Д`)

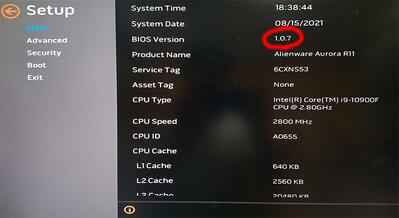

現在DELLにBIOSを拾いに行くと1.07まで進んでいました。

一年でここまで進むとはなかなかにペースが速い(;´Д`)

Dellから緊急の更新として配られていたので

今回更新するのはいいタイミングかも。

このBIOSを組み込んだらVT-xの項目が現れるのか確かめてみます。

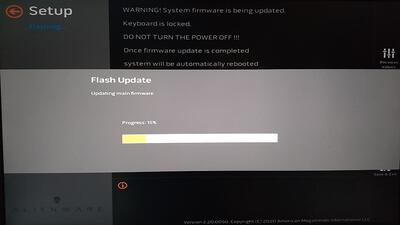

昔に比べたら安全になったとはいえ、BIOSのアップデートは怖いですね(;´Д`)

無事、アップデートが完了しました。

前回のアップデートもそうでしたが、

アップデート完了後、勝手に再起動してくれるのはいいのですが、

その再起動は正常に立ち上がってきません。

エイリアンロゴも表示されない暗黒のままです。

失敗したかと焦ります(;´Д`)

ま、電源を強制的に落として電源再投入すれば正常に起動してくれました。

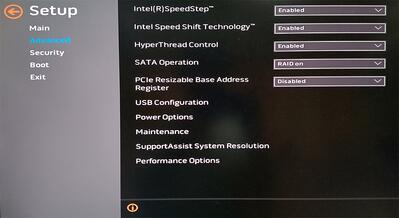

再び、Advancedを覗いてみます。

PCIeの項目が1つ増えているだけで、

残念ながらVT-xの項目はありませんでした。

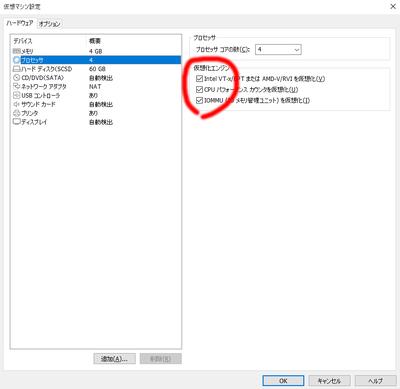

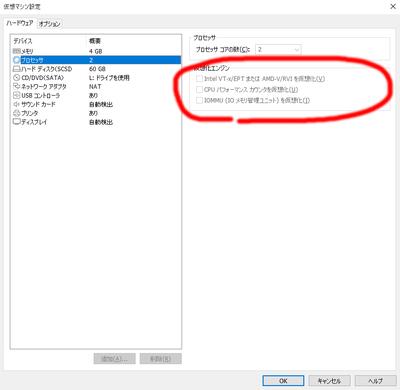

VMwareの設定を覗いてみます。

問題なくVT-xの項目にチェックを入れることができます。

もし↑のようにチェック項目がグレーアウトして設定できない場合、

それは仮想PCがサスペンドのまま終了している可能性があります。

一度立ち上げて、完全にシャットダウンしてみると大丈夫だと思います。

私はこの謎でかなりの時間を費やしました(;´Д`)

結果、機能は有効である。だがOffにはできない。

突然現れたリーディングリストを消す方法

2021.03.19

ある日突然Google Chromeにリーディングリストなるものが

ブックマークバーの横に現れました。

これが普通の方法では消えないので、消し方をメモしておきます。

アドレスバーに「chrome://flags/#read-later」と入力

『Reading List』という項目が現れるので、Default』から『Disabled』に変更します。

その後、『Relaunch』というボタンが現れるので、クリックするとブラウザが再起動されて、

先ほどのリーディングリストが非表示になります。

ブックマークバーの横に現れました。

これが普通の方法では消えないので、消し方をメモしておきます。

アドレスバーに「chrome://flags/#read-later」と入力

『Reading List』という項目が現れるので、Default』から『Disabled』に変更します。

その後、『Relaunch』というボタンが現れるので、クリックするとブラウザが再起動されて、

先ほどのリーディングリストが非表示になります。

ビットコインのマイニング方法を調べる

2021.01.27

知人に「ビットコインのマイニングってどうやるの?」と聞かれたけど

全く予備知識が無かったので答えられませんでした。

ビットコインに全く興味なかったので調べたことすらなかったのですが、

そういえば「先延ばしにして全くやってなかったな」と自己反省し

これを機会にちょっと調べてみたいと思います。

昔は、誰もかしこもマイニング(採掘)してたと思うのですが、そのとき特にどこと契約とかそういう話は無かったように思えます。が、調べてみるとビットコインアドレスなるものを取得してそれを使ってマイニング(採掘)するという。

ビットコインアドレスは、言わば預金番号みたいなもので発掘したときに預ける先みたいなもの。アドレスを設けないで発掘作業をしても釣った魚をリリースするのと同じで貯めこむことはできないらしい。

ビットコインアドレスは自分で生成することができるらしいけどあまりにも複雑で素人が作るというのは現実的ではない。そこで世界に様々ある仮想通貨取引所にアカウントを作って用意してもらうのが一般的みたいだ。

私は日本の会社だと思われるbitFlyerでアカウントを作ってみた。維持費用が0円が特徴で、ハッキング被害にあったことが無いというのも大きい。

もし被害にあったときは500万円を上限に補償するというサービスもあるので実験でいろいろやるには最適だ。

ただ弱点もあり、三井住友以外の銀行へ振り込みした場合は最低でも550円取られる。3万以上の振り込みは770円。

維持費無料のしわ寄せがこういう所にきているのだね。

とりあえずアカウントをを作成してみたけど、まだビットコインアドレスはもらえてない。

Q&Aをみても「ビットコインコードを取得するには?」なんて記述が無いため初めての人はかなり悩むと思う。

色々調べると、「入出金」メニューから確認したい暗号資産(仮想通貨)名を選択し、「預入」タブから確認でるらしいので、入出金メニューが正常に機能しないとビットコインアドレスはわからないと理解した。

入出金メニューを使えるようにするには、個人情報を登録することしか残っていないので、それをやらないと有効にならないんじゃないかと考えた。

名前、住所、電話番号、生年月日を登録し、免許証のコピーをスマホでとって送る。

顔の自撮りも正面と側面必要で結構うるさい。

そこまでやってみたけど、承認待ちになってしばらく進まない。

でも入出金のところに入ると少し進展してるのでおそらく間違いないかと。

2日待ってさらに進展があった。

見事アドレス取得。

では採掘するツールをインストールして実際に掘ってみることにします。

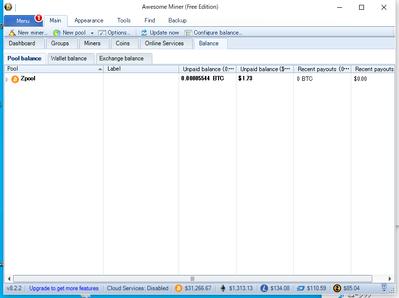

採掘ツールはAwesome Miner。GUIが使えるので直感的に操作できます。

開発した所はスウェーデンの会社らしく、信用度はいまいちわかりません(;´Д`)

まぁ迂闊に使うと盗まれる危険があるわけですが、中国が作ったものじゃないし、メジャーなソフトらしいのでとりあえずこれで試してみます。

採掘するには、自分だけで頑張るか、プールマイニングを使うか選ぶ必要があります。

プールマイニングとは、複数の人と協力しあってマイニングする方法です。

ソロマイニングよりもマイニングの成功確率は格段に上がりますが、成功報酬は参加者で分け合うので増え方は少な目です。

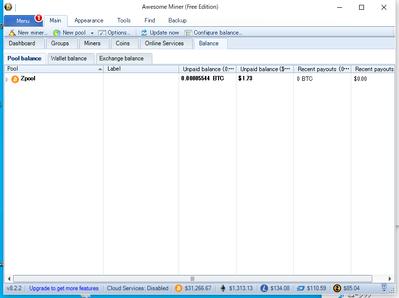

この実験ではZpoolという団体を使うことにします。

Zpoolは特に設定する事無く、ある程度Zpoolがビットコインを預かり、一定量溜まると指定したビットコインアドレス宛へ自動的に支払いされます。

未払い報酬が累計0.0025BTCを超える場合は週に数回支払いされ、0.01BTCを超えた場合1日1回支払いされます。

0.0025ってかなりの額ですよ。半端にやって達成できる数字ではないので気長にやるしかないですね。0.01は量子コンピュータでもないと最早不可能です(;´Д`)

Zpoolは6ヶ月以上マイニングがされていないと、残高が消失してしまうのでマイニングをやめるのなら送金が終わったタイミングで終わるのがいいと思います。

使いにくかったら別の団体を検討します。

動きを見ていると、GUIではあるが、ステータスをウインドウに表示しているだけで結局はCUIで動いているようだ。それだけでも十分見やすくなるので助かる。

初代Core i3-3227U、Core2Duo、Geforce 2070superの3種類で動作確認してみたところ、Core i3での演算では1日に数円しか稼げないことが分かりました。Core2Duoだとまぁ当然ひどい結果です。

Geforce2070superはそれに比べ伸びが大きい。温度を75度制限にしているにも関わらず、6時間程度動かしただけで30円ほど稼ぐ。1日動かせば120円程度。1か月で3600円・・ おそらく電気代を賄う程度までは稼げないがグラフィックボードでないと短期間で稼ぐのは難しいということが分かった。Core i9では爆熱になりそうなので実験してません(;´Д`)

現時点で変だなと思ったことは、Zpool内のビットコインが減ることがあること。

ビットコイン ドル換算

0.00004639 $1.5

0.00004664 $1.48

0.00005359 $1.70

0.00005530 $1.79

0.00005514 $1.78

0.00005513 $1.79

0.00005522 $1.80

0.00005529 $1.78

0.00005544 $1.78

0.00005543 $1.76

こんな感じで変化している。

$の価値が下がるのは相場が変動してるし仕方ないんだけど、ビットコインそのものが減るのは意味が分からない。

ZpoolかAwesome Minerの手数料で搾取されてるのかな? 謎だ(;´Д`)

そして今、ビットコインは価値が乱降下している。つまり掘っても掘っても金額は増えていかない(笑)

ソーラーパネルの電気が余っているということでもなければマイニングは損すると思う。

全く予備知識が無かったので答えられませんでした。

ビットコインに全く興味なかったので調べたことすらなかったのですが、

そういえば「先延ばしにして全くやってなかったな」と自己反省し

これを機会にちょっと調べてみたいと思います。

昔は、誰もかしこもマイニング(採掘)してたと思うのですが、そのとき特にどこと契約とかそういう話は無かったように思えます。が、調べてみるとビットコインアドレスなるものを取得してそれを使ってマイニング(採掘)するという。

ビットコインアドレスは、言わば預金番号みたいなもので発掘したときに預ける先みたいなもの。アドレスを設けないで発掘作業をしても釣った魚をリリースするのと同じで貯めこむことはできないらしい。

ビットコインアドレスは自分で生成することができるらしいけどあまりにも複雑で素人が作るというのは現実的ではない。そこで世界に様々ある仮想通貨取引所にアカウントを作って用意してもらうのが一般的みたいだ。

私は日本の会社だと思われるbitFlyerでアカウントを作ってみた。維持費用が0円が特徴で、ハッキング被害にあったことが無いというのも大きい。

もし被害にあったときは500万円を上限に補償するというサービスもあるので実験でいろいろやるには最適だ。

ただ弱点もあり、三井住友以外の銀行へ振り込みした場合は最低でも550円取られる。3万以上の振り込みは770円。

維持費無料のしわ寄せがこういう所にきているのだね。

とりあえずアカウントをを作成してみたけど、まだビットコインアドレスはもらえてない。

Q&Aをみても「ビットコインコードを取得するには?」なんて記述が無いため初めての人はかなり悩むと思う。

色々調べると、「入出金」メニューから確認したい暗号資産(仮想通貨)名を選択し、「預入」タブから確認でるらしいので、入出金メニューが正常に機能しないとビットコインアドレスはわからないと理解した。

入出金メニューを使えるようにするには、個人情報を登録することしか残っていないので、それをやらないと有効にならないんじゃないかと考えた。

名前、住所、電話番号、生年月日を登録し、免許証のコピーをスマホでとって送る。

顔の自撮りも正面と側面必要で結構うるさい。

そこまでやってみたけど、承認待ちになってしばらく進まない。

でも入出金のところに入ると少し進展してるのでおそらく間違いないかと。

2日待ってさらに進展があった。

見事アドレス取得。

では採掘するツールをインストールして実際に掘ってみることにします。

採掘ツールはAwesome Miner。GUIが使えるので直感的に操作できます。

開発した所はスウェーデンの会社らしく、信用度はいまいちわかりません(;´Д`)

まぁ迂闊に使うと盗まれる危険があるわけですが、中国が作ったものじゃないし、メジャーなソフトらしいのでとりあえずこれで試してみます。

採掘するには、自分だけで頑張るか、プールマイニングを使うか選ぶ必要があります。

プールマイニングとは、複数の人と協力しあってマイニングする方法です。

ソロマイニングよりもマイニングの成功確率は格段に上がりますが、成功報酬は参加者で分け合うので増え方は少な目です。

この実験ではZpoolという団体を使うことにします。

Zpoolは特に設定する事無く、ある程度Zpoolがビットコインを預かり、一定量溜まると指定したビットコインアドレス宛へ自動的に支払いされます。

未払い報酬が累計0.0025BTCを超える場合は週に数回支払いされ、0.01BTCを超えた場合1日1回支払いされます。

0.0025ってかなりの額ですよ。半端にやって達成できる数字ではないので気長にやるしかないですね。0.01は量子コンピュータでもないと最早不可能です(;´Д`)

Zpoolは6ヶ月以上マイニングがされていないと、残高が消失してしまうのでマイニングをやめるのなら送金が終わったタイミングで終わるのがいいと思います。

使いにくかったら別の団体を検討します。

動きを見ていると、GUIではあるが、ステータスをウインドウに表示しているだけで結局はCUIで動いているようだ。それだけでも十分見やすくなるので助かる。

初代Core i3-3227U、Core2Duo、Geforce 2070superの3種類で動作確認してみたところ、Core i3での演算では1日に数円しか稼げないことが分かりました。Core2Duoだとまぁ当然ひどい結果です。

Geforce2070superはそれに比べ伸びが大きい。温度を75度制限にしているにも関わらず、6時間程度動かしただけで30円ほど稼ぐ。1日動かせば120円程度。1か月で3600円・・ おそらく電気代を賄う程度までは稼げないがグラフィックボードでないと短期間で稼ぐのは難しいということが分かった。Core i9では爆熱になりそうなので実験してません(;´Д`)

現時点で変だなと思ったことは、Zpool内のビットコインが減ることがあること。

ビットコイン ドル換算

0.00004639 $1.5

0.00004664 $1.48

0.00005359 $1.70

0.00005530 $1.79

0.00005514 $1.78

0.00005513 $1.79

0.00005522 $1.80

0.00005529 $1.78

0.00005544 $1.78

0.00005543 $1.76

こんな感じで変化している。

$の価値が下がるのは相場が変動してるし仕方ないんだけど、ビットコインそのものが減るのは意味が分からない。

ZpoolかAwesome Minerの手数料で搾取されてるのかな? 謎だ(;´Д`)

そして今、ビットコインは価値が乱降下している。つまり掘っても掘っても金額は増えていかない(笑)

ソーラーパネルの電気が余っているということでもなければマイニングは損すると思う。

HDDのデータを吸い出すためにKnoppixを準備する。

2021.01.15

壊れたLinkstationNASからデータを救うといった案件がありました。

Windows10ではEXT4に対応していないため、LINUXを用意してあげる必要があります。

DVDメディア用ISOファイルをダウンロードする。

理化学研究所 Knoppix 日本語版ダウンロードページが結局速く落とせる。

http://ftp.riken.go.jp/Linux/knoppix/knoppix-dvd/

海外は丸1日以上かかる。

現時点の最新は

http://ftp.riken.go.jp/Linux/knoppix/knoppix-dvd/KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-EN.iso

このファイルらしい。英語版だけど(;´Д`)

KnoppixをUSBメディアからブートさせることも考えます。

すると、さまざまなOSのディスクイメージから、起動可能なUSBメモリを作成できるツールなんて便利なものが世の中にあることを発見。

https://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se513823.html

これで勝てる!(;´Д`)

Windows10ではEXT4に対応していないため、LINUXを用意してあげる必要があります。

DVDメディア用ISOファイルをダウンロードする。

理化学研究所 Knoppix 日本語版ダウンロードページが結局速く落とせる。

http://ftp.riken.go.jp/Linux/knoppix/knoppix-dvd/

海外は丸1日以上かかる。

現時点の最新は

http://ftp.riken.go.jp/Linux/knoppix/knoppix-dvd/KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-EN.iso

このファイルらしい。英語版だけど(;´Д`)

KnoppixをUSBメディアからブートさせることも考えます。

すると、さまざまなOSのディスクイメージから、起動可能なUSBメモリを作成できるツールなんて便利なものが世の中にあることを発見。

https://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se513823.html

これで勝てる!(;´Д`)

2021.08.21 01:00

|

2021.08.21 01:00

|