Xperia Z4 tablet 分解

2018.02.19

バッテリーの交換を自分で行ってみました。

結論を先にいうと、失敗に終わりました。

手順としては完璧だったとおもう。

だけどダメだった。

何が原因なのか、いまだよくわからない。

どこかでミスっているんだと思う。

Z4タブの分解レビューは

液晶パネルをバキバキに破壊するものしか無く、

キレイにバラすのはまったくもって皆無なので

ここに記録を残しておきます。

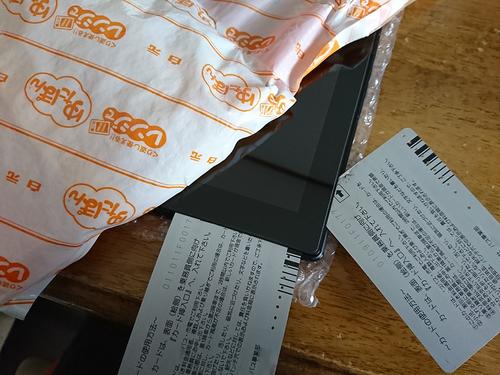

まずは素の状態から始めます。

液晶をアルコールでクリーニングして

指紋や油汚れを取り除きます。

本音を言えばパーツクリーナーで

完全に取り除きたかったけど、

ちょっと手元になかったのでアルコールでやってます。

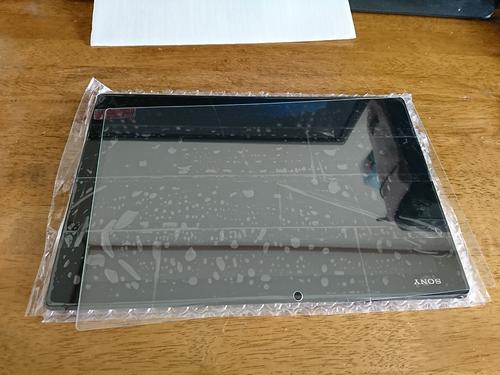

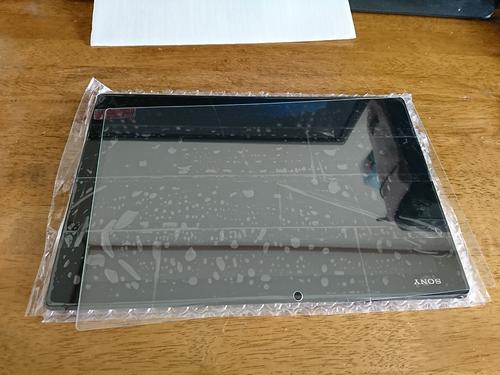

液晶に梱包テープを全体に貼りました。

これはホコリを完全に取り除くためです。

そして、過去に買って温存していたガラスフィルムを貼り付けます。

梱包テープを剥がしながら同時にフィルムを貼っていくことで

ホコリを取り込まないでガラスフィルムを貼ることが出来ます。

キレイに貼れました。

なぜここでガラスフィルムを貼ったかというと、

液晶パネルが簡単に割れないように

すこしでも強度を上げるためにです。

実際どれほど効果があるかわかりませんけどねヽ(´ー`)ノ

まず電源は落としておきましょう。強制終了は電源と上ボリューム長押しです。

次は、糊を柔らかくするために熱する準備です。

全体をまんべんなく温め、簡単に冷えないように

レンジでチンするアンカを使いました。

全体が温まったら、ドライヤーで温めながら、

薄くて強度のあるカードを使って

少しずつ糊を剥がしていきます。

私はテレフォンカードと同じ材質のものを使いました。

スタートポイントは、スピーカー部分に切り欠きがあるので

そこから差し込むのが良さそう。

手を付けてない部分はアンカで保温しつつ、

少しずつ剥がしていきます。

挿し込む長さは、5mmもあれば十分糊をはがせます。

それ以上挿し込むと中のパーツや液晶を傷つけそうです。

剥がした部分には、また再接着されないようカードを挿し込んだままにして、

外周をなぞっていきます。

外周全部にカードが刺さりました。

液晶を割らずになんとか剥がせきりました。

この作業で大体30分位。かなり慎重にやってました。

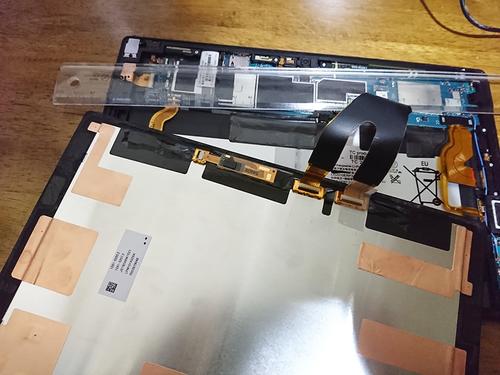

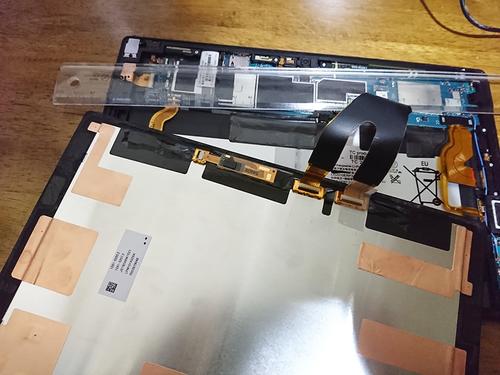

↑開けてみた図。

どのパーツがドコにあって、

どの配線がドコにつながっているのか、

をあとから確認できるように

写真を必ず撮っておくべきです。

液晶を外しました。

次はバッテリーを外したいのですが、

両面テープでガッチリくっついています。

よく見ると、バッテリーの左右に

水色のツマミがあるのですが、

これを引っ張ると糊が掻き出されてくる仕組みのようです。

この引張るというのがなかなか難しい。

劣化が進んでいるせいか引っ張っているうちに、

糊が途中で千切れてしまう。

結局はプラスチックの平たいピンセットを

バッテリーとバックパネルとの間にグリグリ差し込み

糊を剥がすという荒業になりました。

その間、ピンセットは折れてしまいましたが、まぁ結果オーライです。

(マイナスドライバー等の金属や、鋭利なものでやろうとすると、

バッテリーの外装を突き破るかもしれないので非常に危ないです。

リチウムイオンバッテリーは簡単に爆発しちゃうので、

取り外しは慎重に。自己責任で。)

新しいバッテリーはどうやって取り付けるのか?

それはコレ。0.09mmの極薄両面テープ。

結構出番がありますわ、このテープ。

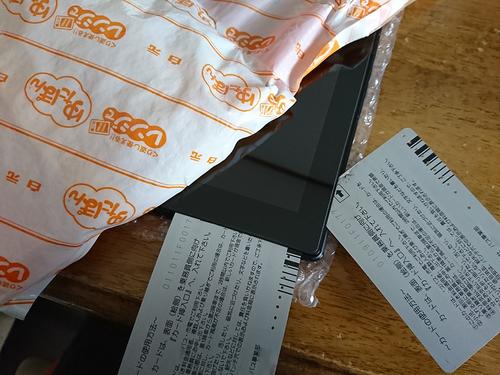

上が元々のバッテリー。下が、新しいもの。

どこから仕入れたかというと、Aliexpressに出店している、

自称Z4タブにバッテリーを卸していた正規部品業者。

比べてみても違う部分は、印刷されている文字くらいなもの。

見た感じは問題なさそうです。

バッテリーを両面テープで固定したら、

あとは元通り組み上げて、完了。

で、電源をいれてみると・・・

タッチパネルが正常に動かん(;´Д`)

デジタイザが逝っている模様orz

どこか接触不良でも起こしているのかな?

と思って、付けては外してを繰り返していたら、

今度はLEDバックライトが点かなくなって

完全にご臨終(`;ω;´)

ドコモの修理見積もりに液晶パネルが加わっていたけど、

これを見越してのことか・・

どっかでジャンク品を見つけて

ニコイチにできるチャンスを待つかな。

結論を先にいうと、失敗に終わりました。

手順としては完璧だったとおもう。

だけどダメだった。

何が原因なのか、いまだよくわからない。

どこかでミスっているんだと思う。

Z4タブの分解レビューは

液晶パネルをバキバキに破壊するものしか無く、

キレイにバラすのはまったくもって皆無なので

ここに記録を残しておきます。

まずは素の状態から始めます。

液晶をアルコールでクリーニングして

指紋や油汚れを取り除きます。

本音を言えばパーツクリーナーで

完全に取り除きたかったけど、

ちょっと手元になかったのでアルコールでやってます。

液晶に梱包テープを全体に貼りました。

これはホコリを完全に取り除くためです。

そして、過去に買って温存していたガラスフィルムを貼り付けます。

梱包テープを剥がしながら同時にフィルムを貼っていくことで

ホコリを取り込まないでガラスフィルムを貼ることが出来ます。

キレイに貼れました。

なぜここでガラスフィルムを貼ったかというと、

液晶パネルが簡単に割れないように

すこしでも強度を上げるためにです。

実際どれほど効果があるかわかりませんけどねヽ(´ー`)ノ

まず電源は落としておきましょう。強制終了は電源と上ボリューム長押しです。

次は、糊を柔らかくするために熱する準備です。

全体をまんべんなく温め、簡単に冷えないように

レンジでチンするアンカを使いました。

全体が温まったら、ドライヤーで温めながら、

薄くて強度のあるカードを使って

少しずつ糊を剥がしていきます。

私はテレフォンカードと同じ材質のものを使いました。

スタートポイントは、スピーカー部分に切り欠きがあるので

そこから差し込むのが良さそう。

手を付けてない部分はアンカで保温しつつ、

少しずつ剥がしていきます。

挿し込む長さは、5mmもあれば十分糊をはがせます。

それ以上挿し込むと中のパーツや液晶を傷つけそうです。

剥がした部分には、また再接着されないようカードを挿し込んだままにして、

外周をなぞっていきます。

外周全部にカードが刺さりました。

液晶を割らずになんとか剥がせきりました。

この作業で大体30分位。かなり慎重にやってました。

↑開けてみた図。

どのパーツがドコにあって、

どの配線がドコにつながっているのか、

をあとから確認できるように

写真を必ず撮っておくべきです。

液晶を外しました。

次はバッテリーを外したいのですが、

両面テープでガッチリくっついています。

よく見ると、バッテリーの左右に

水色のツマミがあるのですが、

これを引っ張ると糊が掻き出されてくる仕組みのようです。

この引張るというのがなかなか難しい。

劣化が進んでいるせいか引っ張っているうちに、

糊が途中で千切れてしまう。

結局はプラスチックの平たいピンセットを

バッテリーとバックパネルとの間にグリグリ差し込み

糊を剥がすという荒業になりました。

その間、ピンセットは折れてしまいましたが、まぁ結果オーライです。

(マイナスドライバー等の金属や、鋭利なものでやろうとすると、

バッテリーの外装を突き破るかもしれないので非常に危ないです。

リチウムイオンバッテリーは簡単に爆発しちゃうので、

取り外しは慎重に。自己責任で。)

新しいバッテリーはどうやって取り付けるのか?

それはコレ。0.09mmの極薄両面テープ。

結構出番がありますわ、このテープ。

上が元々のバッテリー。下が、新しいもの。

どこから仕入れたかというと、Aliexpressに出店している、

自称Z4タブにバッテリーを卸していた正規部品業者。

比べてみても違う部分は、印刷されている文字くらいなもの。

見た感じは問題なさそうです。

バッテリーを両面テープで固定したら、

あとは元通り組み上げて、完了。

で、電源をいれてみると・・・

タッチパネルが正常に動かん(;´Д`)

デジタイザが逝っている模様orz

どこか接触不良でも起こしているのかな?

と思って、付けては外してを繰り返していたら、

今度はLEDバックライトが点かなくなって

完全にご臨終(`;ω;´)

ドコモの修理見積もりに液晶パネルが加わっていたけど、

これを見越してのことか・・

どっかでジャンク品を見つけて

ニコイチにできるチャンスを待つかな。

Xperia Z4 tablet バッテリー交換の見積もり結果

2018.02.10

2月5日にドコモへ預けて、5日間で結果がでましたね。

思ったより早かったです。

さて注目の見積もり結果ですが、

期待を大幅に裏切るものとなりました。

総額54,324円

何故か液晶も故障しているという話で、

防水に劣化が見られるので

バックパネル交換必要アリと言われました。

内訳は

液晶 27,000円

バックパネル 9,300円

バッテリー 5,700円

交換技術料 8,300円

消費税 4,024円

最新iPadの128GBが買えちゃうじゃないですか。

液晶も壊れてないヨ!

割れ無し、色焼けなし、タッチも正常。

これで交換が必要と言われても。

当然キャンセルですよ。こんな修理。

結局バッテリーを自分で交換するしか無いのか(;´Д`)

車載用スコップを検討中

2018.02.08

福井の1500台立ち往生のニュースがあって、

やっぱり車載用のスコップは

必要だなと思ったわけです。

アマゾンで物色していたのですが、

実用的なスコップって意外と無いものですね。

折りたたみや分解ができるタイプとなると、

柄が短くて、シャベルみたいなやつばかり。

実用性がなくちゃいくらコンパクトでもねぇ・・

かといって、ブラックダイヤモンドのような高級品を買っても

ほとんど使わず、車の中に寝かしておくには勿体無い。

メルテック スノースコップ スノップ 3段伸縮式(725〜915mm)

先端部:アルミニウム製 Meltec SNB-13

税込1,490円

値段で考えればこれが一番で長さも一番長いけど、

プラスチックで出来てるので強度はイマイチ。

サラサラ雪にしか使えなさそう。

収納袋やケースがないので、柄がバラけてしまう。

ミシュラン ウルトラコンパクト

軽量雪かきショベル 2本セット[並行輸入品]

税込3,150円

有名なミシュランの製品。

何故か2本セットで、1本単価で考えれば最安。

重量500g 長さ40cm 60cm 75cm 3通りの長さに調整可能

これも収納袋が無し、ほぼ金属のこの製品では車内が傷つきそう。

袋だけ100均あたりで調達して、

車2台に置けばコスパ最強かも。

キャプテンスタッグ アルミジョイントスコップ UX-606

税込3,500円

長さが82cmでもっとも使いやすい。

収納袋もあり、柄が分割されるので最もコンパクトになる。

取っ手以外は全部金属なので、強度も十分。

総合評価ではこれが一番だけど、すこしお高め。

さてどれにしようかなぁ・・

やっぱり車載用のスコップは

必要だなと思ったわけです。

アマゾンで物色していたのですが、

実用的なスコップって意外と無いものですね。

折りたたみや分解ができるタイプとなると、

柄が短くて、シャベルみたいなやつばかり。

実用性がなくちゃいくらコンパクトでもねぇ・・

かといって、ブラックダイヤモンドのような高級品を買っても

ほとんど使わず、車の中に寝かしておくには勿体無い。

メルテック スノースコップ スノップ 3段伸縮式(725〜915mm)

先端部:アルミニウム製 Meltec SNB-13

税込1,490円

値段で考えればこれが一番で長さも一番長いけど、

プラスチックで出来てるので強度はイマイチ。

サラサラ雪にしか使えなさそう。

収納袋やケースがないので、柄がバラけてしまう。

ミシュラン ウルトラコンパクト

軽量雪かきショベル 2本セット[並行輸入品]

税込3,150円

有名なミシュランの製品。

何故か2本セットで、1本単価で考えれば最安。

重量500g 長さ40cm 60cm 75cm 3通りの長さに調整可能

これも収納袋が無し、ほぼ金属のこの製品では車内が傷つきそう。

袋だけ100均あたりで調達して、

車2台に置けばコスパ最強かも。

キャプテンスタッグ アルミジョイントスコップ UX-606

税込3,500円

長さが82cmでもっとも使いやすい。

収納袋もあり、柄が分割されるので最もコンパクトになる。

取っ手以外は全部金属なので、強度も十分。

総合評価ではこれが一番だけど、すこしお高め。

さてどれにしようかなぁ・・

2018.02.19 23:03

|

2018.02.19 23:03

|