メールが1日遅れて届く事件

2017.06.26

今日は昔からよくある問題で、

意外と知られていないトラブルについて。

先方から「メールを送ったから確認してほしい」と言われ、

メールソフトの送受信ボタンを押しても受信する気配がない。

結局、届いたのは次の日。

こんなことが連日続くので、プロバイダに相談したが

「障害は起きてません」と言われるだけで

解決の糸口すらつかめない。

こういう状況で仕事に支障が出ているから何とかしてほしい。

という問い合わせがありました。

経験上こういったことはオーバーフローが絡んでいることが多いです。

噛み砕いて言うと、

メールソフトの設定で、「受信時、サーバーにデータを残す」

といった事に近い設定にすると、

プロバイダサーバー内で、延々と受信データが蓄積されていくので

提供されている容量を超えてしまった。とまぁ、こんな感じです。

よくあるのが、「受信後、〇日後にサーバーから削除する」といった設定。

これだと、大きい添付ファイルを扱う人は高確率でトラブルになる。

WindowsLiveMail2012のデフォルトは

「サーバーにメッセージのコピーを置く」

「[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除」

この2つが合わせ技になって機能しています。

つまりゴミ箱をキレイにしないと削除されない設定。

Windows10の標準メールソフトでは、

POP3を指定してもIMAPと同じ挙動するらしく、

ローカルにダウンロードするスタイルではなく、

一見すると同期っているのでは?と思わせる

スタイルを取っている模様。

受信したデータをローカル上で削除すると、

サーバーからも削除されるという仕組み。

逆に言うと、何日で削除という馴染み深い方法は取れない。

今回、私にヘルプしてきた方は、上記の予想とは裏腹に、

POP設定をしていなかった。

メールソフトはIMAPで接続して見ているのでした。

ではなぜこんなことが?

それはもう悪条件というか使用方法が悪かったとしか言いようがないです。

このお客様は図面の添付ファイルが頻繁に送られてくるのですが、

これらをメールから取り出して保存管理せず、

メールソフトが管理ソフトみたいな使用方法を取っていたこと。

それ故に、削除は全く行わないでいたということ。

それに加え、いかがわしいスパムメールが毎日何10と送られてくるが

コチラはメーラー内の別フォルダに寄せるだけで削除していなかった事。

これらにより溢れたものと容易に想像できます。

その数7000件超(;´Д`)

まずは、スパムメールをキレイに除菌。もとい削除。

これだけで正常に受信できることを確認。

莫大な過去データは、別アカウントを用意し

そちらはPOP受信。これでPC内に蓄積される。

今後古いメールが必要になったときはコチラを閲覧してもらうことにして、

サーバー内のメールをいったん全削除。

あとは、今まで通り使ってください。ということにして解決。

意外と知られていないトラブルについて。

先方から「メールを送ったから確認してほしい」と言われ、

メールソフトの送受信ボタンを押しても受信する気配がない。

結局、届いたのは次の日。

こんなことが連日続くので、プロバイダに相談したが

「障害は起きてません」と言われるだけで

解決の糸口すらつかめない。

こういう状況で仕事に支障が出ているから何とかしてほしい。

という問い合わせがありました。

経験上こういったことはオーバーフローが絡んでいることが多いです。

噛み砕いて言うと、

メールソフトの設定で、「受信時、サーバーにデータを残す」

といった事に近い設定にすると、

プロバイダサーバー内で、延々と受信データが蓄積されていくので

提供されている容量を超えてしまった。とまぁ、こんな感じです。

よくあるのが、「受信後、〇日後にサーバーから削除する」といった設定。

これだと、大きい添付ファイルを扱う人は高確率でトラブルになる。

WindowsLiveMail2012のデフォルトは

「サーバーにメッセージのコピーを置く」

「[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除」

この2つが合わせ技になって機能しています。

つまりゴミ箱をキレイにしないと削除されない設定。

Windows10の標準メールソフトでは、

POP3を指定してもIMAPと同じ挙動するらしく、

ローカルにダウンロードするスタイルではなく、

一見すると同期っているのでは?と思わせる

スタイルを取っている模様。

受信したデータをローカル上で削除すると、

サーバーからも削除されるという仕組み。

逆に言うと、何日で削除という馴染み深い方法は取れない。

今回、私にヘルプしてきた方は、上記の予想とは裏腹に、

POP設定をしていなかった。

メールソフトはIMAPで接続して見ているのでした。

ではなぜこんなことが?

それはもう悪条件というか使用方法が悪かったとしか言いようがないです。

このお客様は図面の添付ファイルが頻繁に送られてくるのですが、

これらをメールから取り出して保存管理せず、

メールソフトが管理ソフトみたいな使用方法を取っていたこと。

それ故に、削除は全く行わないでいたということ。

それに加え、いかがわしいスパムメールが毎日何10と送られてくるが

コチラはメーラー内の別フォルダに寄せるだけで削除していなかった事。

これらにより溢れたものと容易に想像できます。

その数7000件超(;´Д`)

まずは、スパムメールをキレイに除菌。もとい削除。

これだけで正常に受信できることを確認。

莫大な過去データは、別アカウントを用意し

そちらはPOP受信。これでPC内に蓄積される。

今後古いメールが必要になったときはコチラを閲覧してもらうことにして、

サーバー内のメールをいったん全削除。

あとは、今まで通り使ってください。ということにして解決。

NEC NS700/AのSSD換装

2017.06.15

なぜか「NEC NS700/A」の換装記事がネットに無いので、

ここにメモしておきます。

HDDからSSDへ、システムデータのコピーについては

既に完了しているものとして話を進めます。

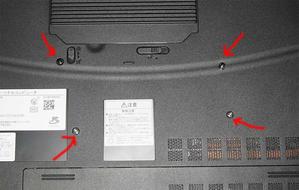

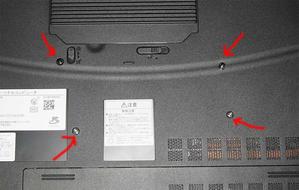

最近のNECは背面のネジを4つ外して、

キーボードパネルを剥がすことでHDDにアクセスできます。

問題はキーボードパネルの脱着。

これは背面のネジ4つを外せば、

あとは爪だけなので、根性で引き剥がすわけですが、

力任せにやると割れてしまうので、

薄くて固くてしなりのある板を

ぐるっと一周、キーボードの端をなぞらせて

外していく必要があります。

私はプラスチックでできているピンセットを使っています。

先が極端に薄く弾性があるので、パネルに過度な負担をかけずに

爪を外すことができます。

車の内張剥がしよりも薄いですよ。

問題は、ピンセットの先を1mm以下の隙間にどう入れるかですが、

テレホンカードのような固いカードを差し込んで

ちょっと煽ると隙間がでできるので

そこに先を差し込むといった算段です。

キーボードを浮かせると赤矢印のところにコネクタがありますので注意

この手のタイプのコネクタは外し方が何種類かありますが、

白い部分を手前に起こすタイプです。

キーボードを外すとHDDとご対面。

ネジは2か所。赤矢印のところを外してください。

ネジの種類が背面のネジと違いますが、

色も違いますし、2本しかないのですぐ判断つきますね。

ネジを外したらHDDを固定金具ごと上にスライドさせれば外れます。

あとは、固定金具をHDDから外してSSDに付けるだけ。

ここにメモしておきます。

HDDからSSDへ、システムデータのコピーについては

既に完了しているものとして話を進めます。

最近のNECは背面のネジを4つ外して、

キーボードパネルを剥がすことでHDDにアクセスできます。

問題はキーボードパネルの脱着。

これは背面のネジ4つを外せば、

あとは爪だけなので、根性で引き剥がすわけですが、

力任せにやると割れてしまうので、

薄くて固くてしなりのある板を

ぐるっと一周、キーボードの端をなぞらせて

外していく必要があります。

私はプラスチックでできているピンセットを使っています。

先が極端に薄く弾性があるので、パネルに過度な負担をかけずに

爪を外すことができます。

車の内張剥がしよりも薄いですよ。

問題は、ピンセットの先を1mm以下の隙間にどう入れるかですが、

テレホンカードのような固いカードを差し込んで

ちょっと煽ると隙間がでできるので

そこに先を差し込むといった算段です。

キーボードを浮かせると赤矢印のところにコネクタがありますので注意

この手のタイプのコネクタは外し方が何種類かありますが、

白い部分を手前に起こすタイプです。

キーボードを外すとHDDとご対面。

ネジは2か所。赤矢印のところを外してください。

ネジの種類が背面のネジと違いますが、

色も違いますし、2本しかないのですぐ判断つきますね。

ネジを外したらHDDを固定金具ごと上にスライドさせれば外れます。

あとは、固定金具をHDDから外してSSDに付けるだけ。

弥生で「サーバー(サーバー/フォルダー)にアクセスできませんでした。」エラー

2017.06.12

お客様から不具合のご相談

弥生を起動すると

「サーバー(サーバー/フォルダー)にアクセスできませんでした。」

というエラーがでて入力画面まで進めれないという話。

この手のはSQL Serverが何か悪さしていることが多い。

不具合の環境はCreators Update後のWindows10のHome

症状はCreators Update前は偶におきていた模様。

今はほぼ確実に発症。

何しろ弥生会計の古いバージョンなので

Win10との相性が起きても何も不思議はないという感じ。

原因はSQLサーバーの弥生インスタンスが

自動立ち上げに設定しているのにもかかわらず、

立ち上がっていなかった事。

起動後、長時間放置してもインスタンスは立ち上がっていない。

処理遅れというわけでも無い様子。

インスタンスを手動で立ち上げたら問題なく起動したので

パスワード絡みやデータベースの破損とかでもなさそう。

いちいちサービス一覧を出して動かすのは面倒なので、

コマンドで起動を確かめます。

コマンドは管理者権限で

net start MSSQL$YAYOI

を実行。これでインスタンスを実行できることを確認。

自動立ち上げができない問題はすぐには特定できなかったので

その場の解決策として、上記のコマンドを書いたバッチファイルを

適当な場所に作り、そのショートカットを管理者権限で作成。

そして、そのショートカットをスタートアップに入れることで解決した。

弥生を起動すると

「サーバー(サーバー/フォルダー)にアクセスできませんでした。」

というエラーがでて入力画面まで進めれないという話。

この手のはSQL Serverが何か悪さしていることが多い。

不具合の環境はCreators Update後のWindows10のHome

症状はCreators Update前は偶におきていた模様。

今はほぼ確実に発症。

何しろ弥生会計の古いバージョンなので

Win10との相性が起きても何も不思議はないという感じ。

原因はSQLサーバーの弥生インスタンスが

自動立ち上げに設定しているのにもかかわらず、

立ち上がっていなかった事。

起動後、長時間放置してもインスタンスは立ち上がっていない。

処理遅れというわけでも無い様子。

インスタンスを手動で立ち上げたら問題なく起動したので

パスワード絡みやデータベースの破損とかでもなさそう。

いちいちサービス一覧を出して動かすのは面倒なので、

コマンドで起動を確かめます。

コマンドは管理者権限で

net start MSSQL$YAYOI

を実行。これでインスタンスを実行できることを確認。

自動立ち上げができない問題はすぐには特定できなかったので

その場の解決策として、上記のコマンドを書いたバッチファイルを

適当な場所に作り、そのショートカットを管理者権限で作成。

そして、そのショートカットをスタートアップに入れることで解決した。

2017.06.26 18:43

|

2017.06.26 18:43

|