明日は一か月点検

2017.05.26

車が来て早1か月が来ようとしています。

となれば1か月点検。

予約もバッチリ!明日行いますよ。

あの腐れ担当だから、またトンデモ事件起こしてくれるかもしれませんが・・

前に、エンジンオイルについて検討しましたが、

その後もいろいろ調査しました。

結論として、予定を変更し、こちらからオイルと

フィルター持ち込みで交換することにしました。

それはなぜかと言いますと、ネットで見つけた映像で、

新車(1か月)で交換時したオイルには、

鉄粉が大量に含んでいるのを見て取れたからです。

鉄粉と言っても切子のような手で触れられるものでなく、

塗料に使えそうなくらいの微粒粉です。

オイルをかき混ぜると、それがキラキラと光りながら

うねっている様子が分かります、

同じアコハイのものではないですが、

ここ数年以内に製造された車なら大差ないでしょう。

このような映像を見てしまうと交換せずにいられませんね。

ただでさえ、アコハイのエンジン(LFA)は新開発すぎて情報が少ない。

少しでも心配の種は排除した方がいいという判断です。

あと、なぜオイル持ち込みか?ということですが、

これがありえない話で、買ったディーラーにオイル交換を任せると

LEOが標準で使われるという話。

グレードアップしてくれと言うとGreenが使われる。

取扱説明書にもありますが、「もっとも省燃費性に優れる」と奨められている

Nextが選択肢に無いのです。新車装填オイルがNextだというのに。

無理やりNextをお願いすることはできるのですが、

エレメントと交換料金を含めると、首を傾げるような

見たこともない数字を提示してきたので

実質扱っていないのと同じなんだと思う。

新車時の装填オイルからランクダウンするというのは願い下げなので、

Nextを自前で用意するしかないのでした。

その気になれば、オイル交換くらい自分でできるのですが、

今回はフィルターの交換も兼ねているので

時間と場所と手間とオイルの処理を考えると、

最初くらいやってもらいたいところなのです。

次回はフィルターの交換をしませんので

自分で上抜きでやります。上なら手間かかりませんしね。

となれば1か月点検。

予約もバッチリ!明日行いますよ。

あの腐れ担当だから、またトンデモ事件起こしてくれるかもしれませんが・・

前に、エンジンオイルについて検討しましたが、

その後もいろいろ調査しました。

結論として、予定を変更し、こちらからオイルと

フィルター持ち込みで交換することにしました。

それはなぜかと言いますと、ネットで見つけた映像で、

新車(1か月)で交換時したオイルには、

鉄粉が大量に含んでいるのを見て取れたからです。

鉄粉と言っても切子のような手で触れられるものでなく、

塗料に使えそうなくらいの微粒粉です。

オイルをかき混ぜると、それがキラキラと光りながら

うねっている様子が分かります、

同じアコハイのものではないですが、

ここ数年以内に製造された車なら大差ないでしょう。

このような映像を見てしまうと交換せずにいられませんね。

ただでさえ、アコハイのエンジン(LFA)は新開発すぎて情報が少ない。

少しでも心配の種は排除した方がいいという判断です。

あと、なぜオイル持ち込みか?ということですが、

これがありえない話で、買ったディーラーにオイル交換を任せると

LEOが標準で使われるという話。

グレードアップしてくれと言うとGreenが使われる。

取扱説明書にもありますが、「もっとも省燃費性に優れる」と奨められている

Nextが選択肢に無いのです。新車装填オイルがNextだというのに。

無理やりNextをお願いすることはできるのですが、

エレメントと交換料金を含めると、首を傾げるような

見たこともない数字を提示してきたので

実質扱っていないのと同じなんだと思う。

新車時の装填オイルからランクダウンするというのは願い下げなので、

Nextを自前で用意するしかないのでした。

その気になれば、オイル交換くらい自分でできるのですが、

今回はフィルターの交換も兼ねているので

時間と場所と手間とオイルの処理を考えると、

最初くらいやってもらいたいところなのです。

次回はフィルターの交換をしませんので

自分で上抜きでやります。上なら手間かかりませんしね。

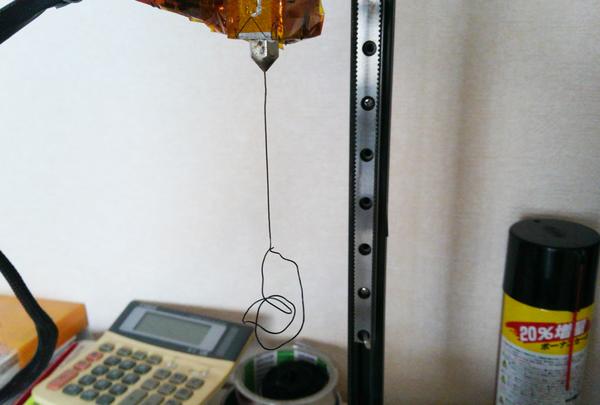

とりあえず、動くようになりました。

2017.05.25

3Dプリンタの不調

2017.05.24

最近、印刷時の積層割れが良く起きていました。

寒かったので温度管理の甘さが招いていると考えていたのですが、

全く別のところに原因があったようです。

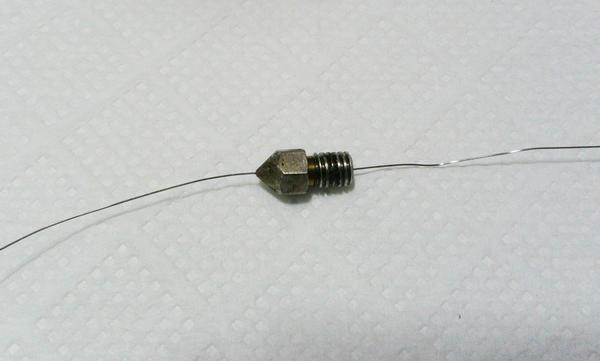

それはノズル先端の詰まり。

積層割れの印刷現場を目撃したときに、

フィラメントが適量出ていないことを目撃。

エクストルーダーの滑りが原因かと思い、

ギアを洗浄してABSの粉を除去、パーツクリーナで油膜も除去。

ここまでやって、ギア圧を上げてみても

フィラメントを押し出せなくて滑っている。

そして、最後の確認として自力でフィラメントを押しこんでみる。

にもかかわらず、ノズルの温度をどんなに上げても出が悪い。

これはもう確定的。

ホットエンド内が詰まるというのはよくあるので

電動ドリルでガガガガっとつまりを取っていたのですが、

削粉が取り切れず、ノズルの先端に詰まったのではないか

と推測。

早速以下の部品をAliexpressで注文

ノズルは2本、ステンチューブ2本、詰まり取りドリル1セット

合わせて500円ちょっとです。到着は3週間後。

それまでは、今ある部品を何とか修復しますよ。

作るものがいっぱいあるもの(*´Д`)

寒かったので温度管理の甘さが招いていると考えていたのですが、

全く別のところに原因があったようです。

それはノズル先端の詰まり。

積層割れの印刷現場を目撃したときに、

フィラメントが適量出ていないことを目撃。

エクストルーダーの滑りが原因かと思い、

ギアを洗浄してABSの粉を除去、パーツクリーナで油膜も除去。

ここまでやって、ギア圧を上げてみても

フィラメントを押し出せなくて滑っている。

そして、最後の確認として自力でフィラメントを押しこんでみる。

にもかかわらず、ノズルの温度をどんなに上げても出が悪い。

これはもう確定的。

ホットエンド内が詰まるというのはよくあるので

電動ドリルでガガガガっとつまりを取っていたのですが、

削粉が取り切れず、ノズルの先端に詰まったのではないか

と推測。

早速以下の部品をAliexpressで注文

ノズルは2本、ステンチューブ2本、詰まり取りドリル1セット

合わせて500円ちょっとです。到着は3週間後。

それまでは、今ある部品を何とか修復しますよ。

作るものがいっぱいあるもの(*´Д`)

2017.05.26 18:33

|

2017.05.26 18:33

|