モーターとバッテリーの車種比較

2017.03.19

車の購入にあたって、デザインや直感だけでは決められない。

メーカー信仰なんてもっての外

何事にもデータありきなのです。

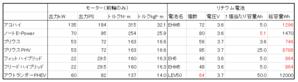

↑大雑把にまとめてみた表がコレ。

赤字はネットで見つけられなかったので計算で導き出しました。

(アウトランダーはわかりやすくするために前輪のみのデータにしてます。)

PHVのバッテリー容量は流石というところでしょうか、

アウトランダーは停電時の給電に大活躍という特集を見たことありますが、

嘘偽りない宣伝文句ですね。

こういった規格外を除くと、トータル性能はアコハイが圧倒的。

バッテリー容量も新型プリウスに対し1.7倍です。

トルクでは2倍、モーター出力は2.5倍違います。

セダンが嫌いとか、予算がないという事情以外は悩みようがない。

強いて言うならば車体が大きいところか。

ノートE-Powerの性能にも驚きました。コンパクトカーサイズでいいとなれば、

ヴィッツ、フィット、デミオには目もくれず、こちらを選んだと思います。

3月19日現在で新車販売台数も独走中。安いですし。

(http://www.jada.or.jp/contents/data/ranking.html)

メーカー信仰なんてもっての外

何事にもデータありきなのです。

↑大雑把にまとめてみた表がコレ。

赤字はネットで見つけられなかったので計算で導き出しました。

(アウトランダーはわかりやすくするために前輪のみのデータにしてます。)

PHVのバッテリー容量は流石というところでしょうか、

アウトランダーは停電時の給電に大活躍という特集を見たことありますが、

嘘偽りない宣伝文句ですね。

こういった規格外を除くと、トータル性能はアコハイが圧倒的。

バッテリー容量も新型プリウスに対し1.7倍です。

トルクでは2倍、モーター出力は2.5倍違います。

セダンが嫌いとか、予算がないという事情以外は悩みようがない。

強いて言うならば車体が大きいところか。

ノートE-Powerの性能にも驚きました。コンパクトカーサイズでいいとなれば、

ヴィッツ、フィット、デミオには目もくれず、こちらを選んだと思います。

3月19日現在で新車販売台数も独走中。安いですし。

(http://www.jada.or.jp/contents/data/ranking.html)

いよいよ限界。乗り換えますよ。

2017.03.16

前々から、エンジンの不調で

VTCコントロールバルブやら、エンジンオイルやらを交換し

バーダルの洗浄剤を添加(しかも2度)したりしたわけですが、

結果的に悪化し、全体的な部品交換による修理なしには直らないという

状況になってしまいました。

今年の2月からは車検の審査基準が厳格化し

前方エアバッグ、側方エアバッグ、ブレーキ、ABS、原動機この5つのうち

1つでも警告が付いた車は一切通らなくなったこともあって、

修理費用 + 4月からの自動車税 + 4月の車検

この3つが来月に圧し掛かってくることになります。

しかも13年目の車検なので、自動車税が

45,000円から50,000円にアップ! もう苦笑いもでません。

というわけで、車の買い替えを決定です。

トヨタ、ホンダ、日産、マツダ、スバル、三菱

それぞれを検討しました。

重要視するのは、先進性・燃費・デザイン・空間(荷室含む)

4WDじゃなきゃダメだ!ということではないですが、

SUVを選んだ場合は4WD以外の選択肢はないです。

そのような観点で各社から絞り出すと、

トヨタ C-HR ST(4WD) / カムリハイブリッド

ホンダ ヴェゼルHV-Z 4WD / アコードハイブリッドEX

日産 ノート E-Powerメダリスト / エクストレイルHYBRID

マツダ CX-5ディーゼル4WD(Lパケ)/ アテンザディーゼル4WD(Lパケ)

スバル フォレスター2.0XT EyeSight / レガシーB4

三菱 アウトランダーPHEV G-Safety

となりました。

価格、装備の充実、燃費、デザイン等など、様々な視点で考えてみましたが、

アコードハイブリッドとCX5ディーゼル4WDの2つが残り

最終決戦で アコードハイブリッド に決めました。

先進性と燃費(実燃費)がずば抜けていたにも関わらず、

他社ではオプションになるようなものが、すべて標準装備だったのも魅力です。

デザインも私好みです。

あと、未来を彷彿させるシリーズ型ハイブリッド方式を採用している点。

従来のパラレル型ハイブリッドは今更感が強くて選べませんでした。

もう成約しており、納車は来月の中旬から下旬にかけて。

ゴールデンウィークには間に合うという話です。

直近の懸念は従来のエコカー減税が3月末で終わるということ、

あと2週間の間に、国会で延長を決めてもらわないと、

まるまる自動車税、重量税・取得税かかるのよね・・

VTCコントロールバルブやら、エンジンオイルやらを交換し

バーダルの洗浄剤を添加(しかも2度)したりしたわけですが、

結果的に悪化し、全体的な部品交換による修理なしには直らないという

状況になってしまいました。

今年の2月からは車検の審査基準が厳格化し

前方エアバッグ、側方エアバッグ、ブレーキ、ABS、原動機この5つのうち

1つでも警告が付いた車は一切通らなくなったこともあって、

修理費用 + 4月からの自動車税 + 4月の車検

この3つが来月に圧し掛かってくることになります。

しかも13年目の車検なので、自動車税が

45,000円から50,000円にアップ! もう苦笑いもでません。

というわけで、車の買い替えを決定です。

トヨタ、ホンダ、日産、マツダ、スバル、三菱

それぞれを検討しました。

重要視するのは、先進性・燃費・デザイン・空間(荷室含む)

4WDじゃなきゃダメだ!ということではないですが、

SUVを選んだ場合は4WD以外の選択肢はないです。

そのような観点で各社から絞り出すと、

トヨタ C-HR ST(4WD) / カムリハイブリッド

ホンダ ヴェゼルHV-Z 4WD / アコードハイブリッドEX

日産 ノート E-Powerメダリスト / エクストレイルHYBRID

マツダ CX-5ディーゼル4WD(Lパケ)/ アテンザディーゼル4WD(Lパケ)

スバル フォレスター2.0XT EyeSight / レガシーB4

三菱 アウトランダーPHEV G-Safety

となりました。

価格、装備の充実、燃費、デザイン等など、様々な視点で考えてみましたが、

アコードハイブリッドとCX5ディーゼル4WDの2つが残り

最終決戦で アコードハイブリッド に決めました。

先進性と燃費(実燃費)がずば抜けていたにも関わらず、

他社ではオプションになるようなものが、すべて標準装備だったのも魅力です。

デザインも私好みです。

あと、未来を彷彿させるシリーズ型ハイブリッド方式を採用している点。

従来のパラレル型ハイブリッドは今更感が強くて選べませんでした。

もう成約しており、納車は来月の中旬から下旬にかけて。

ゴールデンウィークには間に合うという話です。

直近の懸念は従来のエコカー減税が3月末で終わるということ、

あと2週間の間に、国会で延長を決めてもらわないと、

まるまる自動車税、重量税・取得税かかるのよね・・

容量がおかしくなったUSBメモリを復旧

2017.02.21

USBメモリをブート用のシステムに使用すると

独自のパーティションにされるためか、

後々パーティションを最大容量に切り直しできなくなってしまう

時がたまにあります。

コマンドプロンプトでDISKPARTを使ってもcleanコマンドで

エラーになって領域を修復できない場合、

SDメモリではないんですが、

パナソニックの「SDカードフォーマッター Windows用」

http://nasunoblog.blogspot.jp/2012/02/usb.html

を用いて、復旧することができます。

もとい、できることがあります。

動作条件としてはドライブレターが生きていることですが、

フォーマッターで指定できれば生き返る可能性が高いです。

独自のパーティションにされるためか、

後々パーティションを最大容量に切り直しできなくなってしまう

時がたまにあります。

コマンドプロンプトでDISKPARTを使ってもcleanコマンドで

エラーになって領域を修復できない場合、

SDメモリではないんですが、

パナソニックの「SDカードフォーマッター Windows用」

http://nasunoblog.blogspot.jp/2012/02/usb.html

を用いて、復旧することができます。

もとい、できることがあります。

動作条件としてはドライブレターが生きていることですが、

フォーマッターで指定できれば生き返る可能性が高いです。

2017.03.19 00:31

|

2017.03.19 00:31

|