アストロプロダクツ ハイパワーAC電源インパクトレンチの故障

2016.04.25

アストロプロダクツ製のハイパワーAC電源インパクトレンチですが、

先日タイヤ交換をする時に使っていた時、

タイヤ1本交換した後、突然死しました。

↑これです。510Nmのトルクでとても重宝します。

3.5kgの重さを我慢できればコストパフォーマンスはかなり良い商品です。

エアーインパクトがあったので残りのタイヤ3本は事なきを得ましたが、

そんな簡単に壊れるのは腑に落ちなかったので、

分解してみたい衝動が(笑) ヽ(*´∇`)ノ ヒャッホーイ

早速、お尻の部分のカバーを外します。ネジ4本を外すだけで簡単作業。

カーボンブラシの交換はよく起きるので

ユーザーが簡単に開けれる様になってますよ。

説明書にも丁寧に書かれています。

そのあと、グリップのところのカバーを外します。

ネジ6本でとまっています。

さて、中はどうなっているかというと。結構シンプル。

基板の裏側を見てみるとびっくり・・・

私は特に専門家ではありませんが、素人目にみてもハンダ付けが酷すぎ(笑)

右下の部分にいたっては、ハンダが付いているかどうかも怪しい。

テスタでチェックすると、やはりこの部分が導通できてませんよ。

全箇所を丁寧にハンダしなおし、導通を確認。

テスタで断線の類を調べてみます。特に問題はありません。

コイルも断線している様子はありません。

スイッチの不良もない。ブラシも正常。

となると、基板だけのメンテで直るのでは??

はい。元気良く復活です。

安いものでもないので、簡単に直ってよかった。

先日タイヤ交換をする時に使っていた時、

タイヤ1本交換した後、突然死しました。

↑これです。510Nmのトルクでとても重宝します。

3.5kgの重さを我慢できればコストパフォーマンスはかなり良い商品です。

エアーインパクトがあったので残りのタイヤ3本は事なきを得ましたが、

そんな簡単に壊れるのは腑に落ちなかったので、

分解してみたい衝動が(笑) ヽ(*´∇`)ノ ヒャッホーイ

早速、お尻の部分のカバーを外します。ネジ4本を外すだけで簡単作業。

カーボンブラシの交換はよく起きるので

ユーザーが簡単に開けれる様になってますよ。

説明書にも丁寧に書かれています。

そのあと、グリップのところのカバーを外します。

ネジ6本でとまっています。

さて、中はどうなっているかというと。結構シンプル。

基板の裏側を見てみるとびっくり・・・

私は特に専門家ではありませんが、素人目にみてもハンダ付けが酷すぎ(笑)

右下の部分にいたっては、ハンダが付いているかどうかも怪しい。

テスタでチェックすると、やはりこの部分が導通できてませんよ。

全箇所を丁寧にハンダしなおし、導通を確認。

テスタで断線の類を調べてみます。特に問題はありません。

コイルも断線している様子はありません。

スイッチの不良もない。ブラシも正常。

となると、基板だけのメンテで直るのでは??

はい。元気良く復活です。

安いものでもないので、簡単に直ってよかった。

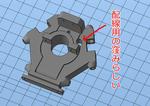

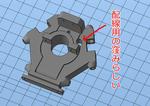

3D-PRT14)基板配線を行う

2016.04.24

今日はいよいよArduino+Rampsへの配線です。

完璧なマニュアルさえ有れば、パソコンを自作できるレベルなら

抵抗なくサクっとできる作業ですが、

なに分中華キット、マニュアルを疑って配線する必要があるので

実に神経のすり減る作業です。テスタ必須ですよ。

まずは、前回外した液晶の配線を接続します。

作業中何度か液晶を外す可能性があるので、

ネジ止めせずに填めておくだけにします。

(このあと特にネジ締めのタイミングについて記述しませんが、

完成したら締めるとします。

締める為にはM4四角ナットとM4x8mmで行いますが、

M4四角ナットがレール側面から入らない場合は

M3T型ナットとM3x8mmで止めます。)

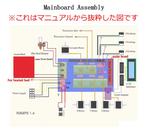

さて、配線図ですが同梱してきたマニュアルが下の写真です。

手書きで修正してあったりと、

ネットで事前に調べていた物と少し違っているんですよね。

ファンの配線先とか、エンドストップの挿し位置とか・・・

ウチのKosselでの正解を先に載せてしまいますが、

結果的に手書き訂正が入った同梱マニュアルが正しかったです。

見にくいので、配線色や向き等を考慮して自分で整理した物を作りました。

これで後々配線をバラしても安心。

(どうやら販売元のキットによっていろいろ違うようですね。ネット情報だけが

全てでは無いので自分での検証は大事だと思います。)

さてエンドストップのスイッチを接続します。

挿し位置さえ間違えなければ楽勝です。スイッチなので方向もありません。

基板の青ピンと黒ピンをショートさせるように挿します。

ただし、以下の写真のピンには間違っても挿してはいけません!

写真で示している、ピンクのピンです。

こいつに挿して電源を入れてしまうと

5Vのレギュレータが死にます。煙がでます。燃えます。

なぜ知っているかというと、それは後日書き分けますね。

Rampsによっては色分けされてない物もあるようですが、

それでもピン位置は同じですので良く見比べれば位置がわかります。

ここは細心の注意で作業しましょう。

エンドストップの配線が終わったら、

同じようにオートレベリング用のスイッチ配線も行います。

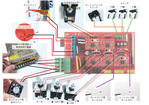

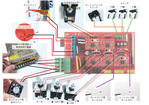

次はモーターの配線を行います。

モーターの配線は向きがありますが、間違っても逆方向に動くだけなので

少しは気楽です。(Marlinの設定でも逆方向にすることができます)

挿し位置は下の写真の位置になります。

XYZ軸のモーターは、写真と同じ向きで、左から「黒白灰赤」となるように挿します。

Zだけ2列有りますが、私が実験したところ、どっちに挿しても同じように動作しました。

エクストルーダーのモーターは「黒黄白赤」になるように挿します。

次に

・ホットエンドのサーミスタ

・ヒートベッドのサーミスタ

・ホットエンドのヒーター

・ヒートベッド

を接続します。配線色の通りにプラスとマイナスを割り振ります。

両方赤配線のヒーターケーブルは極性は気にしなくてもok

最後に

・ホットエンド用ファン電源

・電源→RAMPS配線

の配線して終わり。プラスとマイナスを気をつければ問題ないのですが、

基板にもGNDと書いているので、しっかり見ると極性間違いは少ないかと思います。

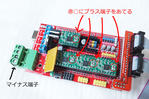

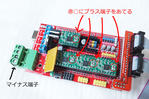

素人さんがこのブログを見ている事も考慮して、

電源系配線の接続方法を書いておきます。

写真で示す位置にマイナスドライバーで左に回すと緩むダイヤルがあります。

同じダイヤルが全部で10カ所有りますが、使うのは8カ所です。

緩めて配線を横から差し込んで右に回して締めます。

ケーブルを軽く引っ張っても抜けない程度の力は必要です。

締めすぎるとネジが舐めたり、土台のネジ山が壊れたりするので

適度の加減で締めて下さい。

これで全部の配線が終わったことになります。

(下の写真は撮影の都合でヒートベッドの接続はしてません。)

流石にこれだけ配線が有るとゴチャゴチャしてますね。

少し整理してみましょうか。

だいぶスッキリしました。

さて、次は、電源を入れてモータードライバの電圧調整に入ります。

付属マニュアルではXYZ軸用モーターでは1.0Vから1.3V

エクストルーダー用モーターは1.24Vから1.3Vと書かれています。

付属マニュアルでは不鮮明でどこをチェックするのかよく分かりませんね。

酷い説明書だと思います。モータードライバを使ったことある人が前提のようです。

私も自信が無かったのでネットで調べてみました。

検索すると鮮明な画像で紹介しているページがいくつかあります。

結局、電圧調整用のダイヤルにテスタを当てるだけで良かったみたいです。

調整電圧は、私の場合ですが全て最小値をとる事に決めました。

つまりXYZ軸用を1V、エクストルーダー用を1.24Vにします。

このダイヤルをセラミックドライバで右に回すと電圧アップ、

左に回すと電圧ダウンです。

========================================

後日追記

某掲示板で上がったトラブルが自分の仕様と合致していたので

モータードライバーについて少し調べてみました。

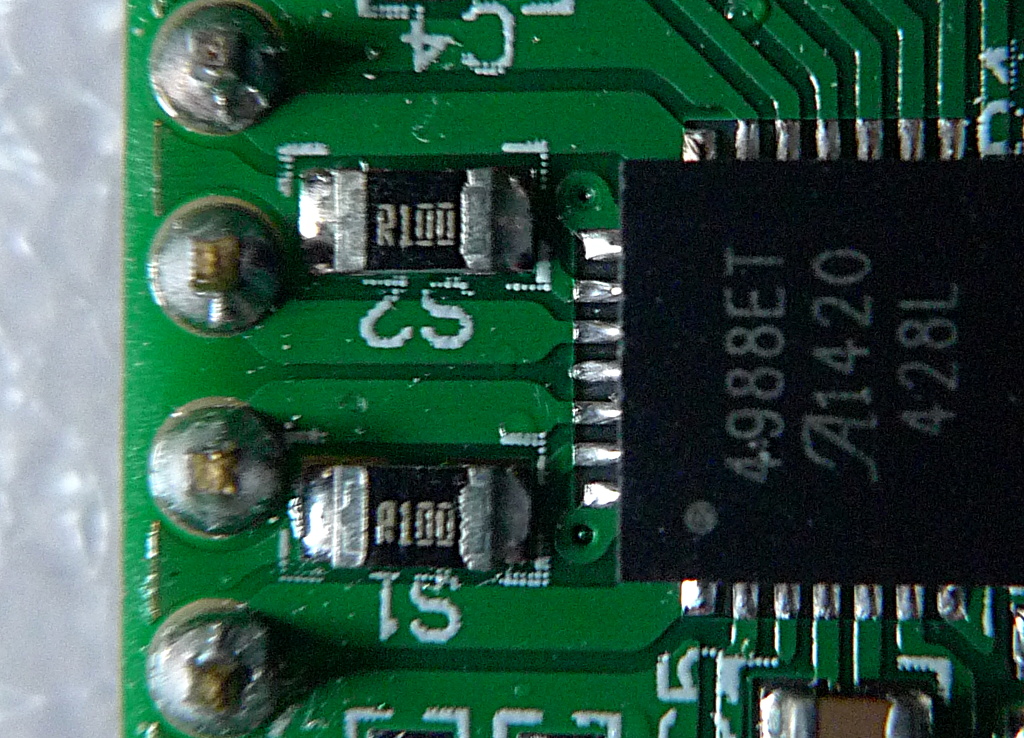

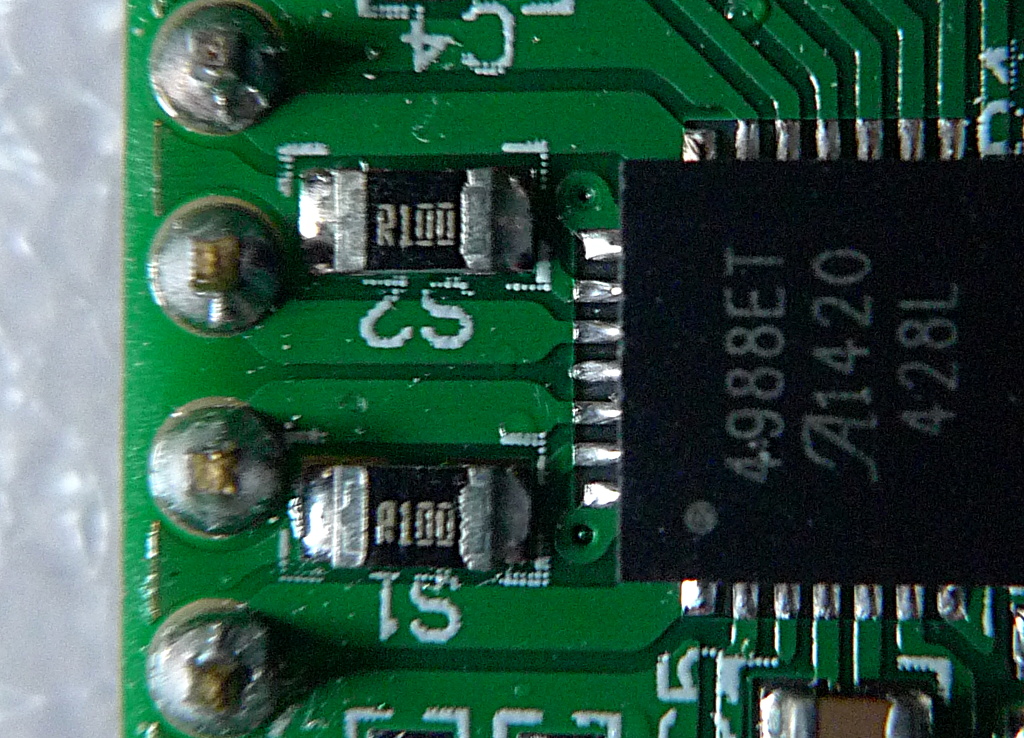

今回キットに付いてきたモータードライバーはA4988チップの物でした。

モータードライバーとして一般的なのはこのA4988とDRV8825ですが

A4988は抵抗が違う3種類(0.05Ω, 0.1Ω or 0.2Ω)が存在するようです。

抵抗の種類によってはアンペアが変わってくるので

コレを厳密に調べてからVを決めた方が良さそうです。

調べ方としてはA4988チップ側面にある

S1、S2のチップ抵抗を調べれば良さそうです。

↑reprapのwikiから直リン

抵抗のプリント文字がR100ならば、0.1Ωということになります。

R200ならば0.2Ωですね。R050ならば0.05Ωです。

もし0.05Ωの物であれば説明書通りのVを設定した場合、

許容アンペアの2Aを超えて最悪壊れますね。

計算式は 電流A = 電圧Vref / ( 8 * 抵抗値Rs ) で出すようです。

3Dプリンターでは1Aでも高いという記事を見たことがあります。

本当かは分かりませんが・・。それを踏まえて電圧を決める必要がありそうですね。

========================================

結構デリケートで、ちょっと力を加えるだけで0.1Vくらい簡単に変わります。

私は何回もチェック/調整を繰り返して合わせました。

調整に使うテスタは信用できる物を使いましょう。

私も日本製の信頼できるテスタを使いました。

今日はここまで。結構神経の使う作業でしたね。

次回はヒートベッドの固定編ですね。

ではまた。

完璧なマニュアルさえ有れば、パソコンを自作できるレベルなら

抵抗なくサクっとできる作業ですが、

なに分中華キット、マニュアルを疑って配線する必要があるので

実に神経のすり減る作業です。テスタ必須ですよ。

まずは、前回外した液晶の配線を接続します。

作業中何度か液晶を外す可能性があるので、

ネジ止めせずに填めておくだけにします。

(このあと特にネジ締めのタイミングについて記述しませんが、

完成したら締めるとします。

締める為にはM4四角ナットとM4x8mmで行いますが、

M4四角ナットがレール側面から入らない場合は

M3T型ナットとM3x8mmで止めます。)

さて、配線図ですが同梱してきたマニュアルが下の写真です。

手書きで修正してあったりと、

ネットで事前に調べていた物と少し違っているんですよね。

ファンの配線先とか、エンドストップの挿し位置とか・・・

ウチのKosselでの正解を先に載せてしまいますが、

結果的に手書き訂正が入った同梱マニュアルが正しかったです。

見にくいので、配線色や向き等を考慮して自分で整理した物を作りました。

これで後々配線をバラしても安心。

(どうやら販売元のキットによっていろいろ違うようですね。ネット情報だけが

全てでは無いので自分での検証は大事だと思います。)

さてエンドストップのスイッチを接続します。

挿し位置さえ間違えなければ楽勝です。スイッチなので方向もありません。

基板の青ピンと黒ピンをショートさせるように挿します。

ただし、以下の写真のピンには間違っても挿してはいけません!

写真で示している、ピンクのピンです。

こいつに挿して電源を入れてしまうと

5Vのレギュレータが死にます。煙がでます。燃えます。

なぜ知っているかというと、それは後日書き分けますね。

Rampsによっては色分けされてない物もあるようですが、

それでもピン位置は同じですので良く見比べれば位置がわかります。

ここは細心の注意で作業しましょう。

エンドストップの配線が終わったら、

同じようにオートレベリング用のスイッチ配線も行います。

次はモーターの配線を行います。

モーターの配線は向きがありますが、間違っても逆方向に動くだけなので

少しは気楽です。(Marlinの設定でも逆方向にすることができます)

挿し位置は下の写真の位置になります。

XYZ軸のモーターは、写真と同じ向きで、左から「黒白灰赤」となるように挿します。

Zだけ2列有りますが、私が実験したところ、どっちに挿しても同じように動作しました。

エクストルーダーのモーターは「黒黄白赤」になるように挿します。

次に

・ホットエンドのサーミスタ

・ヒートベッドのサーミスタ

・ホットエンドのヒーター

・ヒートベッド

を接続します。配線色の通りにプラスとマイナスを割り振ります。

両方赤配線のヒーターケーブルは極性は気にしなくてもok

最後に

・ホットエンド用ファン電源

・電源→RAMPS配線

の配線して終わり。プラスとマイナスを気をつければ問題ないのですが、

基板にもGNDと書いているので、しっかり見ると極性間違いは少ないかと思います。

素人さんがこのブログを見ている事も考慮して、

電源系配線の接続方法を書いておきます。

写真で示す位置にマイナスドライバーで左に回すと緩むダイヤルがあります。

同じダイヤルが全部で10カ所有りますが、使うのは8カ所です。

緩めて配線を横から差し込んで右に回して締めます。

ケーブルを軽く引っ張っても抜けない程度の力は必要です。

締めすぎるとネジが舐めたり、土台のネジ山が壊れたりするので

適度の加減で締めて下さい。

これで全部の配線が終わったことになります。

(下の写真は撮影の都合でヒートベッドの接続はしてません。)

流石にこれだけ配線が有るとゴチャゴチャしてますね。

少し整理してみましょうか。

だいぶスッキリしました。

さて、次は、電源を入れてモータードライバの電圧調整に入ります。

付属マニュアルではXYZ軸用モーターでは1.0Vから1.3V

エクストルーダー用モーターは1.24Vから1.3Vと書かれています。

付属マニュアルでは不鮮明でどこをチェックするのかよく分かりませんね。

酷い説明書だと思います。モータードライバを使ったことある人が前提のようです。

私も自信が無かったのでネットで調べてみました。

検索すると鮮明な画像で紹介しているページがいくつかあります。

結局、電圧調整用のダイヤルにテスタを当てるだけで良かったみたいです。

調整電圧は、私の場合ですが全て最小値をとる事に決めました。

つまりXYZ軸用を1V、エクストルーダー用を1.24Vにします。

このダイヤルをセラミックドライバで右に回すと電圧アップ、

左に回すと電圧ダウンです。

========================================

後日追記

某掲示板で上がったトラブルが自分の仕様と合致していたので

モータードライバーについて少し調べてみました。

今回キットに付いてきたモータードライバーはA4988チップの物でした。

モータードライバーとして一般的なのはこのA4988とDRV8825ですが

A4988は抵抗が違う3種類(0.05Ω, 0.1Ω or 0.2Ω)が存在するようです。

抵抗の種類によってはアンペアが変わってくるので

コレを厳密に調べてからVを決めた方が良さそうです。

調べ方としてはA4988チップ側面にある

S1、S2のチップ抵抗を調べれば良さそうです。

↑reprapのwikiから直リン

抵抗のプリント文字がR100ならば、0.1Ωということになります。

R200ならば0.2Ωですね。R050ならば0.05Ωです。

もし0.05Ωの物であれば説明書通りのVを設定した場合、

許容アンペアの2Aを超えて最悪壊れますね。

計算式は 電流A = 電圧Vref / ( 8 * 抵抗値Rs ) で出すようです。

3Dプリンターでは1Aでも高いという記事を見たことがあります。

本当かは分かりませんが・・。それを踏まえて電圧を決める必要がありそうですね。

========================================

結構デリケートで、ちょっと力を加えるだけで0.1Vくらい簡単に変わります。

私は何回もチェック/調整を繰り返して合わせました。

調整に使うテスタは信用できる物を使いましょう。

私も日本製の信頼できるテスタを使いました。

今日はここまで。結構神経の使う作業でしたね。

次回はヒートベッドの固定編ですね。

ではまた。

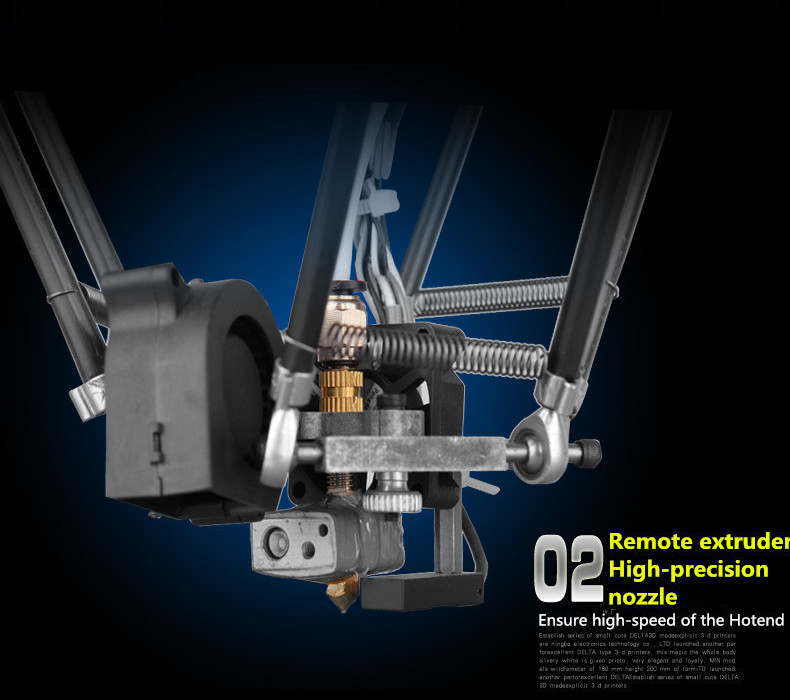

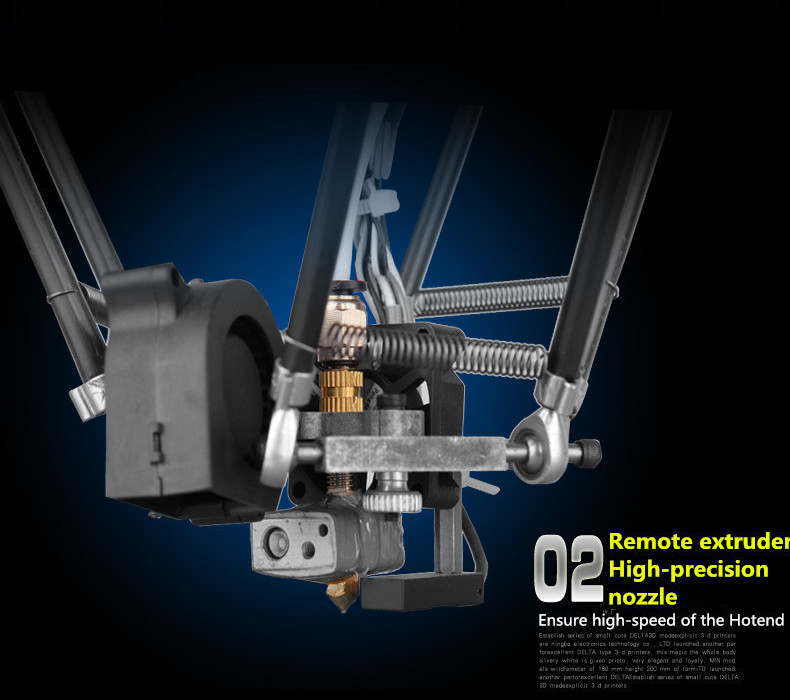

3D-PRT13)ヒートブロックの配線を行う

2016.04.15

今日は後回しにしていたヒートブロックの配線を行います。

デリケートな配線なので、本体をいろいろ弄くり回している間は

痛める可能性が高いという判断で付けてませんでした。

ですがArduino+rampsへの接続が迫ってきていることもあって、

いよいよ取り付けとなったわけです。

まずサーミスタをヒートブロックの窪みに入れ込むのですが、

写真で見て解るとおり穴が大きいです。

マニュアルではそのまま挿してカプトンテープで留めて終わりのようですが

サーミスタの先端はアルミブロックに触れてこそ正確な温度が分かると思うので、

アルミホイルで隙間を埋めてみました。

※あくまで私が施した手法です。マニュアルにも書かれていないですし、亜流だと思います。

「こういった方法で取り付けた人がいるんだ~」程度にご覧下さい。

真似てトラブルが起きても責任はとれません。

アルミホイルの分量が難しい。いくら穴が大きいと言っても隙間は1mmも無いので多すぎると填まりません。

トライアンドエラーを繰り返し見つけた最適な分量がコレ↓です。

用意した写真は少し見にくいですが、サーミスタの半分にアルミを当てて、

残り半分はむき出しにしています。

こうすることで直接ヒートブロックに触れさせようという作戦です。

むき出し側をヒーター側に向けて差し込みます。

ある程度サーミスタが奥まで行ったら、透かさずヒーターを差し込みます。

ヒーターはヒートブロックの下面(ノズルの横)のイモネジで外れないように締めます。

ヒーターが固定できたら、サーミスタケーブルが外れないように供にカプトンテープで巻きます。

次は、ヒートブロックにネジ込んだアルミホイルが抜けてきたら困るので、

ヒートブロックをカプトンテープで巻いて脱落の危険性を回避します。

抜けてヒートベッド下の基板にでも触れたら大惨事です。

印刷中はヘッドが縦横無尽に振られますからね、このくらいの保険は必要です。

ぐーるぐーる。

実はカプトンテープを巻いている理由は別にあります。

カプトンは熱に強く、絶縁体であり、薬剤の腐食にも強く、基本的に燃えません。

融点も無く、800度以上でないと炭化を始めないので

3Dプリンターの用いる温度ではテープのみで火事を起こすことは困難です。

(実際は260度あたりで切れたり剥がれたり、といったことはあります)

3Dプリンターのヘッドは260度まで温度が上がりますので、

その安全対策としてぴったりというわけです。

その他、ヒートブロックの温度低下を防ぐとか、

ホットエンドが焼損しかけたときに酸素を遮断してるので時間を稼げるとか

フィラメントがもれたときに一時的な受け袋になるとか

微力なんですが、こういった期待ができます。

(上記を求めるときは厚めに隙間無くグルグル巻きにしないと、ほとんど意味がないらしいですが)

前日も書きましたが、このような重要な役割を持っていますので、

どこのメーカーか分からない妖しいテープは使わない方が無難です。

日本のメーカーのしっかりした物を使いましょう。

私は少しお淑やかにつけて見ました。ケーブルも誤って焼損しないように3cmくらいまで辿って巻いてあります。

ここら辺は感覚でやっているので、もっといい方法があるかもしれません。

ご指摘くだされば参考にさせていただきます。

ヒーターやサーミスタの配線について、

エフェクターに配線を通す穴が存在します。

マニュアルにも書かれています。

私はあえてこの穴を使用しませんでした。

一度通したのですが、オートレベリングのスイッチがケーブルの干渉により

正確に機能しないのを目撃したからです。

今は写真↓のように下にダランと垂らすようにしています。

さてそろそろ配線がゴチャゴチャしてきました。

特にエンドストップとエクストルーダー周りの配線が下に垂れてきていて見苦しいですね。

この3Dプリンターは中心線がくぼんでいるアルミフレームを使っています。

こういったフレームを使っているときだけに使える裏技があります。

簡易的ですが、その技で配線をキレイにまとめてしまいましょう。

まずアルミフレームと同じ色のビニールテープを用意して少しの長さでカットします。

次は糊の付いていない部分を配線に当てて、隙間無くテープを巻きつけます。

手に粘着して巻きにくいですが、指紋がついてもかまいません。

配線にくっついてないので、ビニールテープは自由にスライドさせられますね。

次はちょっと長めに切ります。

そして今度は粘着面を配線側に向けて巻きつけます。

つまりベタベタする部分をビニールテープで包み込む感じです。

出来上がってみると自由に動くチューブみたいになります。

ここまで見る感じではタイラップでいいじゃん?と思う方がいらっしゃるかもしれません。

いえ、違うんです。この方法はビニールテープを使っているために柱の形状に合わせてフィットするんです。

写真を見ていただければわかると思うのですが、アルミフレームの溝にキレイに、カチっという触感ではまります。

ビニールでできているのでグリップ力が良く、上下に踊ることもありません。

あえて指先でこじるか、ラジペンで引っ張らないと外れません。

すこし緩いなと思ったらもう少しテープを巻き足してください。微調整が出来るはずです。

この方法で上から垂れてくる全ての配線をアルミフレームに隠してしまいましょう。

==============================================

話は突然変わります。、

ところで、このバネ↓はいったいどこで使うんでしょうか?

付属してきたのはいいものの、まったく使い道がわからず放置気味でした。

当然マニュアルには書かれていません。

ネットで組み立てサイトを探しても該当する記事は見つけられませんでした。

その中で唯一気になった情報ががあります。

トラブルをこんな風に解決したよ!というものでカーボンロッドの先端をバネで押さえつけてやれば、

ガタツキが減って印刷精度が上がったという話。

使用方法を確定づける物はないのですが、中華製のロッドエンドですし

付属してきたバネの本数(6本)から考えても当たらずとも遠からずだと思います。

エフェクター側にとりあえず3個付けて見ました。

残りの3個はキャリッジ側に付けるのだと思いますが

どうもアームの動作に干渉する気がするので、今回は見送りです。

後日談

こういったデルタプリンターを見つけました。

商品サイトはココ

これでバネの使用方法は確定です。予想はあってました。

今日はここまで

それではまた。

デリケートな配線なので、本体をいろいろ弄くり回している間は

痛める可能性が高いという判断で付けてませんでした。

ですがArduino+rampsへの接続が迫ってきていることもあって、

いよいよ取り付けとなったわけです。

まずサーミスタをヒートブロックの窪みに入れ込むのですが、

写真で見て解るとおり穴が大きいです。

マニュアルではそのまま挿してカプトンテープで留めて終わりのようですが

サーミスタの先端はアルミブロックに触れてこそ正確な温度が分かると思うので、

アルミホイルで隙間を埋めてみました。

※あくまで私が施した手法です。マニュアルにも書かれていないですし、亜流だと思います。

「こういった方法で取り付けた人がいるんだ~」程度にご覧下さい。

真似てトラブルが起きても責任はとれません。

アルミホイルの分量が難しい。いくら穴が大きいと言っても隙間は1mmも無いので多すぎると填まりません。

トライアンドエラーを繰り返し見つけた最適な分量がコレ↓です。

用意した写真は少し見にくいですが、サーミスタの半分にアルミを当てて、

残り半分はむき出しにしています。

こうすることで直接ヒートブロックに触れさせようという作戦です。

むき出し側をヒーター側に向けて差し込みます。

ある程度サーミスタが奥まで行ったら、透かさずヒーターを差し込みます。

ヒーターはヒートブロックの下面(ノズルの横)のイモネジで外れないように締めます。

ヒーターが固定できたら、サーミスタケーブルが外れないように供にカプトンテープで巻きます。

次は、ヒートブロックにネジ込んだアルミホイルが抜けてきたら困るので、

ヒートブロックをカプトンテープで巻いて脱落の危険性を回避します。

抜けてヒートベッド下の基板にでも触れたら大惨事です。

印刷中はヘッドが縦横無尽に振られますからね、このくらいの保険は必要です。

ぐーるぐーる。

実はカプトンテープを巻いている理由は別にあります。

カプトンは熱に強く、絶縁体であり、薬剤の腐食にも強く、基本的に燃えません。

融点も無く、800度以上でないと炭化を始めないので

3Dプリンターの用いる温度ではテープのみで火事を起こすことは困難です。

(実際は260度あたりで切れたり剥がれたり、といったことはあります)

3Dプリンターのヘッドは260度まで温度が上がりますので、

その安全対策としてぴったりというわけです。

その他、ヒートブロックの温度低下を防ぐとか、

ホットエンドが焼損しかけたときに酸素を遮断してるので時間を稼げるとか

フィラメントがもれたときに一時的な受け袋になるとか

微力なんですが、こういった期待ができます。

(上記を求めるときは厚めに隙間無くグルグル巻きにしないと、ほとんど意味がないらしいですが)

前日も書きましたが、このような重要な役割を持っていますので、

どこのメーカーか分からない妖しいテープは使わない方が無難です。

日本のメーカーのしっかりした物を使いましょう。

私は少しお淑やかにつけて見ました。ケーブルも誤って焼損しないように3cmくらいまで辿って巻いてあります。

ここら辺は感覚でやっているので、もっといい方法があるかもしれません。

ご指摘くだされば参考にさせていただきます。

ヒーターやサーミスタの配線について、

エフェクターに配線を通す穴が存在します。

マニュアルにも書かれています。

私はあえてこの穴を使用しませんでした。

一度通したのですが、オートレベリングのスイッチがケーブルの干渉により

正確に機能しないのを目撃したからです。

今は写真↓のように下にダランと垂らすようにしています。

さてそろそろ配線がゴチャゴチャしてきました。

特にエンドストップとエクストルーダー周りの配線が下に垂れてきていて見苦しいですね。

この3Dプリンターは中心線がくぼんでいるアルミフレームを使っています。

こういったフレームを使っているときだけに使える裏技があります。

簡易的ですが、その技で配線をキレイにまとめてしまいましょう。

まずアルミフレームと同じ色のビニールテープを用意して少しの長さでカットします。

次は糊の付いていない部分を配線に当てて、隙間無くテープを巻きつけます。

手に粘着して巻きにくいですが、指紋がついてもかまいません。

配線にくっついてないので、ビニールテープは自由にスライドさせられますね。

次はちょっと長めに切ります。

そして今度は粘着面を配線側に向けて巻きつけます。

つまりベタベタする部分をビニールテープで包み込む感じです。

出来上がってみると自由に動くチューブみたいになります。

ここまで見る感じではタイラップでいいじゃん?と思う方がいらっしゃるかもしれません。

いえ、違うんです。この方法はビニールテープを使っているために柱の形状に合わせてフィットするんです。

写真を見ていただければわかると思うのですが、アルミフレームの溝にキレイに、カチっという触感ではまります。

ビニールでできているのでグリップ力が良く、上下に踊ることもありません。

あえて指先でこじるか、ラジペンで引っ張らないと外れません。

すこし緩いなと思ったらもう少しテープを巻き足してください。微調整が出来るはずです。

この方法で上から垂れてくる全ての配線をアルミフレームに隠してしまいましょう。

==============================================

話は突然変わります。、

ところで、このバネ↓はいったいどこで使うんでしょうか?

付属してきたのはいいものの、まったく使い道がわからず放置気味でした。

当然マニュアルには書かれていません。

ネットで組み立てサイトを探しても該当する記事は見つけられませんでした。

その中で唯一気になった情報ががあります。

トラブルをこんな風に解決したよ!というものでカーボンロッドの先端をバネで押さえつけてやれば、

ガタツキが減って印刷精度が上がったという話。

使用方法を確定づける物はないのですが、中華製のロッドエンドですし

付属してきたバネの本数(6本)から考えても当たらずとも遠からずだと思います。

エフェクター側にとりあえず3個付けて見ました。

残りの3個はキャリッジ側に付けるのだと思いますが

どうもアームの動作に干渉する気がするので、今回は見送りです。

後日談

こういったデルタプリンターを見つけました。

商品サイトはココ

これでバネの使用方法は確定です。予想はあってました。

今日はここまで

それではまた。

2016.04.25 14:28

|

2016.04.25 14:28

|