Povo2.0をAquos Sense4 liteに組み込む その2

2021.10.20

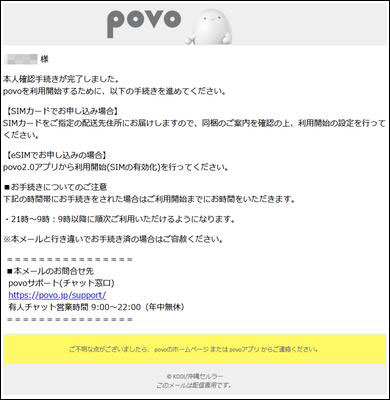

本人確認の完了案内が翌朝9時34分に

登録したメールアドレスへ送られてきました。

eSIMだからと言ってすぐに受理されるわけではないのですね。

最後は人間の目で確認しているのでしょうかね。

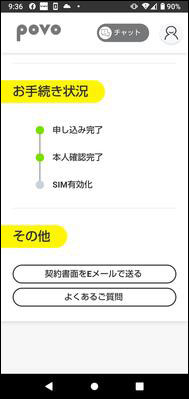

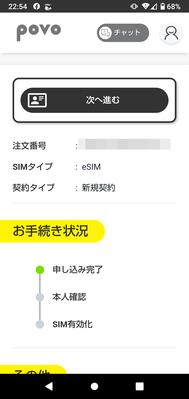

スマホでpovo2.0アプリを立ち上げると、

確かに本人確認終了までステージが進んでいることが分かった。

次の工程はSIM有効化だけど、

慣れない人はいまいち直感ではわかりにくいのではなかろうか。

正解は右上の人型のアイコンをタッチ。

「eSIMを発行する」をタッチ。

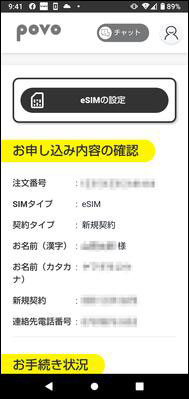

発行申請は通ったようです。

次へをタッチ。

「eSIMの設定」というボタンが現れました。

タッチして進みます。

なんかQRコードが表示されました。

eSIMの登録は初めてなのですが、

QRコードで登録するんですね。

これをスマホで読み取らせるようですが、

スマホで表示していたら読めないので、

私はコードを紙に印刷してみました。

パソコンがある人はブラウザからPovoの会員ページでも同じものが表示できます。

その場合は画面をスキャンすれば読み取れますね。

Android(今回はAQUOS Sense4 lite)の設定をを開きます。

「ネットワークとインターネット」を開きます。

次は「モバイルネットワーク」を開きます。

私は楽天SIMを抜いてモバイル回線はない状態で試してみました。

Wi-Fiはダウンロードが起きるかもしれないので有効でやってみます。

どうなるか興味津々

eSIM対応のスマホだとこんな画面になるのね。

「eSIMを使用して番号を追加」をタッチします。

eSIMの説明が表示されます。

私も初めて使うので、ちょっと真剣に読んでみました。

「次へ」を押してダウンロードへ進みます。

カメラが起動します。

先ほどPovo2.0のサイトから提供されたQRコードを読み取ります。

無事読み取れました。

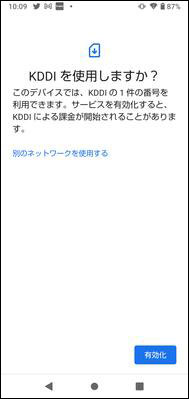

AUじゃなくKDDIという名前でダウンロードされました。

ダウンロードしたデータを有効にするために

右下の「有効化」をタッチします。

これはインストールということなんでしょうか、

ダウンロードしたデータを基盤内のチップに書き込んでいるイメージ?

ファームウェアの更新に近いものなのかな。

更新は数秒で完了しました。

そしてこの後、私は長時間ハマります(;´Д`)

ほかのスマホでこのeSIMに電話をかけてみると問題なく着信します。

そして発信テスト用番号(111/通話料無料)へ掛けてみます。

成功

なにも問題なく感じましたがここでトラブル発生。

Wi-Fiを切ったら通信できない。

つまりモバイル通信ができてない。

そもそもアンテナに4Gという文字が出ていない。

何かがおかしい。

eSIMについて何か間違った認識があるのかもしれないし、

Povo2.0の手続きで不備があるのかもしれない。

いやAQUOS Sense4 Liteは楽天専売だから

何かしら仕組まれているのかもしれない等

思考の迷宮に入りました(;´Д`)

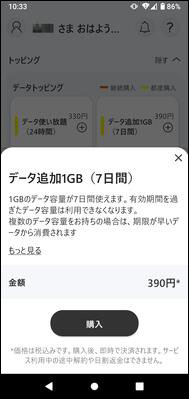

まずWi-Fiを有効にしてPovo2.0アプリを立ち上げる。

AUでは回線は有効になっているみたいだ。

もしかして最初だけは何かしらトッピングしないとダメなのかな。

ということで1GB(一週間)だけチャージしてみる。

チャージはとりあえずWiFiで行ってみた。

アプリで簡単にできるのはいいが、簡単すぎてちょっと怖い。

一応確認画面が出たが、あっさりしすぎている気がする。

その後数分待ってみたが、モバイルのアンテナに4Gのマークがつく気配はない。

もちろん、ネットの通信はできない。

電話はできる。謎状況。

そこで一つの勘違いに気が付いた。

読み込んだQRコードは通信設定まで入っていないのではないか。

通信設定は従来のカードSIMと同じように

APN設定として入力しなければならないのではないか。

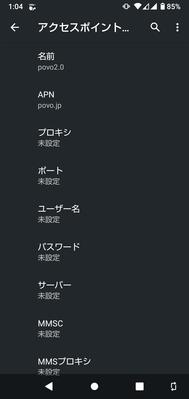

KDDIの設定画面を開きアクセスポイントの追加をして、

次の項目を埋める。

名前:povo2.0 ←これは適当でいい

APN:povo.jp ←これは全く同じように入力

APNプロトコル:IPv4 / IPv6 ←これは全く同じように入力

終わったらら右上の点3つのボタンを押して保存する。

そうしたら動き出しましたよ、データ通信が(;´Д`)

QRコードは設定までしてくれる便利なものではなかったんだなと・・

トッピングいらんかったわ(;´Д`)

右上のアンテナピクトがPovo2.0です。

しっかりと4Gという文字が現れています。

通信量も64MBと表示され通信ができていることを示しています。

ブラウザでHPを見ることもできました。

万事解決。

この段階では楽天simも挿しちゃっていますが、

モバイル回線が2つあると、データ通信、通話、SMSの三種類において

どの回線を使うのか自由に選べるのですね。

これは便利。

なんか思い込みにより回り道をしてしまいましたが

ゴールまでたどり着けて良かったです(;´Д`)

トッピングした1GBを使い切ったらベンチマークを取りたいと思います。

どこまで使えるかアプリごとに試してみますわ。

以上、Povo2.0奮闘記でした(;´Д`)

==================================================

前回の記事のリンクを張っておきます。

https://randol-news.net/art/00453.html

Povo2.0をAquos Sense4 liteに組み込む その1

2021.10.20

Povo2.0が登場してからかなり日数が立ったので、

混雑状況がかなり緩和されたであろうと思い、

楽天モバイルの予備回線としてPovo2.0を契約してみました。

もちろん、ほぼ0円運用の予定です(;´Д`)

まずPovoのホームページに行ってみます。

(実はpovo2.0のアプリを使用予定のスマホに入れて、

そこから登録し始めたほうが面倒がなく、

簡単に契約が進むと思われます。

記事は途中でAndroid画面に切り替わりますが、

そこまで飛ばしてもいいかもしれません)

私は完全に新規です。

AUのアカウントも持ってません。他社からの移行でもありません。

それを踏まえたうえで設定していきます。

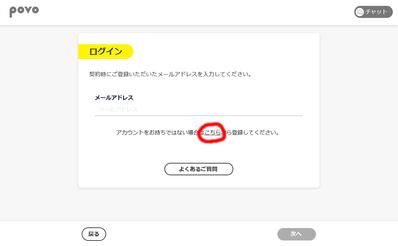

まず右上の「ログイン」をクリック

新規アカウントを取得したいので「こちら」をクリック。

登録したいメールアドレスを入力して「次へ」をクリック

登録したメールアドレスに6桁のコードが送られてくるのでそれを入力。

Povoのサイトは、パスワードは特に用意されてなく、

メールアドレス送付のワンタイムコードで毎回ログインするようです。

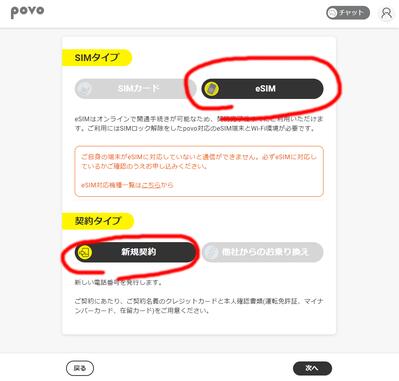

ログイン出来たらSIMタイプの選択になりました。

私はSense4 Liteのサブ回線として契約するので「eSIM」で行きます。

契約タイプを「新規契約」にして「次へ」をクリック。

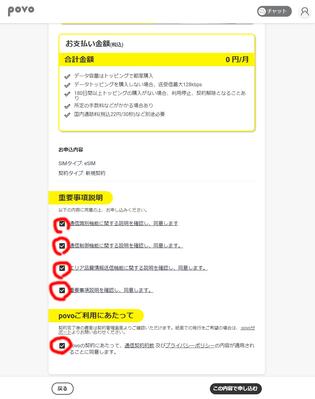

確認事項にすべてチェックします。

1つチェックするごとに長たらしい説明が表示されますが

同意しないと進めないので仕方がありません(;´Д`)

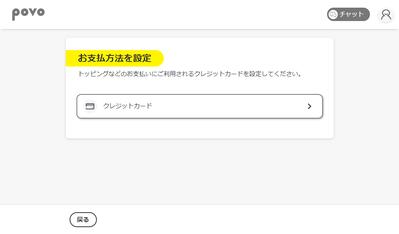

次は支払方法の設定ですが、クレジットカードしか選択肢が無いようですね。

く「クレジットカード」をクリック。

カードの詳細を入力して「次へ」をクリック。

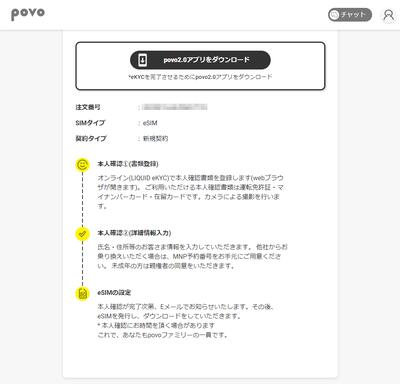

ここまで来て先に進めなくなりました。

一番上の「povo2.0アプリをダウンロード」を押しても先に進みません。

ホームページが最初の画面に戻ってしまうだけです。

次の工程は写真を撮ったりする本人確認なので、

まーなんとなくスマホにPovoアプリを入れろってことなのかなと。

続きはスマホからやります。

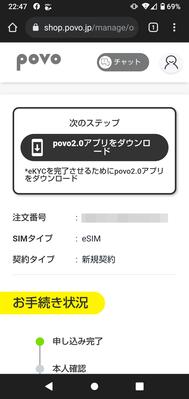

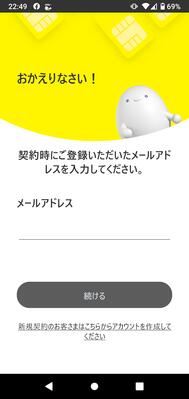

スマホからpovo.jpに入ってみました。

パソコンからのログインと同じように

メールアドレスにワンタイムコードが送られてくるので、

それを入力することで入ることができます。

パソコン画面の続きから表示されました。

上の「Povo2.0アプリをダウンロード」をクリックします。

Google Playが立ち上がってきます。

アプリのインストールを行います。

ログインを押します。

アプリでもこの画面(;´Д`)

またログインでワンタイムコードを求めてきます。

メールを確認して入力。

アプリでもブラウザと同じような画面が表示されましたね。

もしかして、最初からアプリで登録から契約まで全部できたんでは・・(;´Д`)

「次に進む」をタッチ。

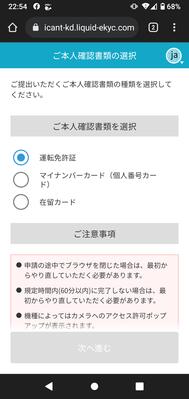

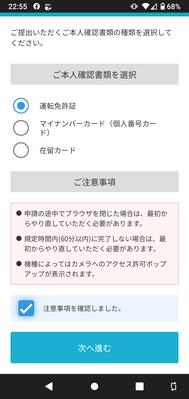

本人確認画面に切り替わりました。

マイナンバーを簡単にさらしたくないので運転免許証にしました。

下に「注意事項を確認しました」のチェックボックスがあるので、

チェックをつけて「次へ進む」をタッチ。

カメラアプリが立ち上がり、免許証の撮影と顔の撮影が行われます。

その説明画像は都合によりカット(;´Д`)

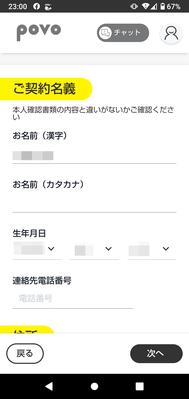

写真認証が通ると個人情報の追加入力に切り替わります。

免許証を自動で判別したのか、

名前と生年月日が自動で登録されています。

画像認識の技術はここまで来たか。

カタカナと連絡先電話番号を入力して「次へ」をタッチ

契約者と利用者が違うことなんて、

子供か、親のを契約するくらいですかね。

それ以外はケシカランことしか思いつかない(;´Д`)

今回は私が使いますので「はい」にチェックをつけて「確認」をタッチ

すべての入力が完了しました。

あとは受理されてスマホの登録コードを受け取るだけです。

コードが来るまでしばらく時間がかかりますので

続きは別記事にします。

==================================================

次の記事のリンクを張っておきます。

https://randol-news.net/art/00454.html

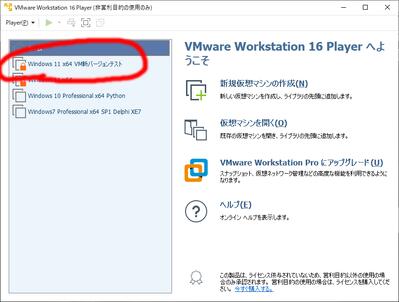

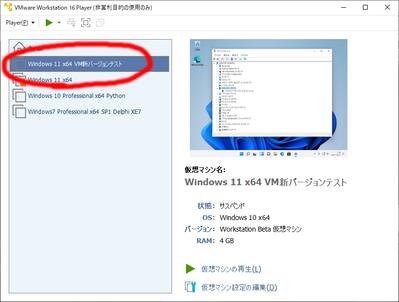

VMwareからアップデート案内。Windows11の対応ってなんじゃ?

2021.10.17

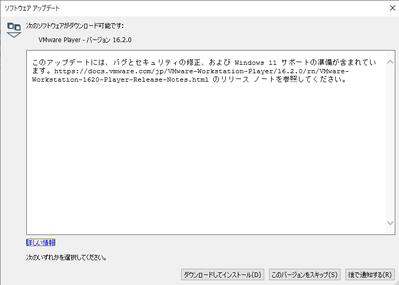

VMware Workstation 16 Playerに突然アップデートが降りてきました。

バージョンは16.2.0

説明文の中に不穏なメッセージが含まれております。

「Windows 11 サポートの準備が含まれています。」

どういうこと?(;´Д`)

リリースノートのURLが出ているので飛んでみました。

(リリースノートの日本語版はこちら)

どこにもWindows11の記述がないんですけど・・・

詳細は分かりませんでしたが、

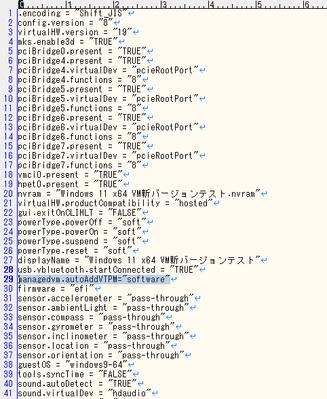

もしかしてTPM2.0の設定メニューが追加された?

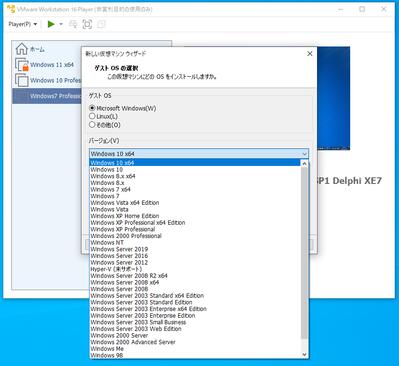

早速ためしてみましょうか。

作成時のOS選択はいまだWin11の項目なし。

暗号設定も、TPMの設定もできる気配はありません。

なんだったんだ・・・

海外の文献を調べてみました。

https://www.neowin.net/news/windows-11-compliant-tpm-support-added-to-the-free-version-of-vmware-1620/

どうやらPlayerで作成した仮想マシンであっても

設定ファイルに

managedvm.autoAddVTPM="software"

を追加すれば

Windows11がインストールできるし、

仮想マシンを動かすときに暗号キーの入力を省略できるので

むしろこっちのほうが便利だということらしいです。

これが本当だと素晴らしいアップデートです。

方法は

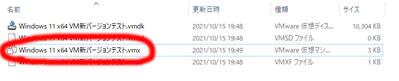

1.Windows11用に新たに作成した仮想マシンの保存されたフォルダに入る。

2.~~~.vmxのファイルを探す。見つからない場合は「ファイル名拡張子」にチェックを入れてください。

3.~~~.vmxのファイルをメモ帳などのテキストエディタで開く

28行目と29行目の間に managedvm.autoAddVTPM="software" を追加する。

追加したら上書き保存する。

おそらくは最下行に追加しても問題ないと思うが、

情報提供してくれた方の通りに説明します。

4.仮想マシンを立ち上げてWindows11をインストールしてみる。

マジか! 入ったわ(;´Д`)

TPM2.0も有効になってる。 お、おぅ・・

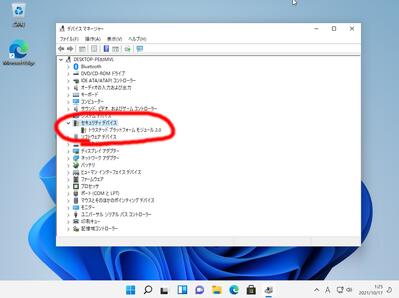

↑VMwareを立ち上げた直後は鍵マークがついてる。

しかし、立ち上げたい仮想マシンをクリックしたら

自動でパスワードが入るのか鍵マークが消えた。

素晴らしい。

うーん、Proで作った仮想マシンよりこっちのほうが便利だな~~

作り直すかな~~。

2021.10.20 22:28

|

2021.10.20 22:28

|