HD Writerの闇と解決法

2021.08.25

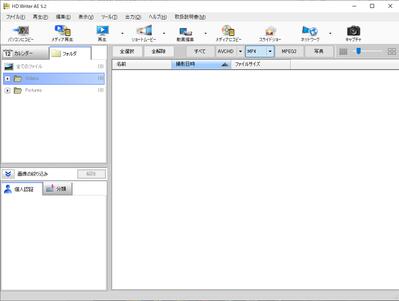

HD Writer、私は使うことはまずないのですが、

どれ程の物なのか試しに使ってみました。

評判通り映像ファイルの認識に問題が多いですね。

型から外れたものは読まない設計のようです。

つまりどういうことかというと、

パナソニックのビデオカメラで録画したSDカードのみ

HD Writerにデータを移すことが可能ということ。

それ以外の録画方法からは受け付けないという鬼畜仕様です。

では、パナビデオで録画したSDというのはどうやって判断しているのでしょうか。

いろいろと解析をしてみました。

まず取り込みにおいて、ローカル(SATAとかm.2)のHDD、SSDは認識しません。

USBで接続されたものなら認識します。

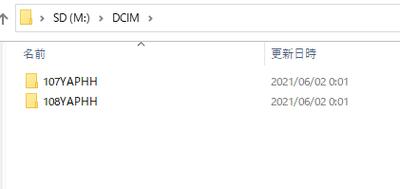

保存の階層が重要です。(今回はMP4録画だけを対象にしています)

SDカードやHDDのボリューム名は何でもいい。

HC-W850MでSDカードをフォーマットするとCAM_SDと付けられました。

一番上の階層にDCIMのフォルダが必要。名前が一文字でも違うと認識しない。

分かりやすいようにPANA_DCIMとか名前を変えたくなるがそれをやると読んでくれなくなる。

そして、DCIMの中に「***YAPHH」というフォルダが必要です。

アスタリスクは3桁の数字と決まっています。

数字4桁でも2桁でも読んでくれません。3桁です。

「***YAPHH」フォルダの下には動画ファイルを置きます。

名前を書き換えても問題なく読み込みます。

平仮名でも漢字でもアルファベットでも大丈夫。

基本これでローカルSSDやHDDにコピーされて管理することができるが、

ローカルにコピーされたものはさらに縛りがきつくなる。

ローカルにコピーされたときに環境ファイル4つが生成される。

その環境ファイルに記されている内容と相違があれば実体があっても表示リストから抹消される・・

なかなかにシビア。うかつに弄れない(;´Д`)

このソフトと仲良く付き合う運用方法としては、

まずカメラで録画してきたら、SDカードの内容を手動でハードディスクにコピーをする。

しかもソフトが管理する領域とは全く違うHDD(USB接続で)が好ましい。

これはソフトに読み込ませる前にバックアップを作るということ。

そのあと、自分の手でSDカードから読み取ってローカルに保存させる。

これが一番。

あと、DVDやブルーレイにする予定があるのなら、MP4録画はやめてAVCHD録画に切り替えましょう。

AVCHDじゃないと、このソフトはDVD、ブルーレイへの書き出しはしてくれない仕様です。

これには私も驚愕です(;´Д`)

アコードハイブリッドのリアエンブレム問題

2021.08.25

今年も起きました。リアエンブレムの文字消失問題。

今回は「H」が欠けただけで気が付きました。

何となくですが、冬の温度変化で接着面が剥離しているのではないかと思われます。

てか、それしかないでしょう(;´Д`)

さて、どうしたものですかね。保証の3年は経ってしまったわけですが、

同じ箇所が延々と壊れる場合ってどういう扱いなんですかね。

機械などの部品だと違う理由を付けて保証対象外と言われそうですが、

エンブレムの文字欠けですからね、毎回同じ症状というのは素人が見ても一目で理解できます。

まぁ、購入した時の腐れ担当は受け入れないだろうな・・・

自分で色付きレジンを流して硬化させた方が良いかもしれない(;´Д`)

私の車だけで起きる症状だったら何か特別な環境が影響しているのかもしれません。

そこで他のオーナーのアコードを見てみました。

欠けてるやんけ(# ゚Д゚)

これリコールもんやぞ。ホンダいい加減認めろよ。

Windows11はVMwareにインストールできるか

2021.08.23

8月19日(現地時間)マイクロソフトのInsider Previewから

Windows11のISOが提供開始となりました。

前回提供されたものはWin10をアップグレードさせるタイプでしたが、

今回はクリーンインストールが可能となっております。

多くのマニアがダウンロードし、インストールの実験を始めているようです。

Windows11はインストールできるハードウェア条件がかなり厳しいので、

抜け道を見つけ出そうとみなさん躍起です(;´Д`)

抜け道探しは他の方にお任せし、

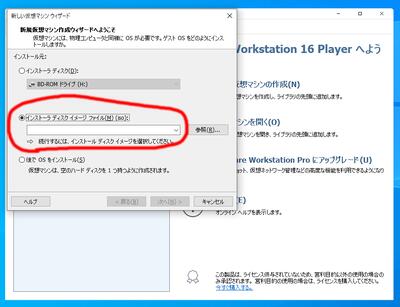

私は良く使うVMware Workstation 16 Player

にインストールできるかどうかだけを確認してみます。

まずISOのダウンロードからです。

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windowsinsiderpreviewiso

上記のリンクからISOをダウンロードしますが、

前回のベータ版と同様、Insider Previewに同意したアカウントからじゃないと

ダウンロードできない仕組みです。

基本となるISOはおよそ5GBです。

DVDに焼く場合は両面タイプ(DL)でないと収まりませんね。

USBメモリに入れたくなりますが、

ISOをUSBに組み込むとなればツールが必要なので

そこらへんは玄人の方々の領域となりそうです。

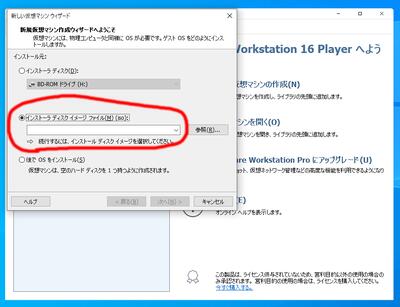

私はVMWAREなので、そのままマウントして仮想の光学ドライブからインストールすることになります。

VMwareは上のようにISOを簡単に指定して利用することができるので楽です。

感覚的には光学ドライブにDVDディスクを入れて電源を入れる感じです。

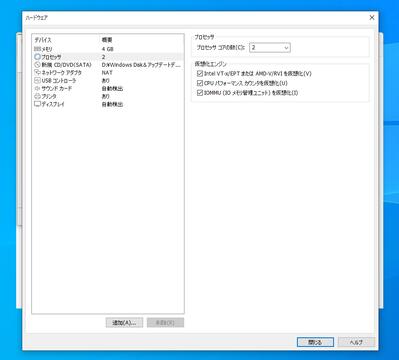

仮想PCの環境を設定していきます。

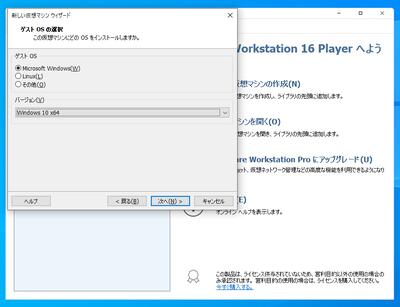

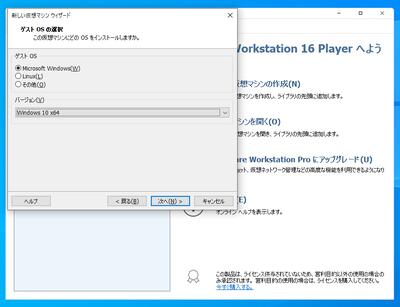

ゲストOSの指定はWindows11の選択肢がまだないので、

Windows10の64bitで試験的にインストールしてみます。

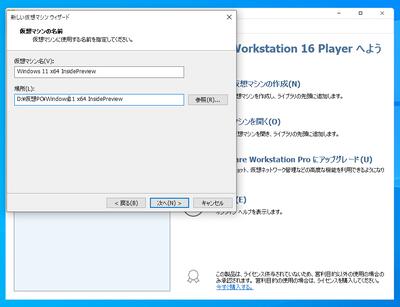

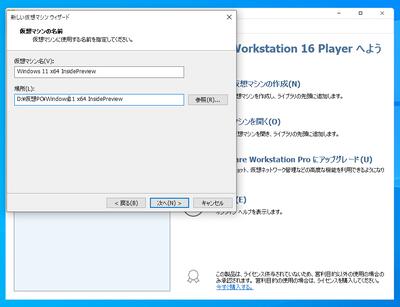

仮想マシン名と仮想PCの保存場所を指定します。

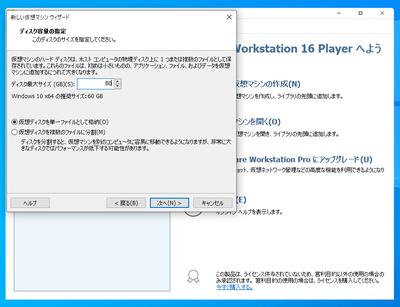

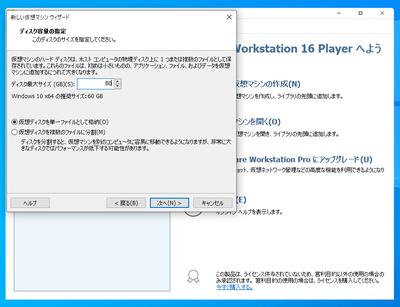

次はディスク容量の指定ですが、

Windows11の起動条件は64GB以上ということなので、

私は余裕をもって80GBとしてみました。

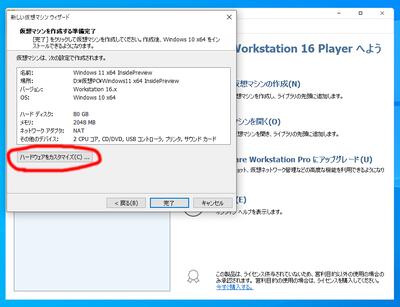

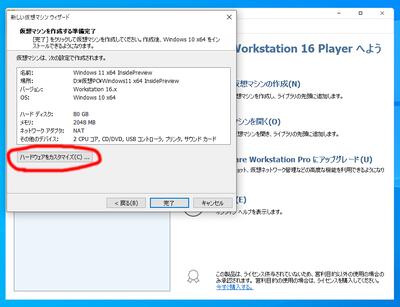

次の画面は「この設定でいいですか?」的な確認画面ですが、

ちょっとまだ不完全です。

「ハードウェアをカスタマイズ」を選択します。

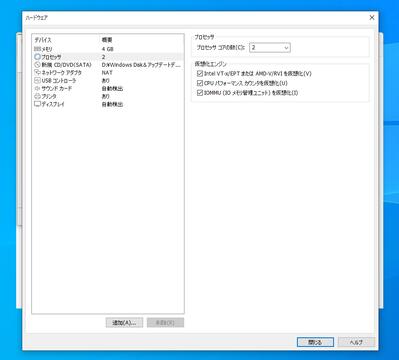

まずは、Windows11はメモリが4GB以上ないとインストールできません。

4096を指定しておきます。

プロセッサの項目で仮想化エンジンのチェックボックスにチェックを入れます。

これで設定は完了。あとは仮想PCを起動するだけ。

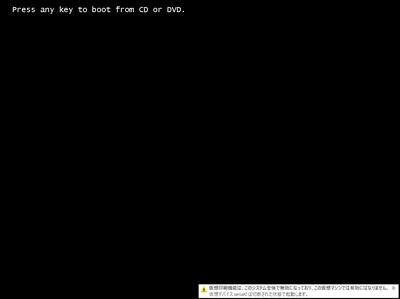

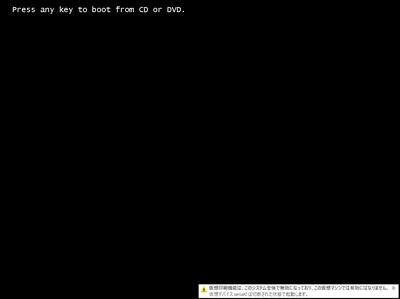

起動したら、きちんとDVDメディア(実態はISOファイル)を認識しているようです。

ここでEnterキーを押すと、DVDからブートが始まります。

右下の警告は全く関係ないので無視していいです。

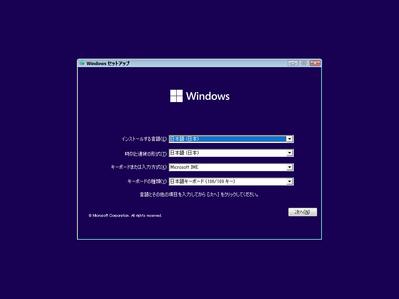

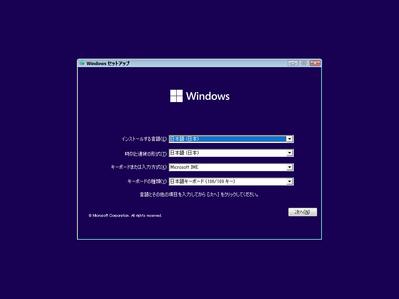

あっさりブートしました。

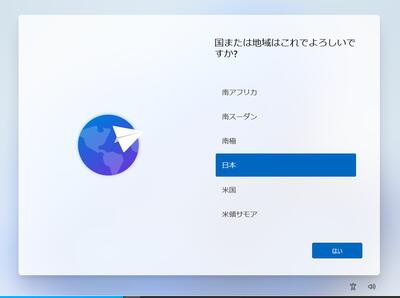

4項目は日本に合わせた内容に合致するので何も弄る必要はありません。

そのまま次へを押します。

プレビュー版にしてはしっかりしてますね。

なんか順調すぎて怖い(;´Д`)

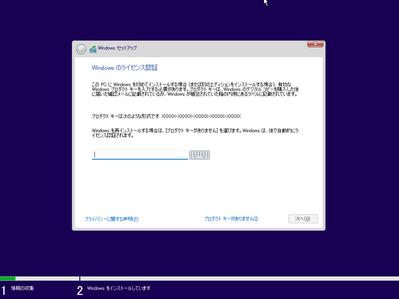

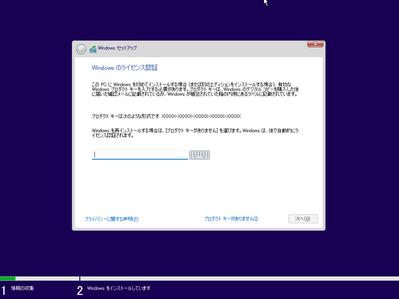

ライセンス認証を求めてきましたが、

ベータ版なので、プロダクトキーは当然もっていません。

右下の「プロダクトキーがありません」を押して次に進みます。

とりあえずインストールできるかだけわかればいいので(;´Д`)

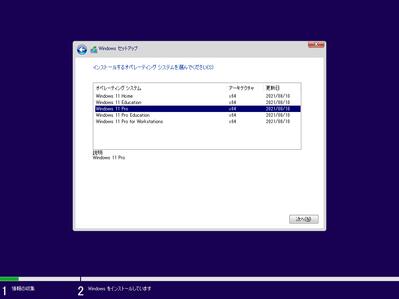

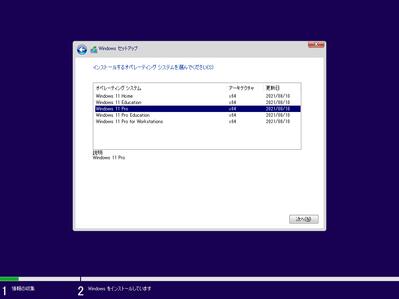

将来よく使うかもしれない、Windows11 Proを選択してみました。

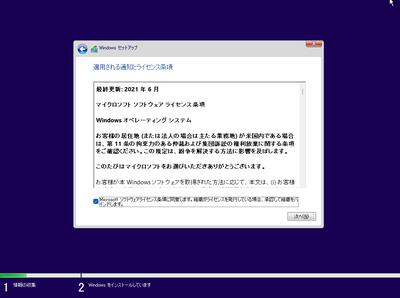

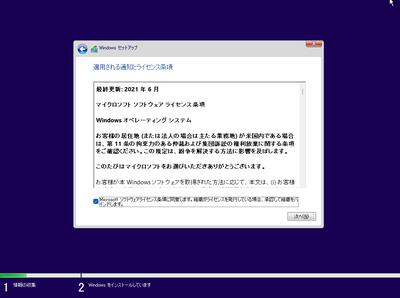

ライセンス条項うんぬんです。

納得しないと使わせてくれないのでチェックするしかないですよねぇ。

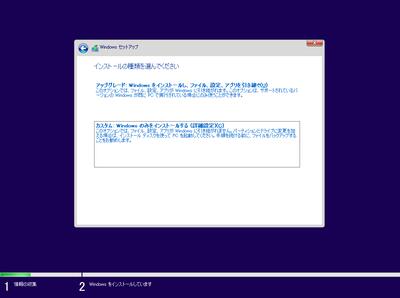

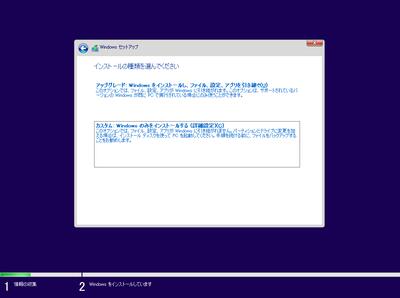

新規インストールなので、下の

「カスタム:Windowsのみをインストールする(詳細設定)」

を選択

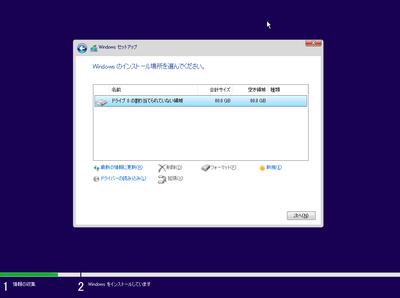

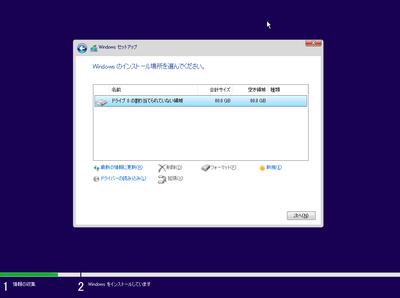

インストールする記憶装置を指定。

VMwareの初期設定で80GBを指定していたのが表示されてます。

領域確保もフォーマットもされていない真っ新なドライブ扱いなので

そのまま「次へ」でok

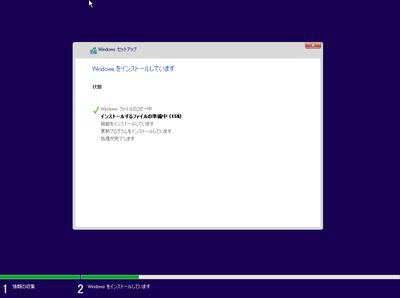

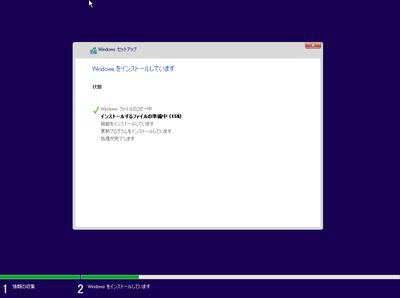

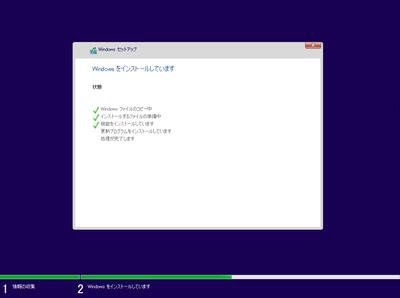

ディスク(ISO)の読み込みが始まりました。

躓く気配がない(;´Д`)

展開がめちゃくちゃ速い。

画像のスナップショットが間に合わない(;´Д`)

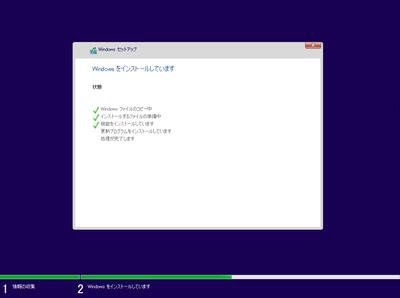

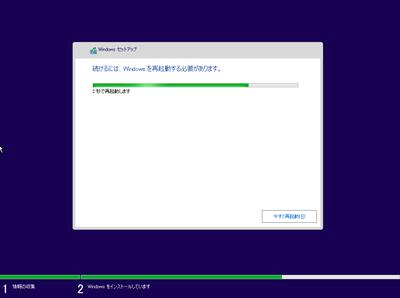

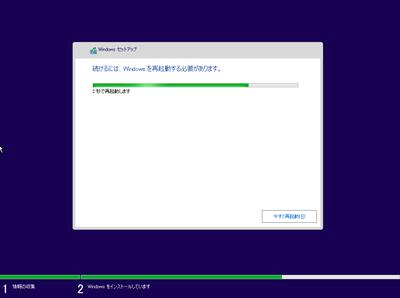

あっさりインストールが終わって、再起動にすすみました。

これ、SSDじゃなくてHDDにインストールしてるんですよ。

SSDだったらマジでスナップショット撮れなかったかも(;´Д`)

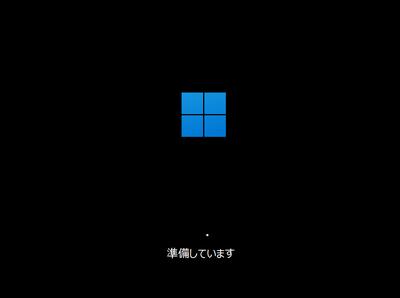

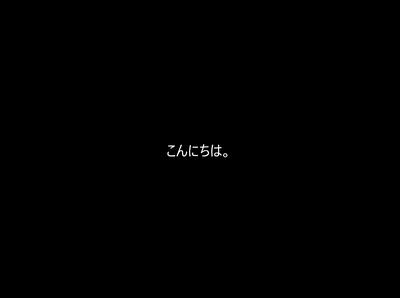

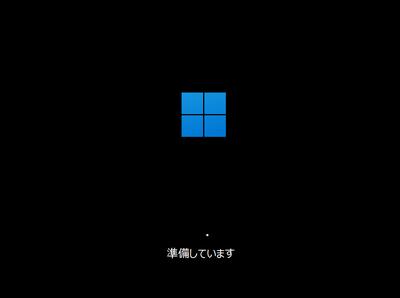

順調にWindows11起動中

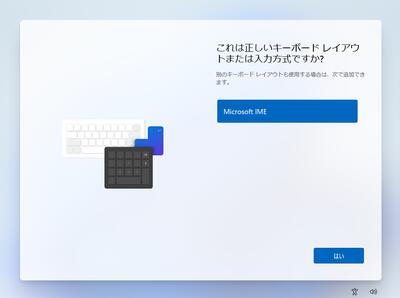

おっと、Win10とは違います。

大きく見やすくなりましたね。

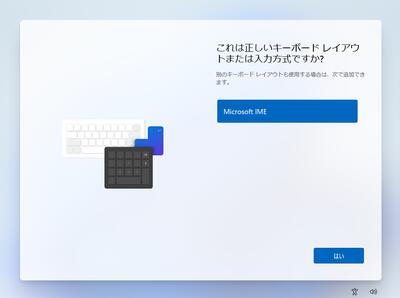

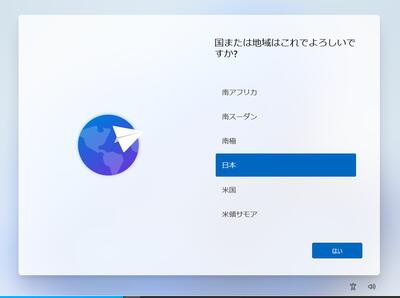

なにも変更することなく「はい」を押します

ここも特に変更なく「はい」で

2つ目はいらんのでスキップ

ネットがつながっているとアップデートを確認しに行くようです。

あ、「ネット切っておけばよかった」とちょっと頭をよぎりました(;´Д`)

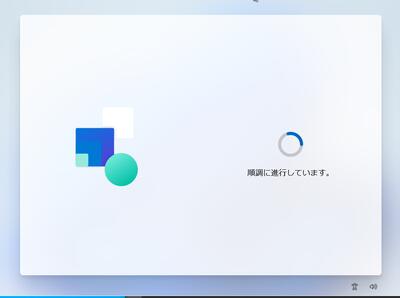

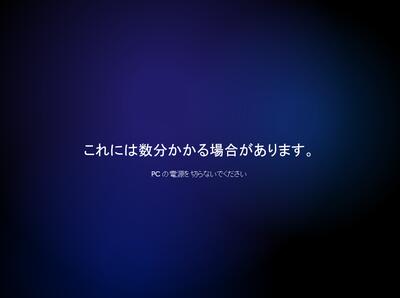

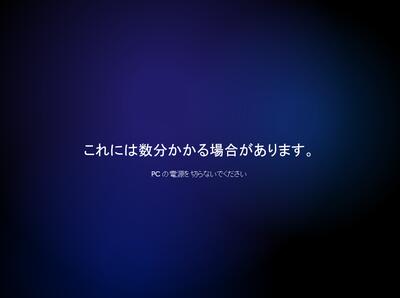

Windows11から「順調に進行しています」を頂きました。

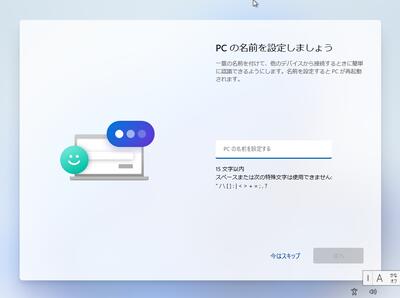

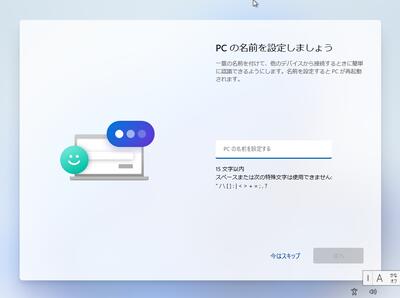

PC名を決めろと言われました。

適当に打ち込んで「次へ」

これはProだから出る画面かな?

「個人用に設定」を選択して「次へ」

あーー、やっぱり出た。

ネットにつながっていると「マイクロソフトアカウントに入れ」的な画面が出て

ログインするか、新規で作成するかの2択を問われます。

私はアカウントを結びつけながら使うのはあまり好きじゃないので

VMWAREのLAN接続をいったんOFFにして、

左上の←から前画面に戻ります。

問題なく次に進めました。

Win10と同じ仕様ですね。

オフラインにしてしまえば、

さっきの画面はキャンセルできるようです。

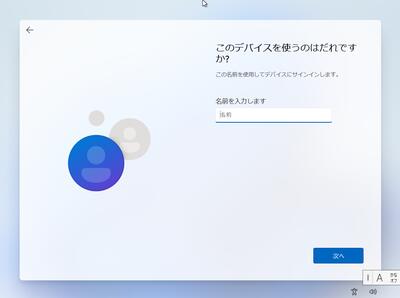

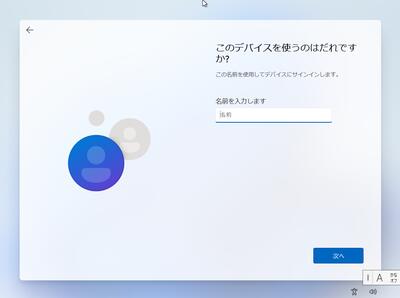

使用者の名前を求めてきました。

適当に入力。

先ほど入力したPC名と同じものは使えないので注意。

Windowsのログインパスワードを決めろと言ってきました。

面倒なので決めずに、「次へ」

セキュリティが厳しい昨今、意外と無しで進めました(;´Д`)

初期設定も終盤に近付きました。

個人情報収集の類は全部OFFにしました(;´Д`)

OFFにしたら「次へ」

はい(;´Д`)

はい(;´Д`)

とはいっても1分くらいでした。

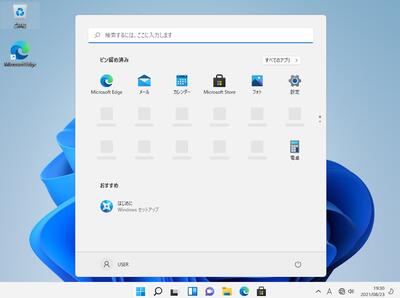

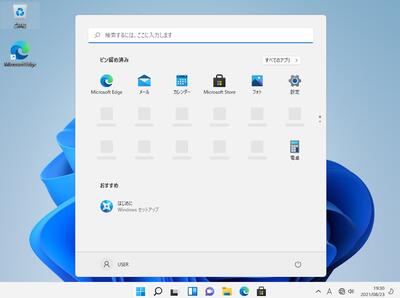

無事インストール完了。

え?何もトラブルなく入りましたけど(;´Д`)

VMware Workstation 16 PlayerってTPM2.0に対応してるってこと?

(私が使っているバージョンは正確には16.1.2です)

古いVMwareだとダメなんだろうか・・・

とりあえず私の環境では問題なく動いた。

これはいい実験データが取れたと思う。

ちなみに、VMWARE Toolsも問題なくインストールできた。

これが入れば解像度の変更なども自由自在。

Windows11上でシステムを覗いてみました。

Core i9-10900Fってバレてますね(;´Д`)

ベースのハードウェアが対応してるから問題ないってことなのかなぁ・・

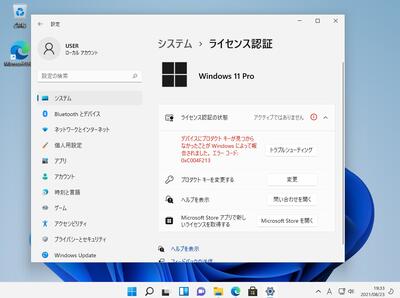

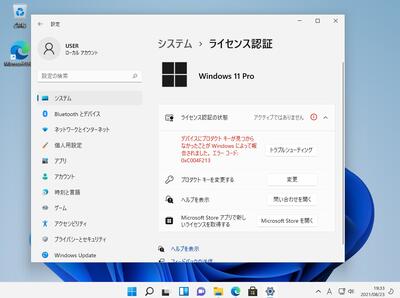

ライセンスを覗いてみました。

「アクティブではありません」

うん、知ってた(;´Д`)

じゃ母体のPCが古いとどうなのか、別のPCでインストールしてみました。

Core i7-3770機 Ivy Bridgeです。

この時代はTPM2.0に対応してません。

対応するのはもう一世代上のHaswell以降となっているはず。

ですが問題なくインストールが出来ました。

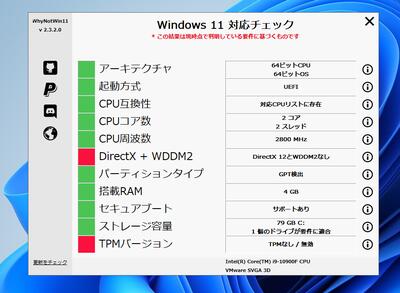

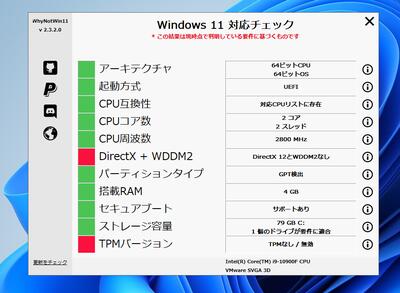

これではちょっと疑問が残っちゃうので、Githubで配られている

WhyNotWin11

を実行してTPMの確認をしてみます。

「TPMなし/無効」って出てる(;´Д`)

ってことはWindows11のインストール要件が緩くなったってことでしょうか。

これはいろいろと希望の光が見えてきたかもしれない。

Windows11のISOが提供開始となりました。

前回提供されたものはWin10をアップグレードさせるタイプでしたが、

今回はクリーンインストールが可能となっております。

多くのマニアがダウンロードし、インストールの実験を始めているようです。

Windows11はインストールできるハードウェア条件がかなり厳しいので、

抜け道を見つけ出そうとみなさん躍起です(;´Д`)

抜け道探しは他の方にお任せし、

私は良く使うVMware Workstation 16 Player

にインストールできるかどうかだけを確認してみます。

まずISOのダウンロードからです。

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windowsinsiderpreviewiso

上記のリンクからISOをダウンロードしますが、

前回のベータ版と同様、Insider Previewに同意したアカウントからじゃないと

ダウンロードできない仕組みです。

基本となるISOはおよそ5GBです。

DVDに焼く場合は両面タイプ(DL)でないと収まりませんね。

USBメモリに入れたくなりますが、

ISOをUSBに組み込むとなればツールが必要なので

そこらへんは玄人の方々の領域となりそうです。

私はVMWAREなので、そのままマウントして仮想の光学ドライブからインストールすることになります。

VMwareは上のようにISOを簡単に指定して利用することができるので楽です。

感覚的には光学ドライブにDVDディスクを入れて電源を入れる感じです。

仮想PCの環境を設定していきます。

ゲストOSの指定はWindows11の選択肢がまだないので、

Windows10の64bitで試験的にインストールしてみます。

仮想マシン名と仮想PCの保存場所を指定します。

次はディスク容量の指定ですが、

Windows11の起動条件は64GB以上ということなので、

私は余裕をもって80GBとしてみました。

次の画面は「この設定でいいですか?」的な確認画面ですが、

ちょっとまだ不完全です。

「ハードウェアをカスタマイズ」を選択します。

まずは、Windows11はメモリが4GB以上ないとインストールできません。

4096を指定しておきます。

プロセッサの項目で仮想化エンジンのチェックボックスにチェックを入れます。

これで設定は完了。あとは仮想PCを起動するだけ。

起動したら、きちんとDVDメディア(実態はISOファイル)を認識しているようです。

ここでEnterキーを押すと、DVDからブートが始まります。

右下の警告は全く関係ないので無視していいです。

あっさりブートしました。

4項目は日本に合わせた内容に合致するので何も弄る必要はありません。

そのまま次へを押します。

プレビュー版にしてはしっかりしてますね。

なんか順調すぎて怖い(;´Д`)

ライセンス認証を求めてきましたが、

ベータ版なので、プロダクトキーは当然もっていません。

右下の「プロダクトキーがありません」を押して次に進みます。

とりあえずインストールできるかだけわかればいいので(;´Д`)

将来よく使うかもしれない、Windows11 Proを選択してみました。

ライセンス条項うんぬんです。

納得しないと使わせてくれないのでチェックするしかないですよねぇ。

新規インストールなので、下の

「カスタム:Windowsのみをインストールする(詳細設定)」

を選択

インストールする記憶装置を指定。

VMwareの初期設定で80GBを指定していたのが表示されてます。

領域確保もフォーマットもされていない真っ新なドライブ扱いなので

そのまま「次へ」でok

ディスク(ISO)の読み込みが始まりました。

躓く気配がない(;´Д`)

展開がめちゃくちゃ速い。

画像のスナップショットが間に合わない(;´Д`)

あっさりインストールが終わって、再起動にすすみました。

これ、SSDじゃなくてHDDにインストールしてるんですよ。

SSDだったらマジでスナップショット撮れなかったかも(;´Д`)

順調にWindows11起動中

おっと、Win10とは違います。

大きく見やすくなりましたね。

なにも変更することなく「はい」を押します

ここも特に変更なく「はい」で

2つ目はいらんのでスキップ

ネットがつながっているとアップデートを確認しに行くようです。

あ、「ネット切っておけばよかった」とちょっと頭をよぎりました(;´Д`)

Windows11から「順調に進行しています」を頂きました。

PC名を決めろと言われました。

適当に打ち込んで「次へ」

これはProだから出る画面かな?

「個人用に設定」を選択して「次へ」

あーー、やっぱり出た。

ネットにつながっていると「マイクロソフトアカウントに入れ」的な画面が出て

ログインするか、新規で作成するかの2択を問われます。

私はアカウントを結びつけながら使うのはあまり好きじゃないので

VMWAREのLAN接続をいったんOFFにして、

左上の←から前画面に戻ります。

問題なく次に進めました。

Win10と同じ仕様ですね。

オフラインにしてしまえば、

さっきの画面はキャンセルできるようです。

使用者の名前を求めてきました。

適当に入力。

先ほど入力したPC名と同じものは使えないので注意。

Windowsのログインパスワードを決めろと言ってきました。

面倒なので決めずに、「次へ」

セキュリティが厳しい昨今、意外と無しで進めました(;´Д`)

初期設定も終盤に近付きました。

個人情報収集の類は全部OFFにしました(;´Д`)

OFFにしたら「次へ」

はい(;´Д`)

はい(;´Д`)

とはいっても1分くらいでした。

無事インストール完了。

え?何もトラブルなく入りましたけど(;´Д`)

VMware Workstation 16 PlayerってTPM2.0に対応してるってこと?

(私が使っているバージョンは正確には16.1.2です)

古いVMwareだとダメなんだろうか・・・

とりあえず私の環境では問題なく動いた。

これはいい実験データが取れたと思う。

ちなみに、VMWARE Toolsも問題なくインストールできた。

これが入れば解像度の変更なども自由自在。

Windows11上でシステムを覗いてみました。

Core i9-10900Fってバレてますね(;´Д`)

ベースのハードウェアが対応してるから問題ないってことなのかなぁ・・

ライセンスを覗いてみました。

「アクティブではありません」

うん、知ってた(;´Д`)

じゃ母体のPCが古いとどうなのか、別のPCでインストールしてみました。

Core i7-3770機 Ivy Bridgeです。

この時代はTPM2.0に対応してません。

対応するのはもう一世代上のHaswell以降となっているはず。

ですが問題なくインストールが出来ました。

これではちょっと疑問が残っちゃうので、Githubで配られている

WhyNotWin11

を実行してTPMの確認をしてみます。

「TPMなし/無効」って出てる(;´Д`)

ってことはWindows11のインストール要件が緩くなったってことでしょうか。

これはいろいろと希望の光が見えてきたかもしれない。

2021.08.25 21:45

|

2021.08.25 21:45

|